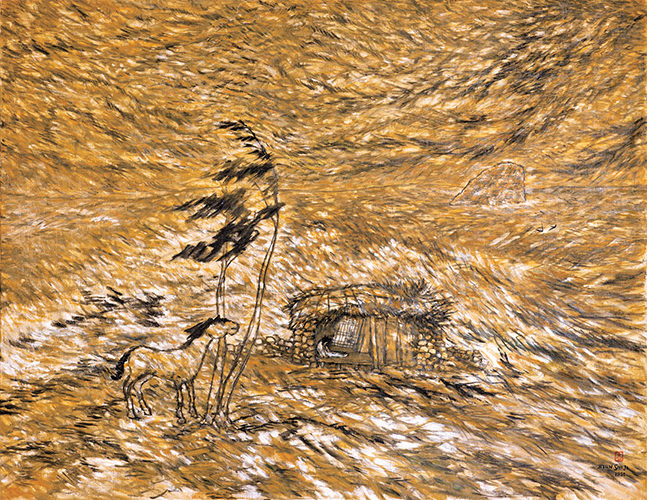

변시지의 태풍 또는 폭풍 시리즈들은 하나씩 그려질 때마다 수정되고 변모하는 것을 알 수 있다. 그중에서도 이 압도적인 한 폭의 풍경은 화가가 캔버스 앞에서 어떤 결정을 내렸는지 짐작하게 해준다.

화가는 객관적으로 본 것을 무시하고 자신이 보고 싶은 것을 본 셈이다. 결국 화가는 형태보다 본질을 염두에 두고 일종의 저항의 방식을 담아 새로운 태풍을 만들어낸다.

검붉은 화면 전체가 태풍이며, 검붉음 외의 것은 아무것도 내다볼 수 없다. 인간을 둘러싼 모든 베일은 사라지고 태풍만이 드리우는, 자신마저 알아볼 수 없는 난해하고 캄캄한 순간에 조랑말과 함께 남겨진 사내가 희미한 길 하나를 겨우 겨우 직각으로 일으켜 세운다.

태풍은 비와 섞이고 토사와 섞이고 물보라와 섞여 바람을 통해서만 나아갈 수 있다. 도대체 시간을 벌 수 없는 이런 날, 인간은 쫓기며 자신을 찾아 제 안으로 들 수 밖에 없다.