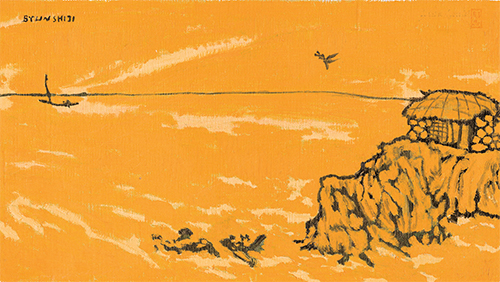

삶은 절벽 위에서 줄을 긋는다. 어디까지 이런가. 줄 타는 것처럼 아슬아슬한 생은 오늘따라 조랑말 하나 맬 땅이 없고, 생각하는 대로 말하고 하고 싶은 대로 하는 화가만이 바다를 향하고 혹은 바다를 등진 채 살고 있다.

절벽을 기어 올라간 듯한 정적마저 문이 닫히고, 굴러내리는 돌멩이 하나 없고, 화가가 내린 결론만이 있는 순간 이런 세상에 놀랐다는 듯 까마귀가 외마디를 지른다. 성급하게 의미를 갖다 붙이거나 상징 쪽으로 건너가지 않아도 된다.

바라만 보아도 좋다.