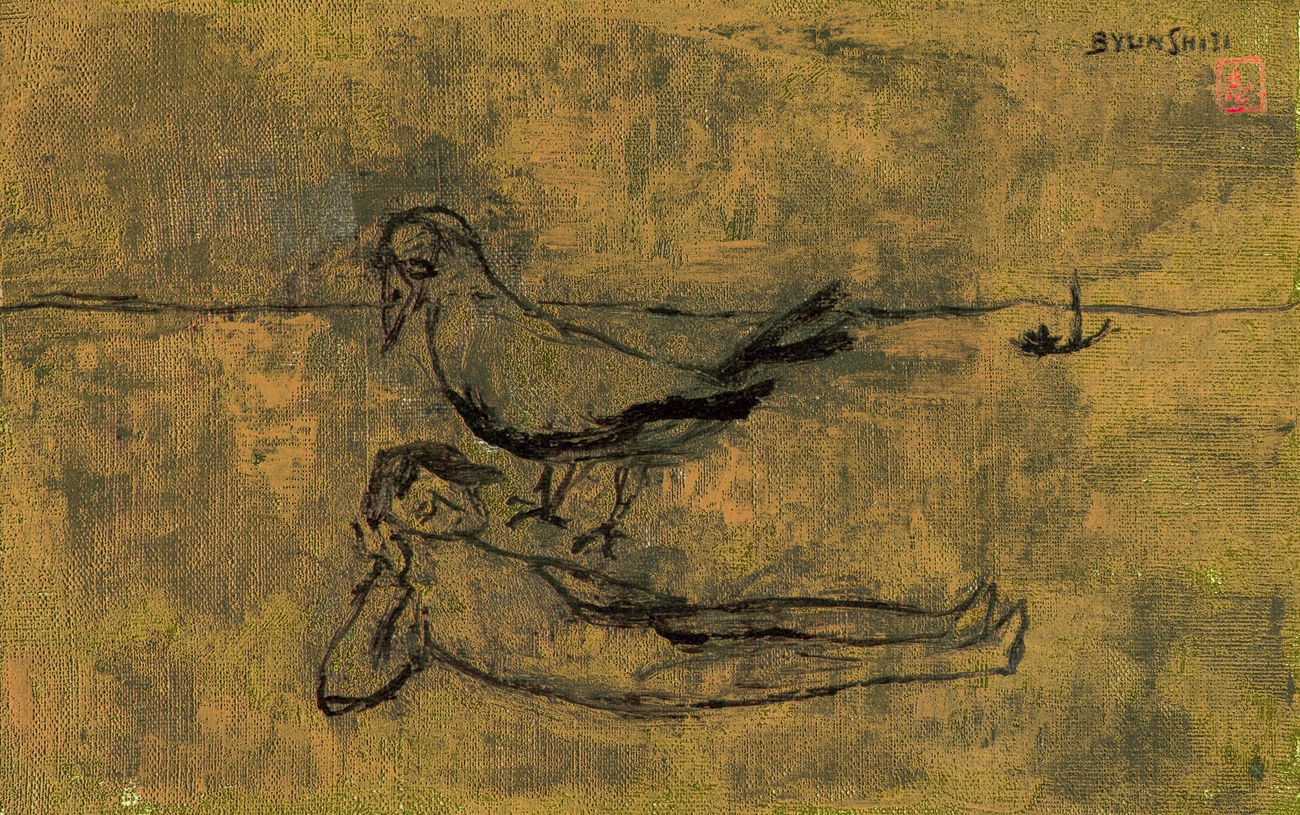

겨울의 포구에서, 나는 그녀를 기다렸다.

바다는 거칠었고, 하늘은 낮게 드리웠으며, 바람은 뼈마디를 때렸다.

마침내 해녀가 바위 그늘에서 나타났다. 젖은 머리카락을 묶고, 말없이 앉아 바다를 바라보았다. 나는 아무것도 요구하지 않고, 그저 그녀와 함께 같은 바다를 응시했다.

그녀의 허리에 묶은 납 덩어리, 손가락 끝의 갈라진 자국, 어깨의 미세한 떨림—그것들은 설명이나 서사가 아니라, 그 자체로 삶이었다.

나는 얼굴을 그리지 않았다. 대신 차갑게 내뿜는 숨결을 그렸다.

나는 윤곽을 그리지 않았다. 대신 바다에서 피어오르는 김처럼, 사라지는 기운의 여운을 남겼다.

눈가의 주름 한 줄은 백 권의 기록보다 많은 것을 말했다. 화면의 여백은 그녀의 침묵을 떠받치고, 침묵은 그 여백을 데우고 있었다.

그림을 마쳤을 때, 그녀는 단 한 번 나를 바라보았다. 아무 말도 없었다. 그러나 그 순간, 우리는 같은 바다를 함께 보고 있었다.