백년 후, 나의 이름은 바람 속에 아직도 흔들리고 있고, 내가 남긴 황토의 온기는 그때도 따스할까.

백년이라는 시간은 모든 인간관계를 풍화시키고, 이해관계를 지워버릴 것이다.

나를 알던 이도, 미워하던 이도, 사랑하던 이도 모두 흙으로 돌아간다.

그때 비로소 순수한 눈길이 나의 그림과 마주할 것이다.

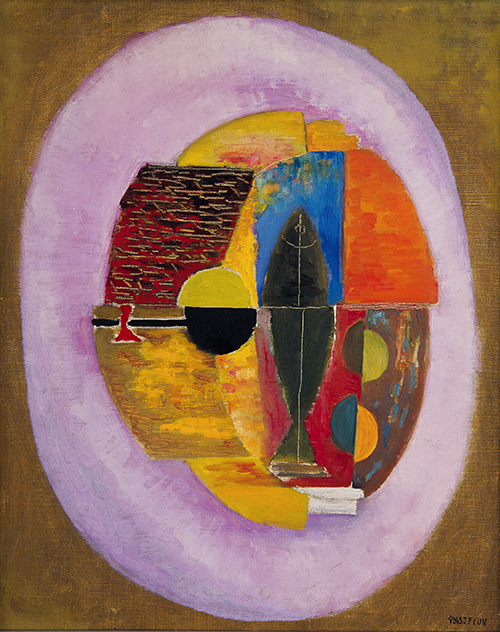

명성도, 편견도, 기대도, 실망도 모두 벗겨진 뒤에 남는 단 하나의 진실—

그것은 그림 그 자체다.

그 객관적 침묵 속에서 나는 마침내 진정한 모습으로 되살아날 것이다.

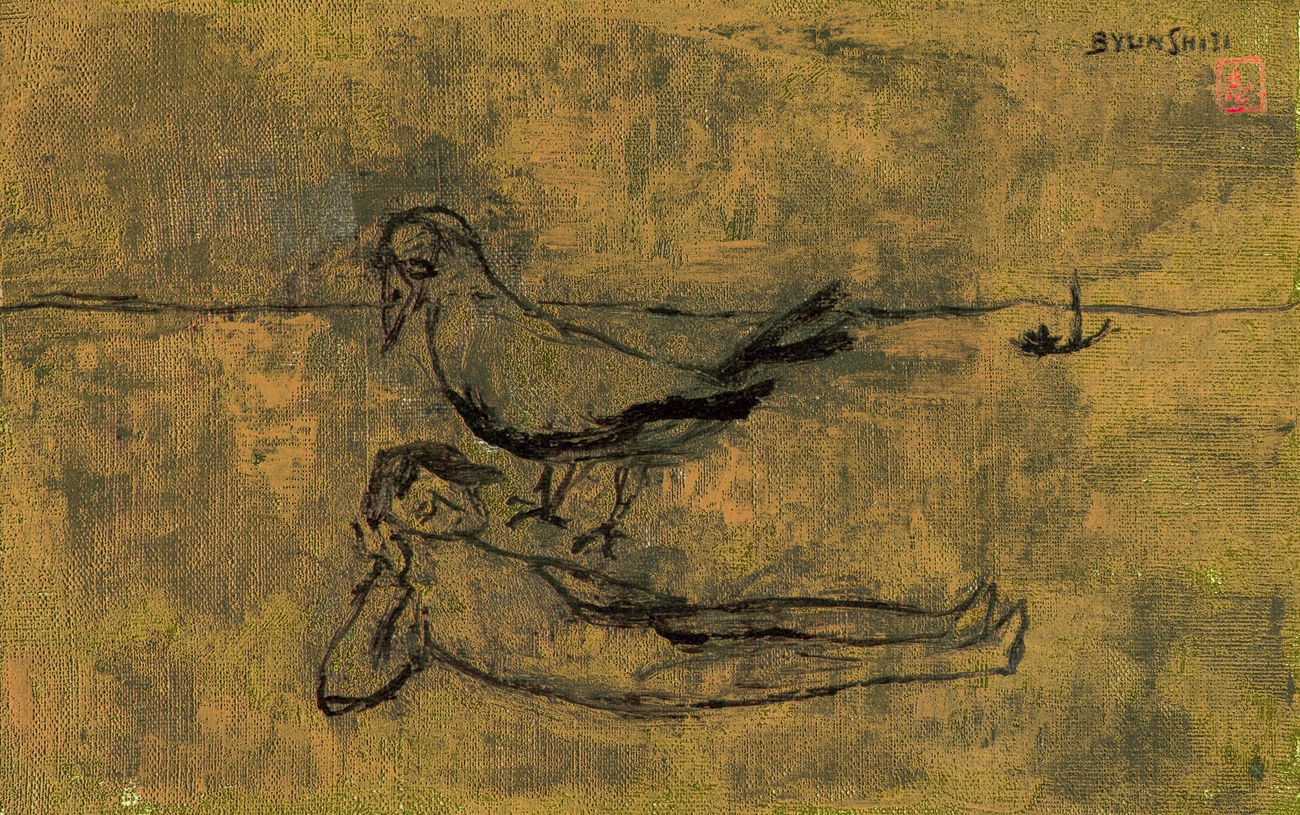

누군가 전시실에서 발걸음을 멈추고, 하얀 여백 앞에서 천천히 숨을 들이쉰다.

그 호흡이 나의 호흡과 포개지는 순간, 나는 다시 태어난다.

작가는 불필요하다. 필요한 것은 다만 호흡의 왕복이다.

나는 될 수 있으면 많은 것을 남기지 않고, 될 수 있으면 많은 것을 비워두고 가고 싶다.

이야기는 절반만 말하고, 선은 절반만 긋고, 색은 절반만 남긴다.

나머지 절반은 아직 만나지 못한 누군가의 가슴 속에서 완성될 것이다.

예술은 멀리 있는 수신인을 향해 던지는 편지다.

나는 수신인을 적지 않는다. 바람이 대신 전해줄 것이다.

그리고 마지막으로 단 한 번, 말을 남긴다.

나는 그림을 그린 것이 아니다.

나는 바람을 들이마시고, 여백을 섬기며, 세계가 스스로 드러나는 자리를 마련했을 뿐이다.

내일도 다시, 침묵 앞에서 깊게 숨을 쉰 후, 첫 점을 놓을 것이다.