오랜 세월 그림을 그리며, 나는 언제나 하나의 물음과 마주했다.

“나는 무엇을 그리고 있는가?”

제주의 고요와 고독 속에서, 그 물음의 답은 서서히 모습을 드러냈다.

결국 나는 세상을 그린 것이 아니라, 나 자신을 그리고 있었다.

처음에는 세계가 원하는 나의 얼굴을 그리고자 했다.

인정받고, 기억되고, 팔리고, 명성을 얻게 되는 그림을 그리려 했다.

그러나 그것들은 모두 가면이었다.

그 안에는 진짜 내가 없었고, 오히려 남이 바라는 모습만 남았다.

세월이 흐른 뒤에야 알았다.

세속적 평가는 바람처럼 바뀌고, 사람들의 관심은 물처럼 흘러간다는 것을.

영원처럼 보였던 명성은 한순간의 환영에 지나지 않았다.

이제 나는 세상의 시선이 아니라, 나 자신을 위해그린다.

그림은 내 고백이 되었고, 내 기도가 되었으며, 내 명상이 되었다.

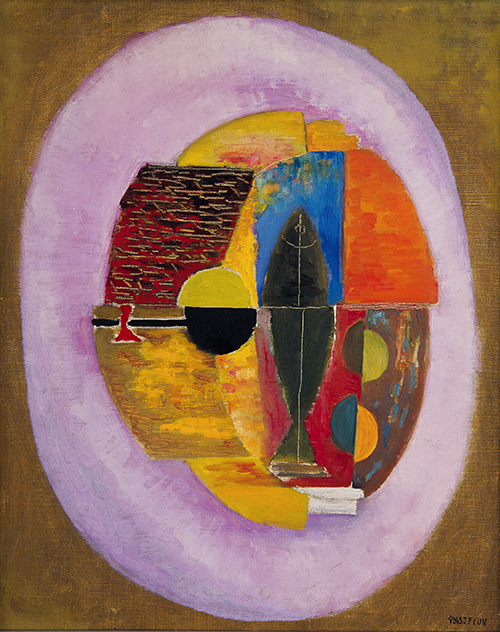

화폭 위의 모든 선과 모든 색은 내 삶의 흔적이며,

내 감정과 기억, 그리고 바람이 스쳐간 자리다.

어떤 선은 기쁨이었고, 어떤 선은 슬픔이었다.

어떤 색은 희망이었고, 어떤 색은 절망이었다.

그 모든 것이 나였고, 나는 그 모든 것이었다.

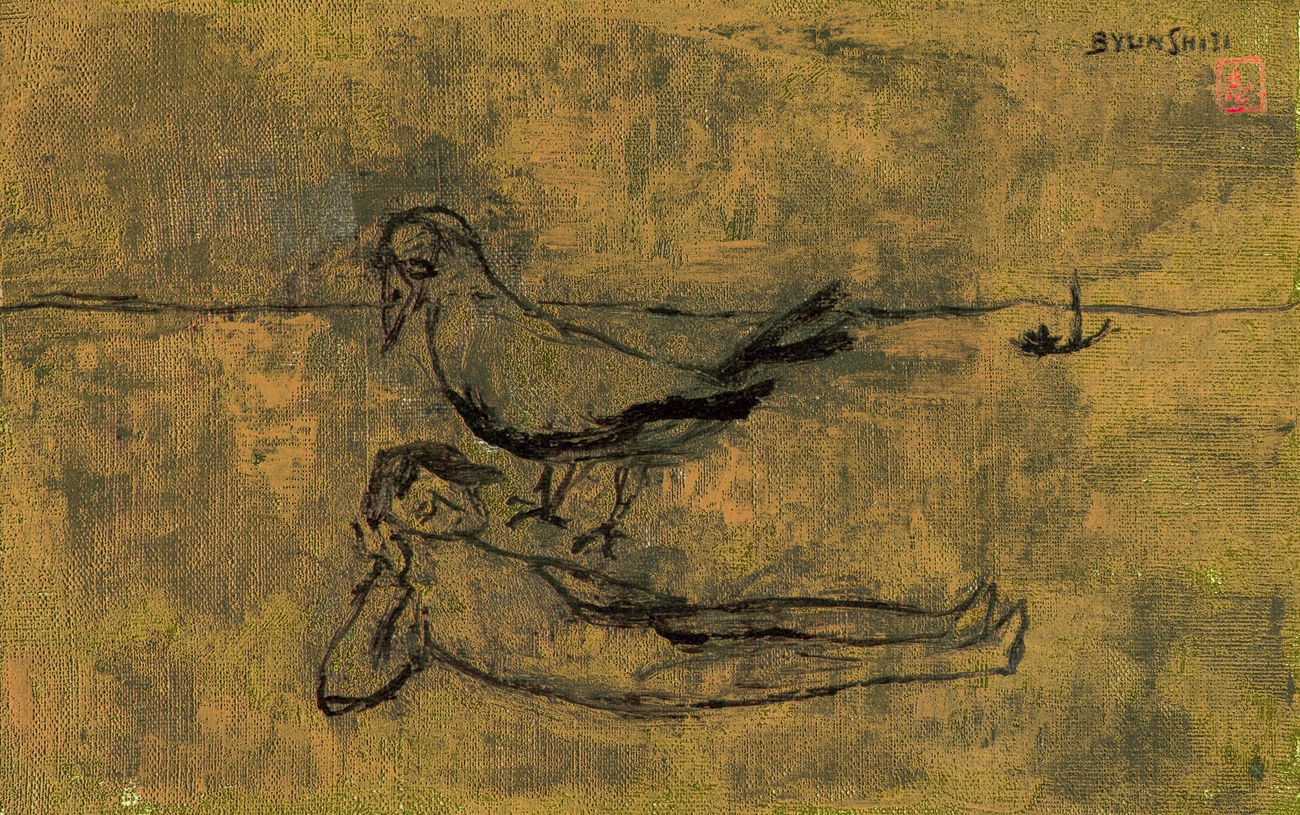

제주의 바람은 나를 풀어주었다.

서울의 소음을 떠나, 섬의 침묵 속에서 나는 비로소 내 안의 목소리를 들었다.

그 목소리에 따라 그림을 그렸고, 그 그림이 곧 나 자신이었다.

마지막 그림 앞에서 나는 조용히 붓을 내려놓는다.

그 안에는 내가 살아온 모든 시간이 숨 쉬고 있다.

고통과 기쁨, 방황과 확신, 사랑과 고독—

그 모든 순간이 모여 지금의 나를 만들었다.

불완전하지만 진실하고, 무명이지만 자유로우며, 화려하진 않지만 깊다.

이것이 내가 평생을 걸쳐 그려 온 진정한 자화상이었다.

나는 더 이상 말하지 않는다.

나의 삶 자체가 그림이 되었고, 그 그림 속에서 나는 영원히 숨 쉬고 있다.

나는 그림을 그린 것이 아니라, 나 자신을 그린 것이다.

그것이 내 예술이자, 내 삶이었다.

결국 모든 화가는 자화상을 그린다.

산을 그리면 그 산은 화가의 마음이고, 바다를 그리면 그 바다는 화가의 영혼이다.

이 진리를 나는 제주에서 깨달았다.

그림을 그린다는 것은 결국 자기 자신을 찾아가는 여행이었다.

긴 항해 끝에 나는 마침내 “나”라는 이름의 섬에 닿았다.

그리고 나는 그 섬에서 평생 머물고 싶다.