한때 나는 빛이 모든 것을 드러낸다고 믿었다.

찬란한 빛이 나를 이끌고, 그 눈부심 속에서 내 그림도 빛나는 줄 알았다.

빛이 진실을 밝혀내고, 아름다움을 돋보이게 하며, 생명을 불어넣는다고 생각했다.

서울 시절, 나는 스포트라이트 아래 있는 그림들을 부러워했다.

강한 조명 아래 반짝이는 작품들, 사람들의 탄성을 자아내는 화려한 색채.

그것이 예술의 정점이라 믿었다.

하지만 제주에 오고, 이 섬의 바람과 바다를 마주한 뒤, 나는 점점 깨닫게 되었다.

진정한 진실은 빛 속이 아니라, 그림자 속에 숨겨져 있다는 것.

아름다움은 눈에 보이지 않는 곳에도 존재한다는 것을.

빛은 선택적이다.

어떤 것을 강하게 비추고, 어떤 것은 완전히 지워버린다.

그러나 어둠은 차별하지 않는다.

모든 것을 고르게 품어 안는다.

빛이 외면하는 것, 빛이 거부하는 것을, 어둠은 따뜻하게 받아들인다.

이 섬의 풍경은 밝은 햇살보다는 오히려 짙은 안개와 구름에 덮여 있었다.

처음엔 그게 슬펐다.

서울의 네온과 형광등에 익숙한 눈으로 볼 때, 제주의 어둠은 이질적이었다.

하지만 시간이 흐르면서 나는 그 어둠 속에서 매혹을 발견했다.

흐린 날의 바다는 조용히 깊었고,

그 깊은 침묵은 나에게 더 많은 이야기를 들려주었다.

맑은 날의 바다가 표면의 아름다움을 보여준다면,

어두운 날의 바다는 내면의 진실을 속삭였다.

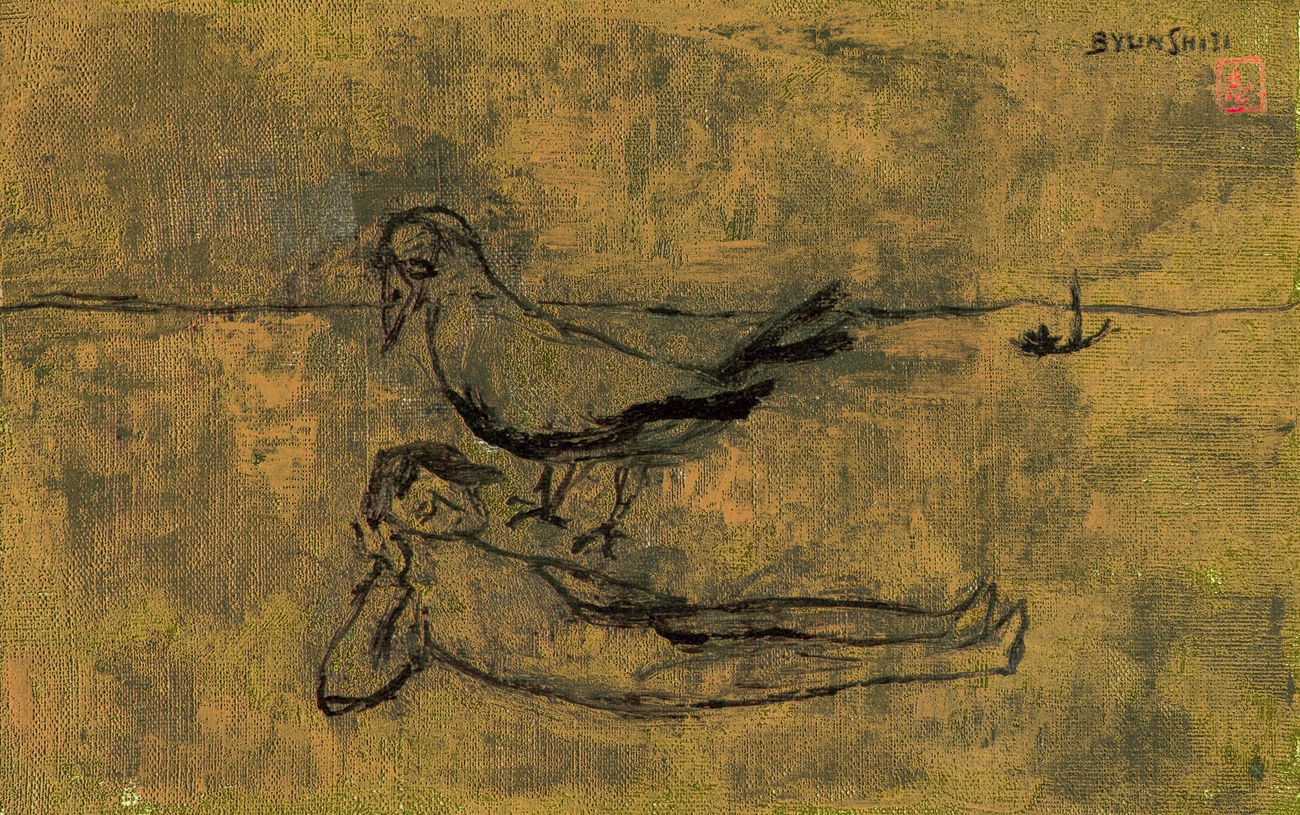

그림자를 그릴수록, 나는 감정의 세계 깊숙이들어갔다.

그림자는 단지 빛의 부재가 아니었다.

거기엔 빛으로는 숨길 수 없는 진실이 담겨 있었다.

사람의 진짜 모습은 환한 곳이 아니라,

그림자 속에서 비로소 드러난다.

처음엔 어둠이 두려웠다.

어둠 속에서 무엇을 그려야 할지 몰랐다.

형태도 색도 확실치 않은 그 어둠은,

눈을 감고 길을 찾는 일처럼 막막했다.

하지만 그 그림자 속에서, 나는 두려움이 아니라 안도감을 느끼기 시작했다.

어둠은 나를 숨겨주었다.

빛 아래서는 모든 게 드러나고, 그것은 무거운 짐이었지만,

어둠 속에서는 오히려 진실하게 존재할 수 있었다.

그림자는 단순한 어둠이 아니었다.

빛을 간직한 존재였다.

그림자가 있다는 건, 어딘가에 빛이 있다는 증거였다.

빛과 그림자는 적이 아닌, 연인같은 관계였다.

서로를 더욱 아름답게 만드는 존재.

그녀는 빛의 너머에 숨어 더 깊은 의미를 속삭였다.

빛이 언어로 설명한다면, 그림자는 침묵으로 암시했다.

빛이 직선적이라면, 그림자는 은유적이었다.

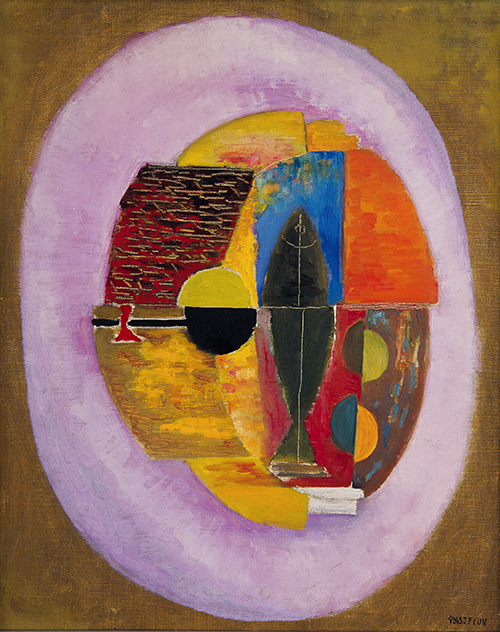

내 그림은 점차 어두워졌다.

화려하고 밝은 색 대신, 먹과 황토의 깊고 진한 색조를 택했다.

색을 덧칠하기보다, 하나씩 덜어내는 법을 배웠다.

비추기보다는, 숨기는 것을 배웠다.

그림이 어두워질수록, 더 진실해졌다.

화려한 색은 눈을 즐겁게 할지 몰라도, 마음을 움직이진 않는다.

하지만 깊은 어둠은 보는 이의 영혼 깊숙이 침투했다.

어둠을 그리며, 나는 마침내 빛의 진정한 가치를 이해하게 되었다.

빛은 어둠이 있어야만 비로소 빛날 수 있다.

어둠 없이 빛은 의미를 잃는다.

그들은 서로를 완성시키는 관계였다.

밤하늘의 별이 아름다운 이유는, 주변이 어둡기 때문이다.

하늘이 밝으면 별은 보이지 않는다.

어둠이야말로, 별이 빛날 무대였던 것이다.

이제 나는 어둠을 안고, 그 안에서 숨 쉴 수 있다.

그림자에 몸을 기댄 채, 조용히 속삭인다.

그림자는 결핍이 아니다.

그건 오래된 존재의 모습이며,

삶의 진짜 절반이다.

그렇게 오늘도 나는 그림자 속에서 진짜 나를 만난다.

어둠이 내 스승이 되었고, 그림자가 내 친구가 되었다.

그들과 함께라면, 나는 빛만으로는 도달할 수 없는 깊이에 닿을 수 있다.