나는 자주 '오름(화산 언덕)'에 올랐다.

멀리 펼쳐진 풍경은 온화했고, 능선은 부드러웠다.

하지만 내가 정말로 오르려 했던 것은,

눈에 보이는 언덕이 아니라, 마음속의 험한 언덕이었다.

제주의 오름마다 각자의 역사가 있다.

완만한 경사도 있고, 숨이 가쁠 정도로 가파른 경사도 있다.

어느 쪽이든 정상에 서면 세상이 다르게 보인다.

하지만 나는 점차 깨달았다.

중요한 건 정상이 아니라, 오르는 그 과정이라는 것을.

한 걸음마다 호흡이 달라지고, 시야가 트이고, 마음이 열린다 —

그 과정 자체가 의미였다.

해가 뜨기 전,

이슬에 젖은 은빛 풀,

안개에 싸인 정상,

멀리서 들려오는 새소리.

침묵 속에서 나는, 내면의 소음을 들었다.

초조함, 성공에 대한 갈망, 인정받고 싶은 욕구, 실패에 대한 두려움 —

그 모든 것은 언덕을 오를수록 차츰 가라앉아 갔다.

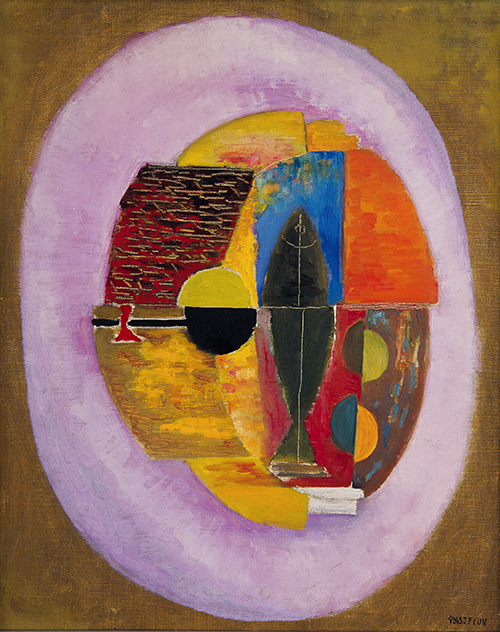

내면의 오름에는 이름이 없다.

성산일출봉처럼 고유한 이름이 붙여지지 않은,

계속해서 변화하는 마음의 지형일 뿐이다.

나는 이제 정상을 목표로 삼지 않고,

그저 비탈을 걷는다.

목적 없는 산책,

도착지가 없는 여행.

그 편이 더 자유로웠다.

어디엔가 도달해야 한다는 짐이 사라지고,

나는 지금 이 순간에 온전히 집중할 수 있었다.

아무것도 하지 않는 하루만큼, 실로 풍요로운 날은 없다.

바람과 구름을 바라보는 것만으로도,

나는 충분히 충만했다.

오름이란 정상 도달이 아니라, 오르고 내려오는 반복이다.

내려오는 길도 오르는 길만큼 중요하다.

평지로 돌아오는 순간,

그곳은 이미 출발했을 때의 평지가 아니다.

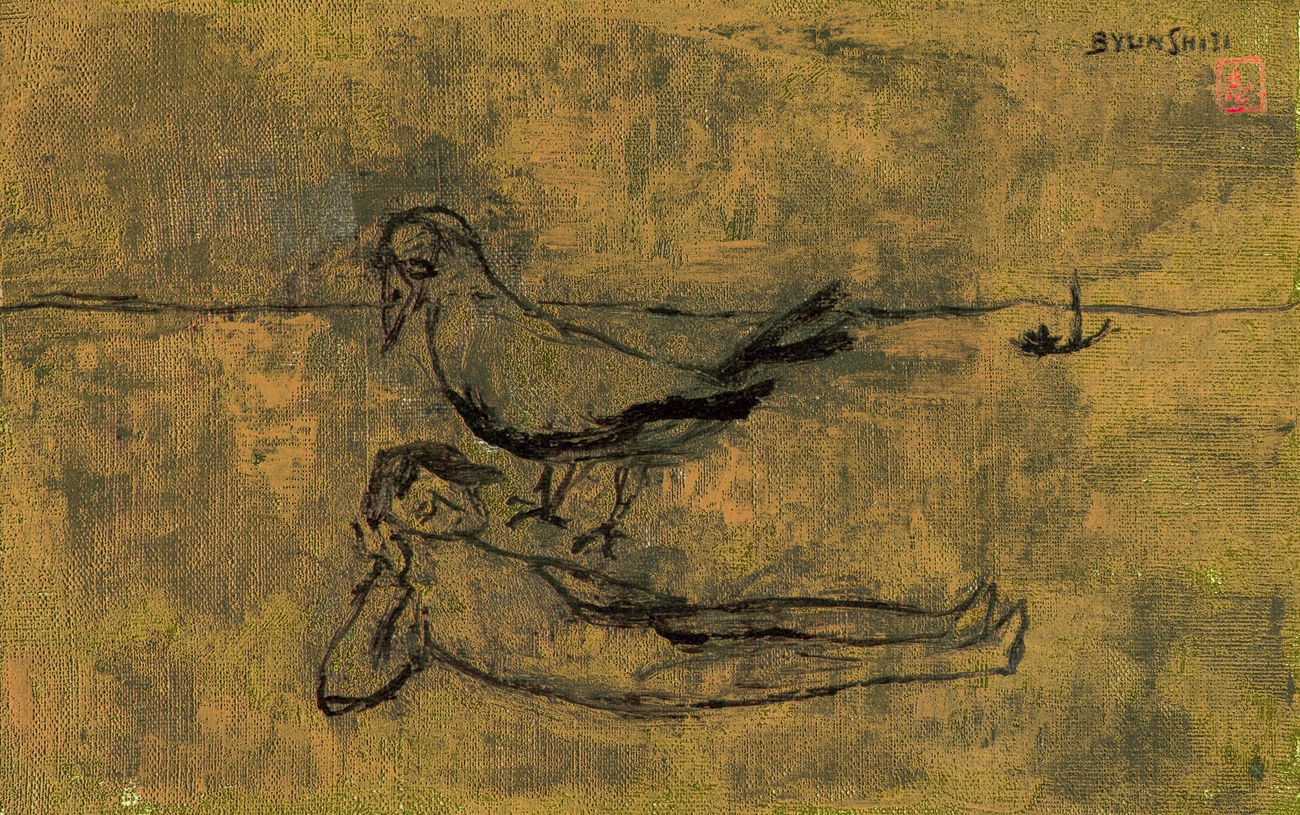

나는 바람 속에 앉아,

때때로 그림을 그리지 않고 지낸다.

그리지 않음으로써 비로소 보이는 것들이 있음을

나는 배웠다.