이름은 편리하다.

부르기 위한 노크, 거래를 위한 인장, 기억을 위한 인덱스.

그러나 이름은 종종 세계를 고정시키고 닫아버린다.

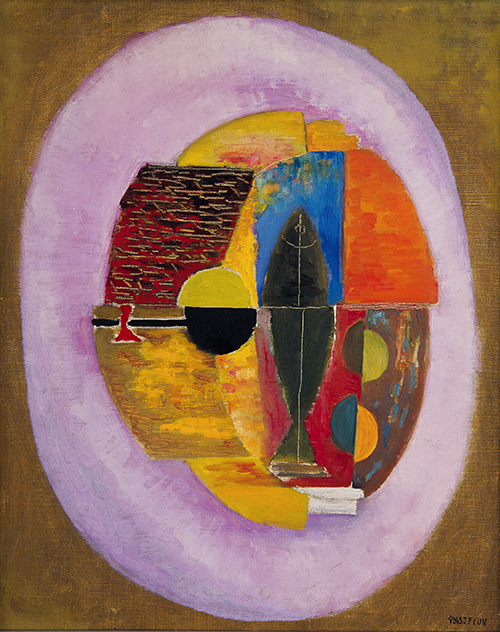

나는 오랫동안 서명이라는 틀 안에서만 숨을 쉴 수 있었다.

제주에서 나는 이름 없는 것의 힘을 마주했다.

돌담에는 만든 이의 이름이 없었고,

바다는 파도에 이름을 붙이지 않았다.

바람조차 자신을 명명하지 않았다.

그럼에도 그것들은 확실히 존재하며, 깊이 작용했다.

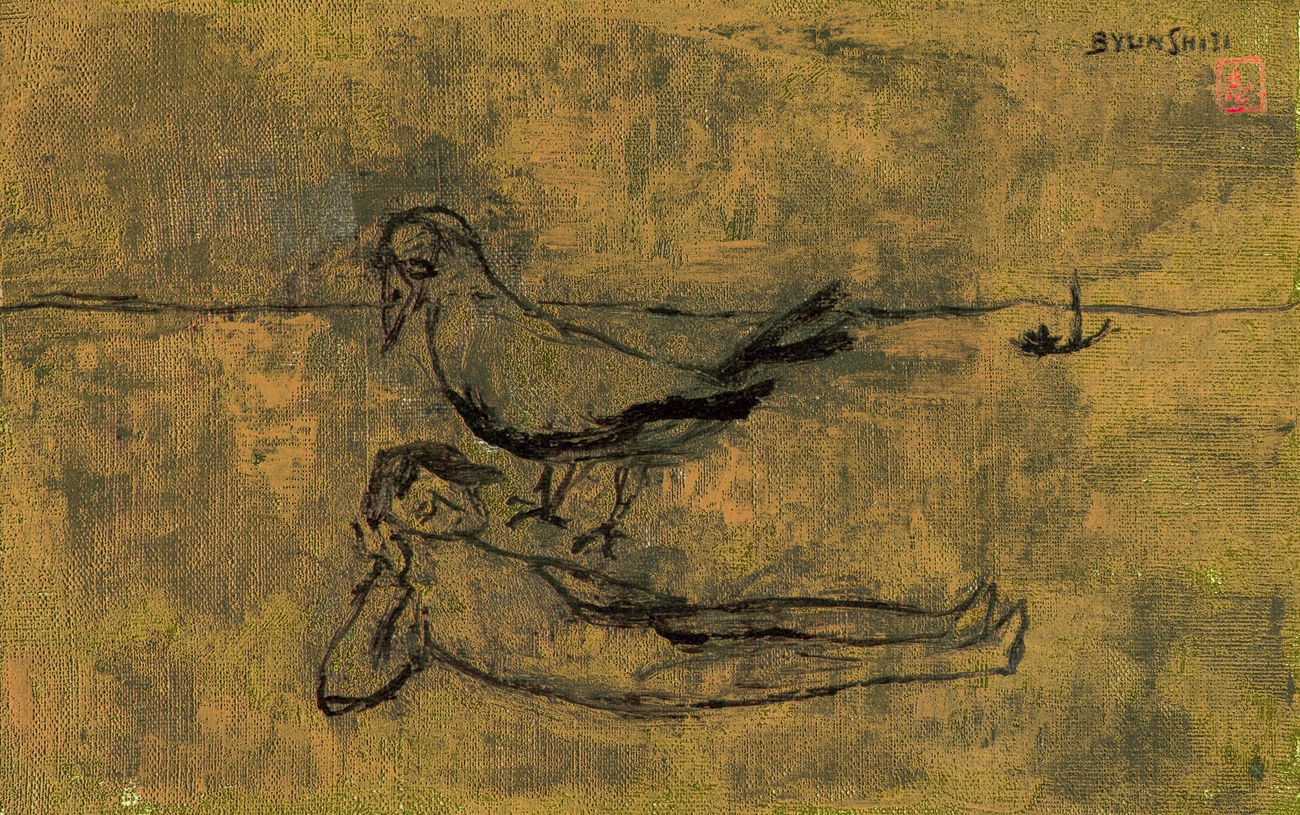

무명은 부재가 아니다.

과도한 자기주장을 거두고,

존재 자체에 자리를 내어주는 태도다.

어느 날 저녁, 나는 서명을 하지 않았다.

화면 구석에 놓아야 할 세 글자를 과감히 생략했다.

두려움이 있었다——

이 작품이 내 것임을 증명하지 못할까 봐.

그러나 곧 알았다.

그 두려움 너머에 자유가 있다는 것을.

이름을 내려놓자, 작품은 내 소유물이기를 멈추고

세상의 일부가 되었다.

사람들은 작가의 이력이 아니라

화면 자체의 호흡에 귀 기울이기 시작했다.

무명은 책임을 피하는 것이 아니다.

오히려 가장 큰 책임이다.

이름에 기대지 않고, 화면 그 자체에 모든 것을 맡기는 용기.

서명을 멈춘 순간, 나는 더 신중하고 더 정직하게 그렸다.

더 이상 변명의 여지가 없었기 때문이다.

이름은 보증서가 될 수 있다.

그러나 무명은, 아무런 보증 없이도 신뢰를 요구한다.

그리고 나는 그 긴장감을 사랑하게 되었다.