그림을 그리며, 나는 언제나 단 하나의 대상만을 선택했다.

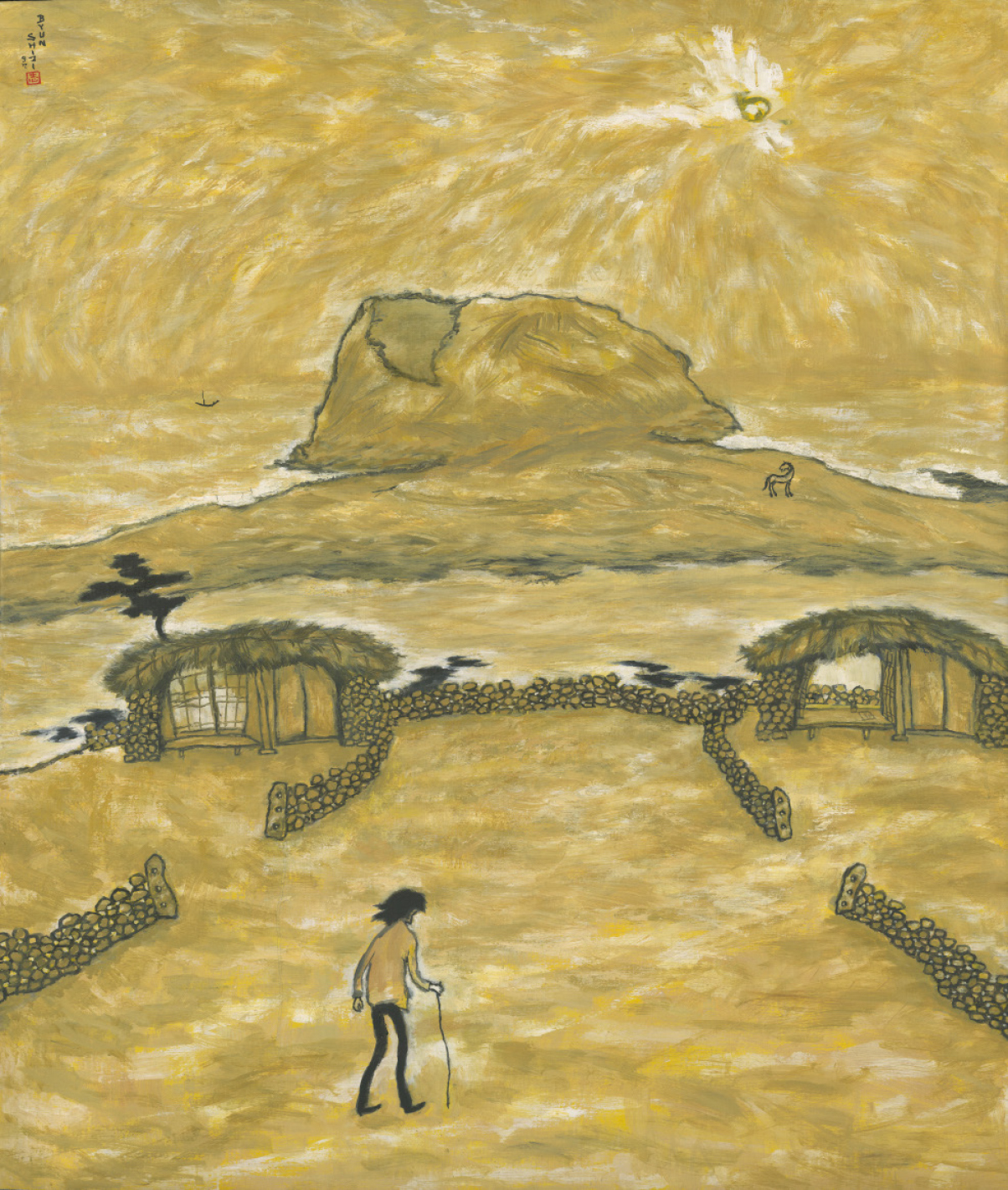

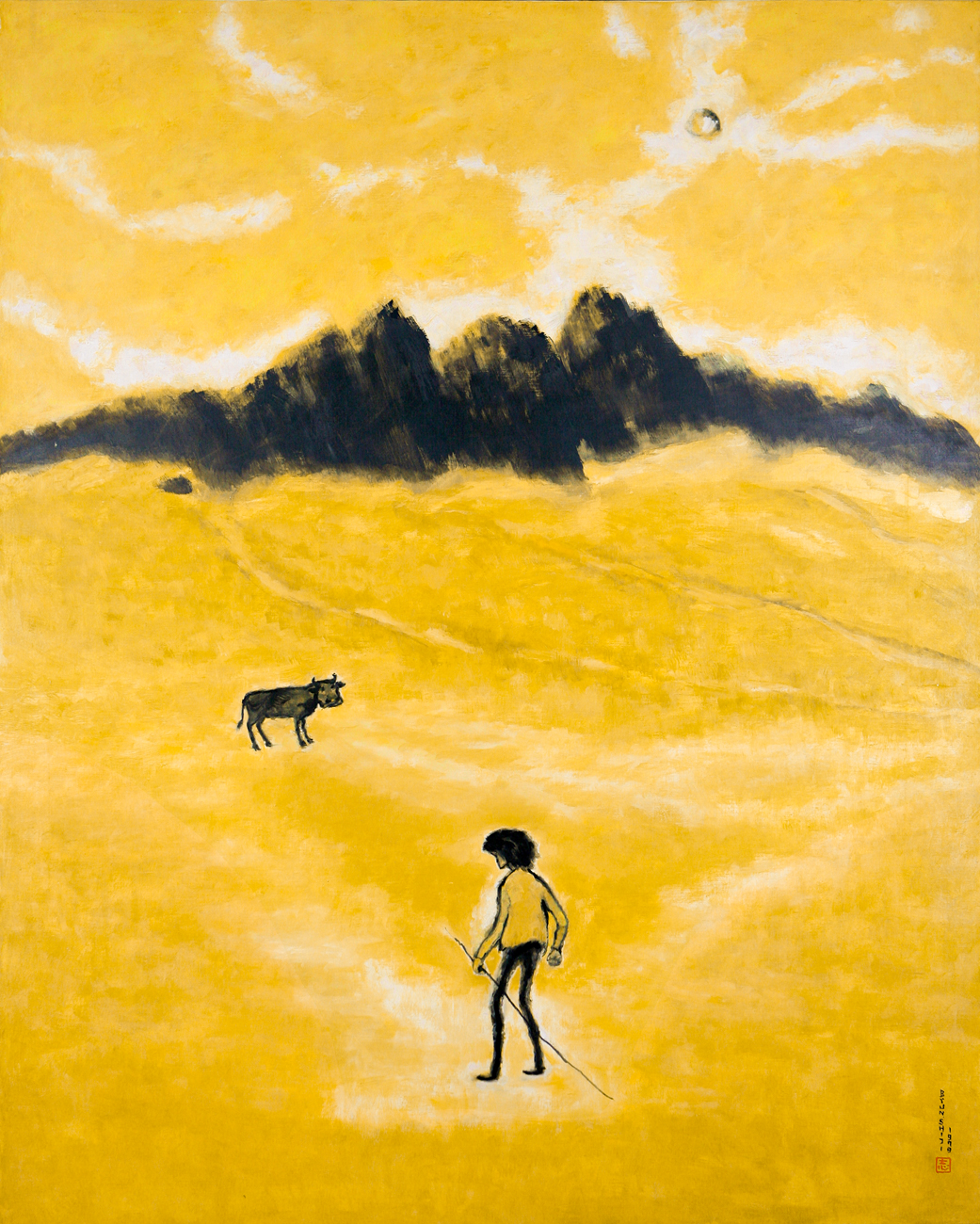

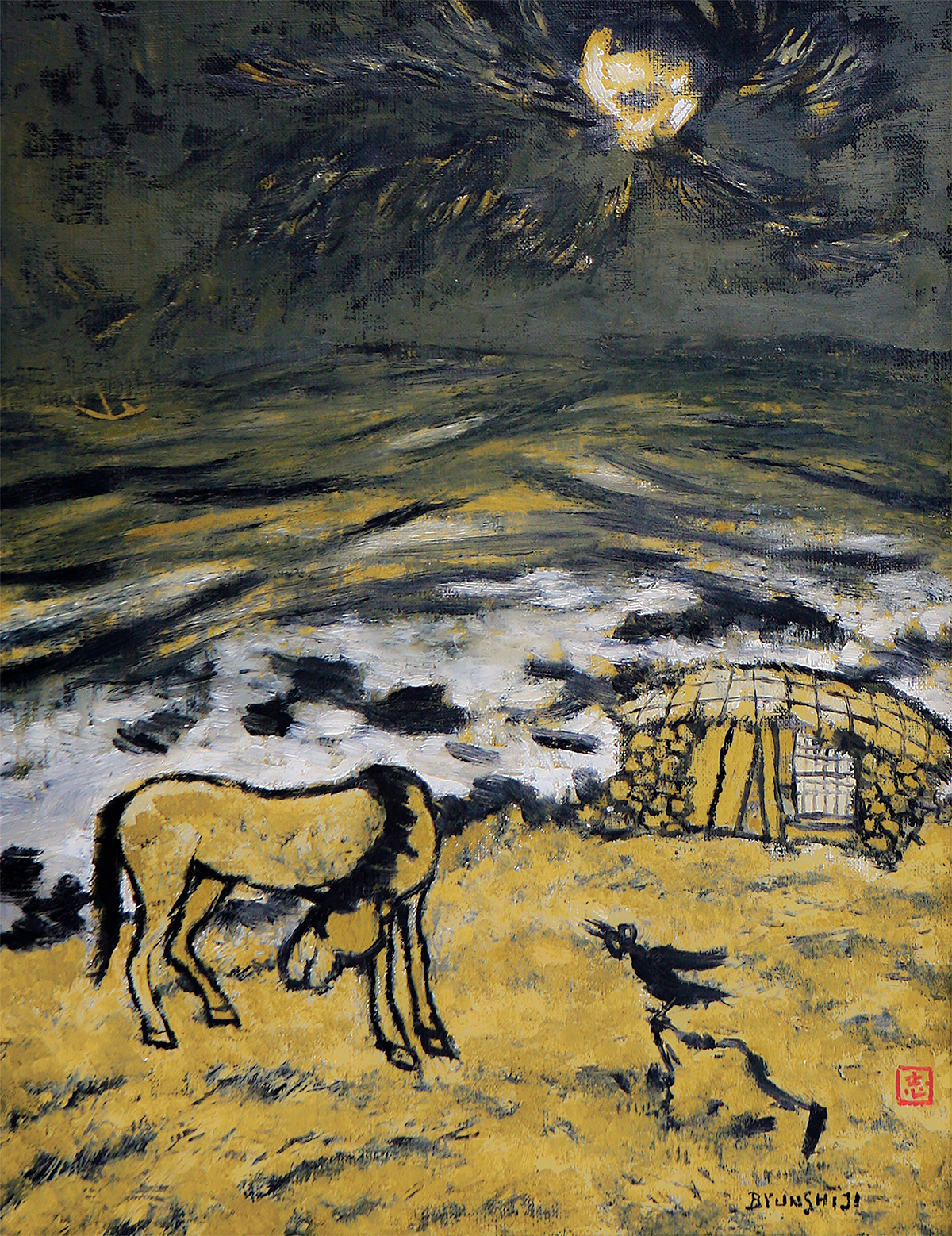

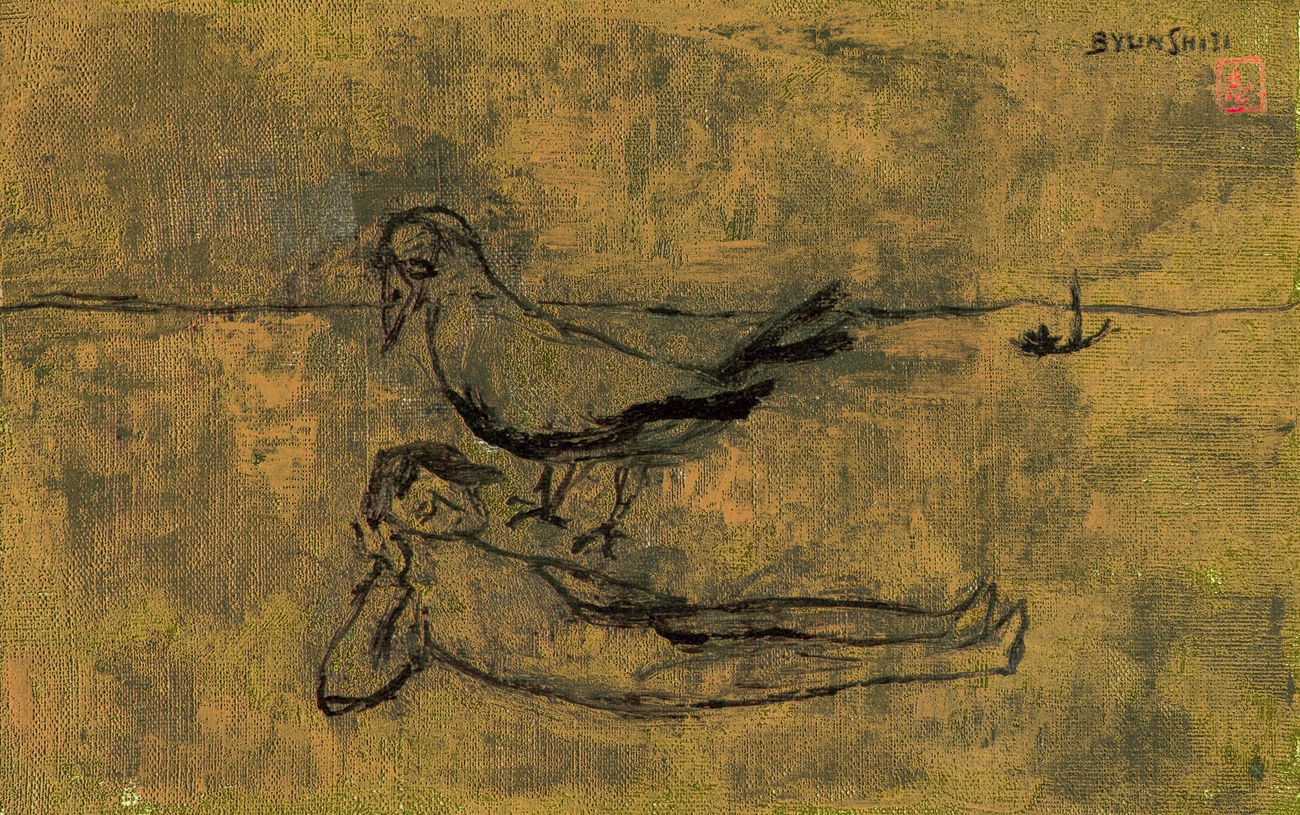

캔버스에는 오직 까마귀 한 마리, 노인 한 사람, 외로운 소나무 한 그루, 바다를 가르는 작은 배 한 척만이 나타났다.

이것은 단순한 미학적 선택 때문만은 아니었다.

서울에서는 가능한 한 많은 것을 담으려 했다.

복잡한 구도, 다양한 인물, 화려한 배경—

많으면 많을수록 좋다고 믿었다.

풍부한 그림이 좋은 그림이라 여겼다.

그러나 그런 그림은 결국 초점을 잃고 말았다.

대상이 둘 이상일 때, 그들은 서로 대화하며 나를 배제했다.

여러 인물이 있는 그림 속에서 나는 그저 관객에 불과했다.

그들에겐 그들만의 이야기가 있었고, 나는 그 속에 개입할 수 없었다.

하지만 대상이 오직 하나일 때, 모든 것이 달라졌다.

그 대상과 나 사이에 직접적이고 친밀한 관계가 맺어졌다.

방해받지 않는 순수한 대화가 가능해졌다.

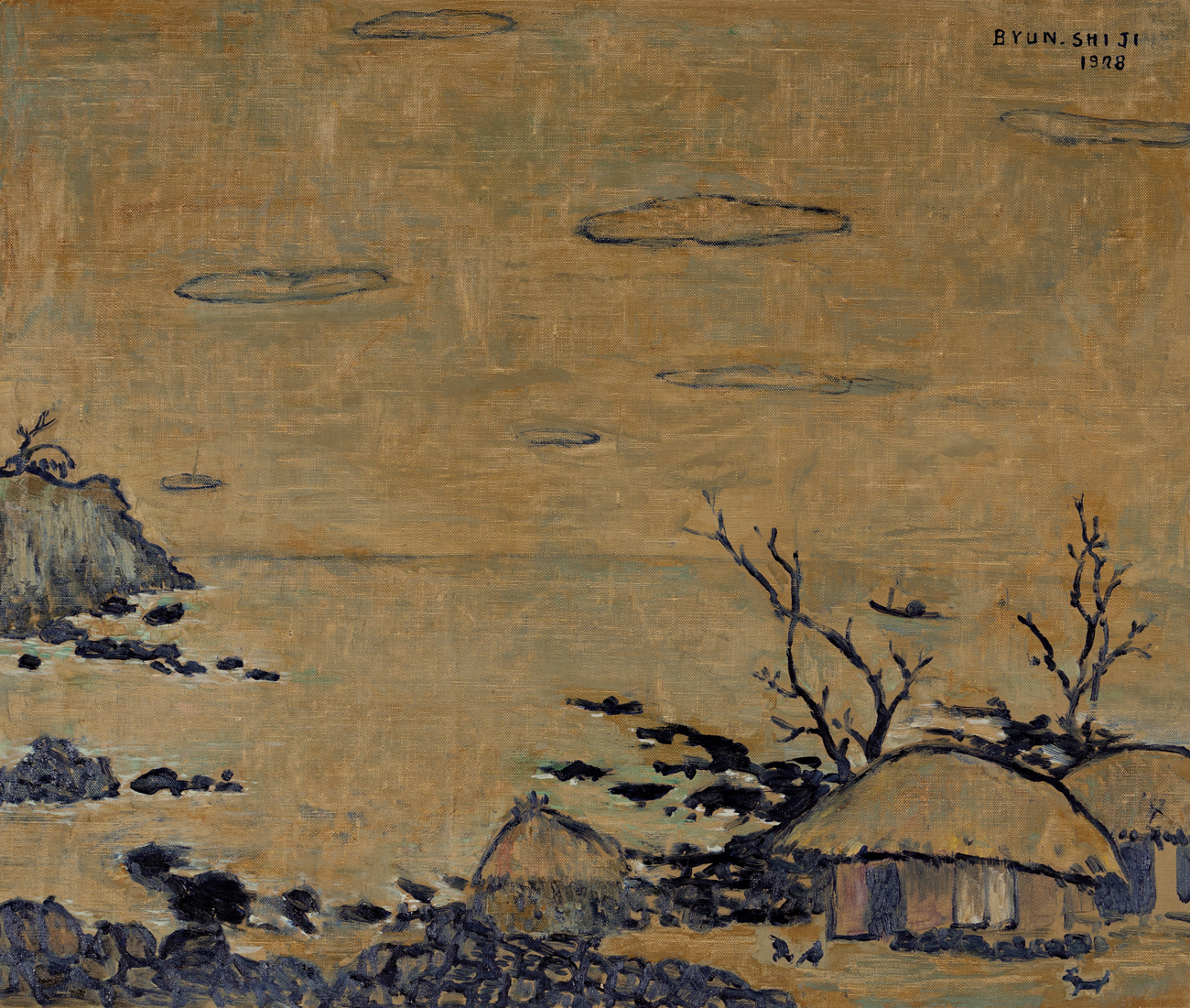

제주에서 보낸 긴 시간 동안,

나는 그림 속 단 하나의 대상과 깊이 마주했다.

그 대상은 나와 직접 대화하며,

숨겨둔 감정과 생각을 천천히 드러내주었다.

까마귀 한 마리는 마치 내 고독을 대신 표현하듯

조용히 캔버스에서 나를 바라보고 있었다.

그 검은 눈 속에서 나는 내 자신을 보았다.

고독하지만 자유로운, 소외되었으나 독립된 존재.

까마귀는 말하지 않았지만, 모든 것을 이해하고 있는 듯했다.

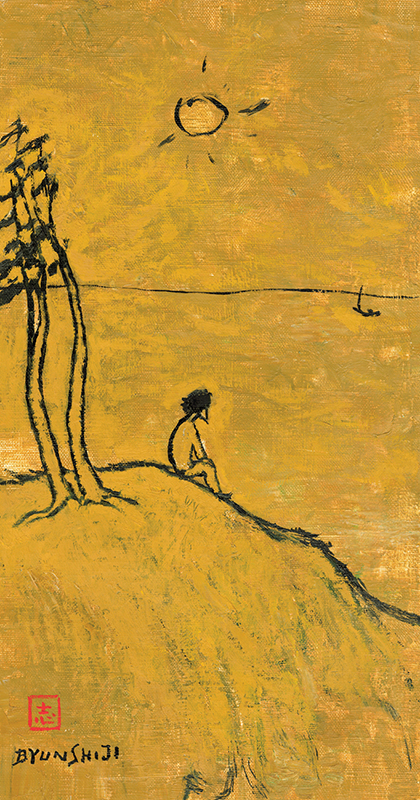

외로운 소나무 한 그루는

바람과 싸우며 홀로 서 있는 내 모습을 비췄다.

대지에 뿌리를 깊이 내리면서도,

하늘을 향해 가지를 뻗는 모습—

그것은 내 이중적 본질을 드러내고 있었다.

땅 위에 서 있지만, 하늘을 꿈꾸는 존재.

대상이 하나일 때, 나는 그 안에서 무한한 이야기를 발견할 수 있었다.

캔버스 속 대상과 나는 서로의 내면 세계를 깊이 들여다보며 대화했다.

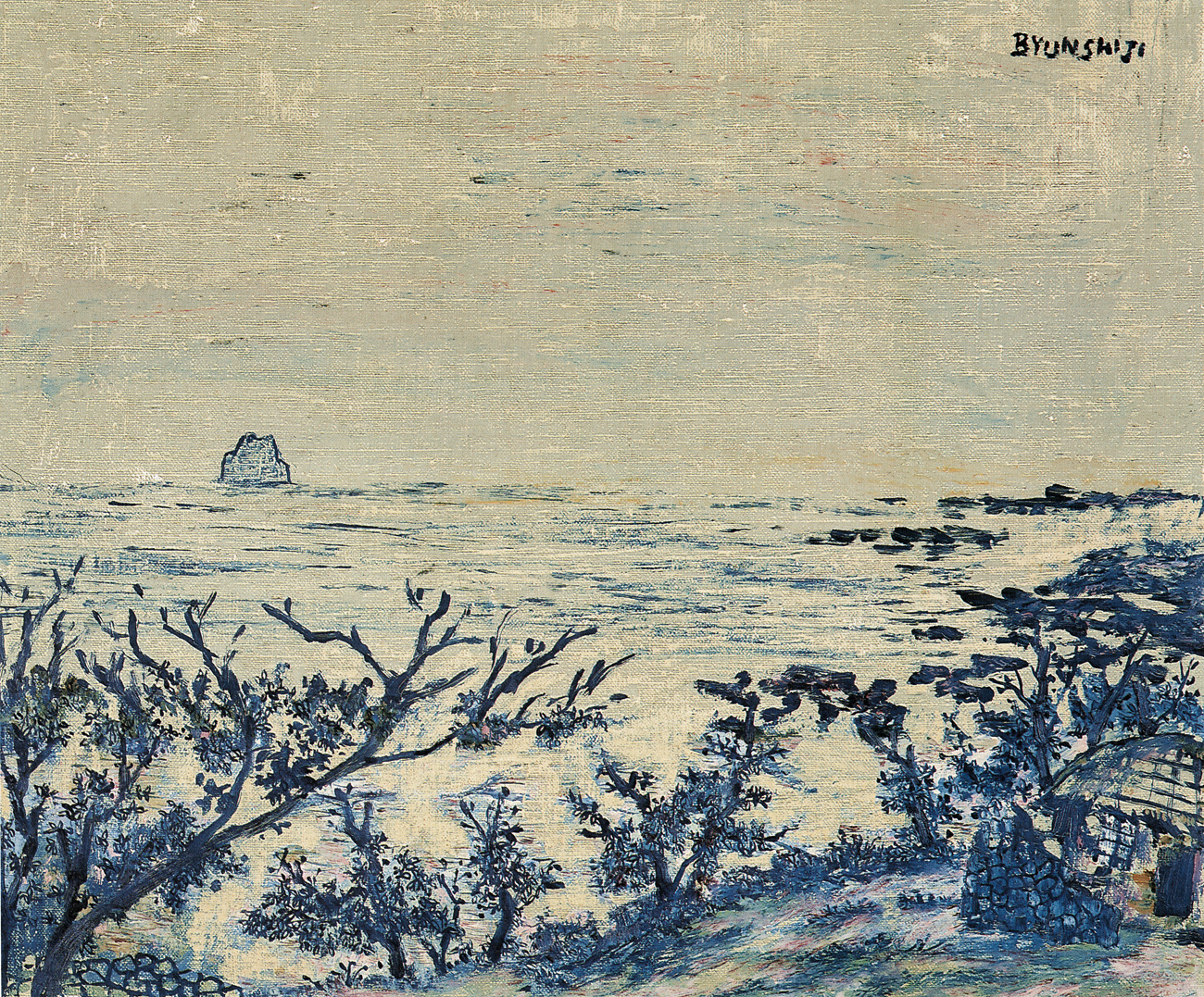

고요한 바다 위 작은 배 한 척이

나의 꿈과 불안을 함께 실어 나르고 있었다.

그 작은 배는 어디로 가는 것일까?

어디에서 온 것일까?

누가 타고 있는 것일까?

수많은 의문이 떠올랐지만, 답은 중요하지 않았다.

배가 떠 있다는 그 사실 자체가 중요했다.

존재한다는 것—그것으로 충분했다.

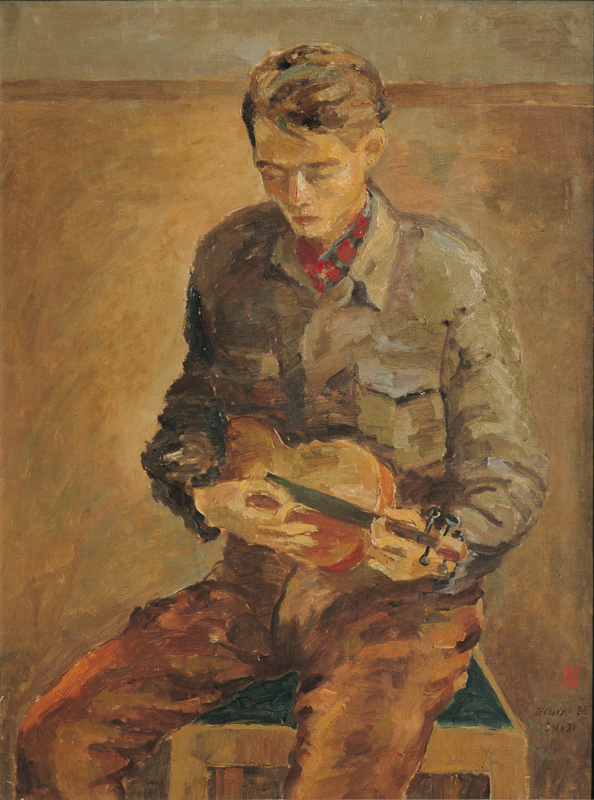

노인 한 사람은

삶의 깊은 지혜와 내가 지나온 세월을 조용히 들려주었다.

주름진 얼굴에는 시간이 새겨져 있었다.

기쁨의 주름, 슬픔의 주름, 웃음의 주름, 눈물의 주름—

모든 감정이 그 얼굴에 각인되어 있었다.

하나의 대상을 깊이 바라보는 일은 명상과 닮아 있었다.

시간이 멈추고, 세상이 고요해졌다.

오직 나와 그 대상만이 존재하는 순수한 공간이 생겨났다.

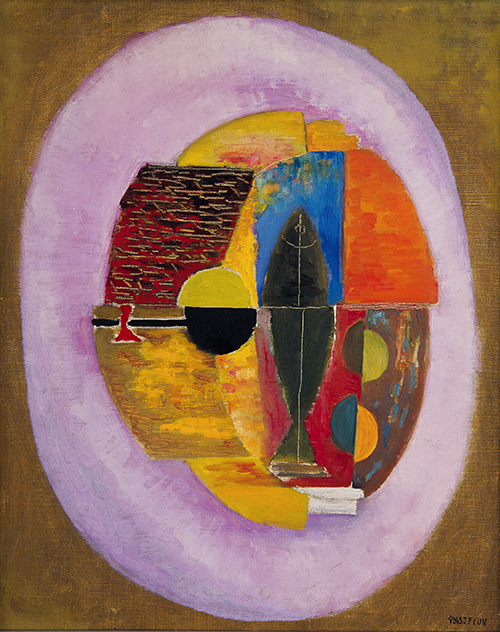

이제 나는 더 이상 캔버스를 복잡하게 채우려 하지 않는다.

하나의 대상을 천천히 열어가며 그 깊이와 진실에 집중한다.

그 과정 속에서 나는 대상의 가장 본질적인 진실과

내 안의 가장 정직한 깊이를 발견한다.

하나의 대상이야말로

내 그림에서 가장 완전한 표현이었다.

그것이 나의 예술이 지향하는 진실이며,

그 하나의 대상 속에서 나는 마침내 진짜 나 자신을 만난다.

하나는 곧 전체이고, 전체는 곧 하나다.

이것이 제주에서 내가 깨달은 가장 큰 진리였다.