서울의 소란에서 벗어나

나는 비로소 고독의 실체를 다시 마주하게 되었다.

고독은 단절이 아니라, 집중이었다.

외부의 관계를 잠시 끊자,

오히려 세상과 더 깊은 층위에서 연결되었다.

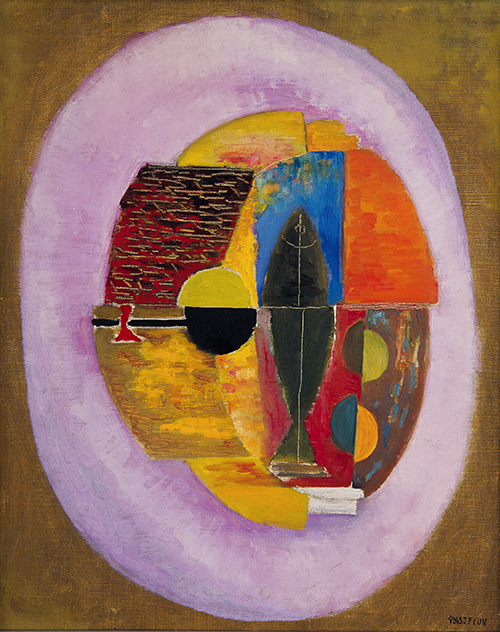

누구에게 보여주기 위한 것도 아닌 선과 색에 몰입하며,

벽에 걸린 시계는 더 이상 의미를 잃었고,

나는 호흡의 리듬으로 잠에서 깨고,

그림이 나를 놓아줄 때에만 쉼을 얻었다.

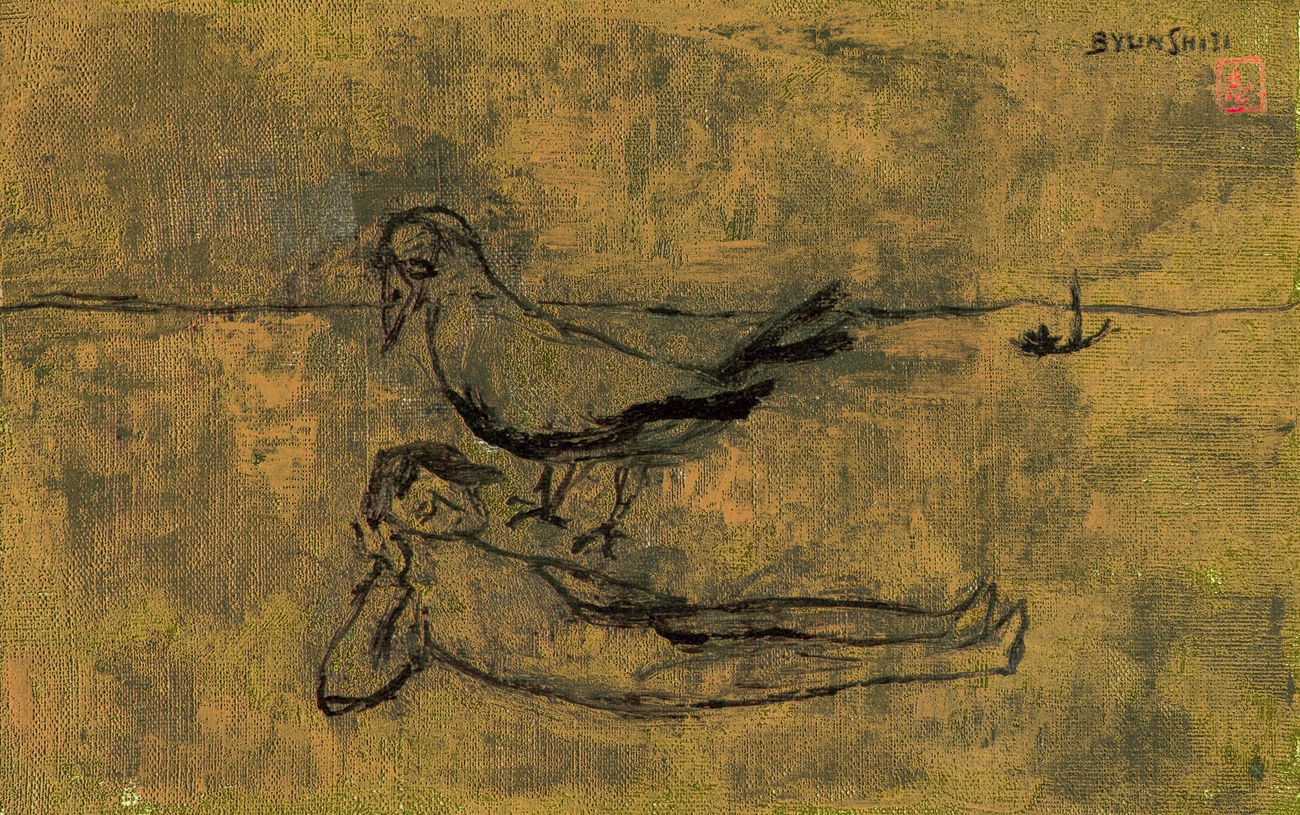

고요한 고독의 한가운데에서,

나는 잃어버렸던 진짜 나를 되찾았다.

고독의 무게는 짐이 아니라 닻이었다.

세상의 소음과 풍문의 바다 속에서

나를 한 지점에 단단히 붙잡아주는 닻.

그것이 있었기에 나는 떠밀리지 않고,

중심을 지킬 수 있었다.

혼자 있음은 결핍이 아니라 충만이다 —

타인의 그림자에 기대지 않고,

오로지 나로서 존재하는 것.

그 순도 높은 존재감 속에서,

가장 맑고 깊은 그림이 태어났다.