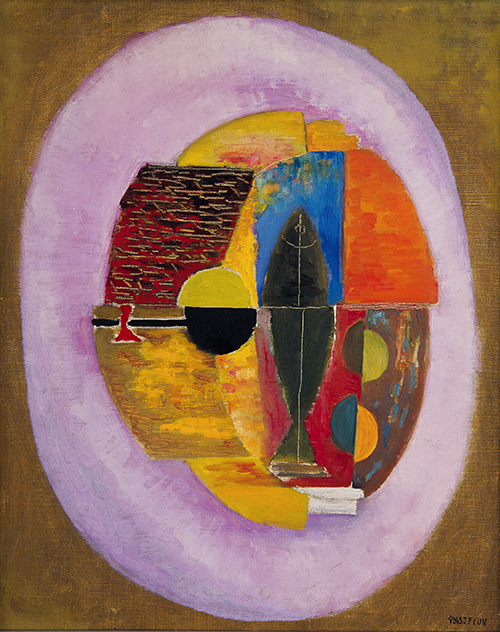

그림을 그리기 시작했을 무렵, 나는 많은 것을 소유하고 싶어했다.

더 많은 물감, 더 선명한 색, 더 능숙한 기법 —

도구가 많을수록 그림이 좋아진다고 믿었다.

작업실은 유화, 수채화, 아크릴, 파스텔, 목탄,

수없이 많은 붓들로 가득했고,

그 모습은 마치 작은 무기고와도 같았다.

그러나 시간이 흐르며 나는 점점 깨닫기 시작했다.

소유는 자유가 아니라, 때로는 속박이라는 것을.

선택지가 많아질수록 고민도 많아지고,

색이나 기법을 고르느라 시간을 낭비하게 된다.

비싼 물감을 아끼려는 가난한 마음,

좋은 도구를 반드시 제대로 써야 한다는 강박관념,

투자한 만큼 성과를 내야 한다는 초조함—

소유가 늘어날수록 마음은 점점 좁아졌다.

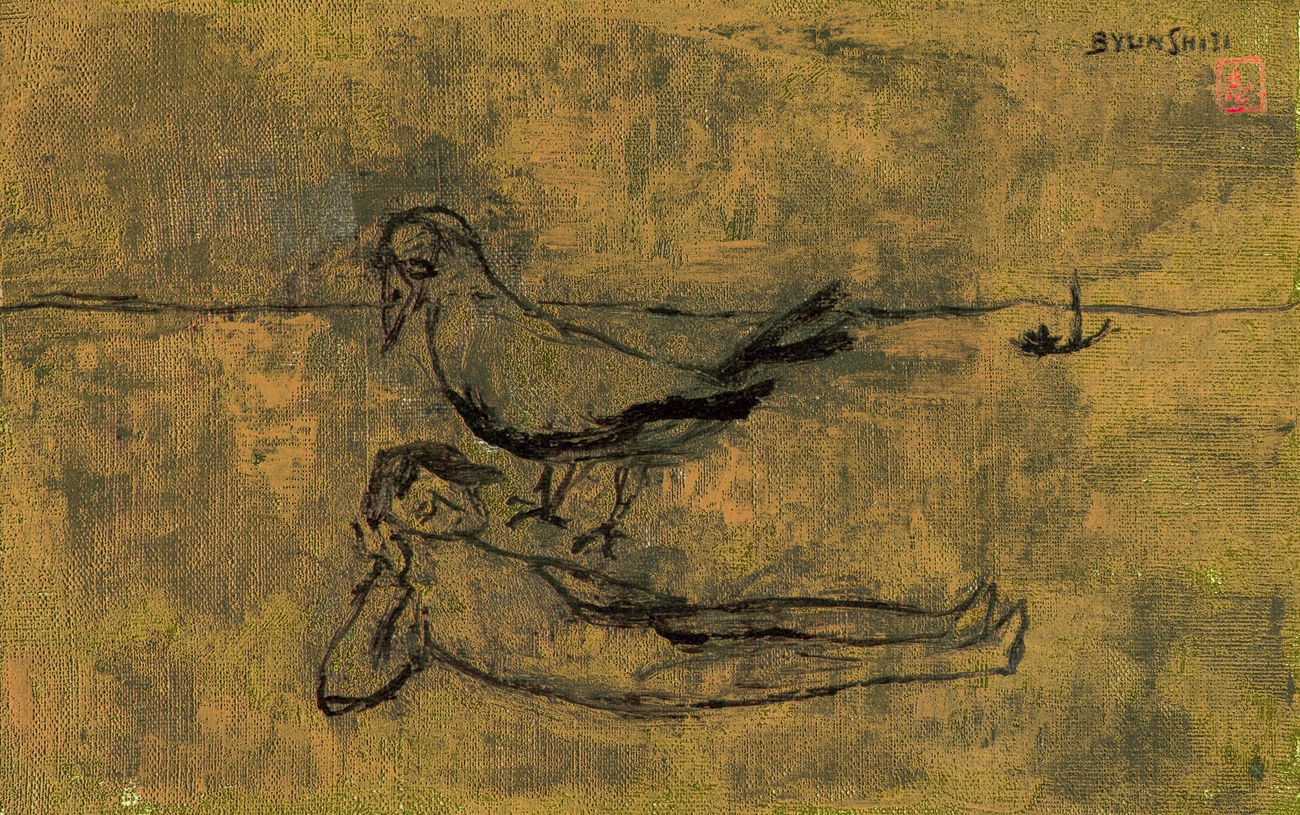

제주에서 나는 축적이 아닌 해방을 배웠다.

불필요한 물감을 지우고,

불필요한 형태를 없애고,

더하기보다 빼기,

채움보다 여백을 선택했다.

도구를 하나씩 내려놓을 때마다

화면은 가벼워졌고,

그림에 숨결이 돌아왔다.

최소한의 색,

최소한의 선,

최소한의 붓질 —

그 안에야말로 최대의 자유가 있었다.

무소유란, 아무것도 갖지 않는다는 뜻이 아니다.

필요한 것을 필요한 만큼만 가지고,

그 외의 것은 담담히 내려놓을 줄 아는 성숙함이다.

지금 나는 제한된 재료들을 깊이 신뢰한다.

황색은 이야기를 하고,

먹은 숨을 쉬며,

흰 여백은 무한을 열어준다.

적음은 가난함이 아니다.

그것은 집중이고, 자유이고, 해방이다.