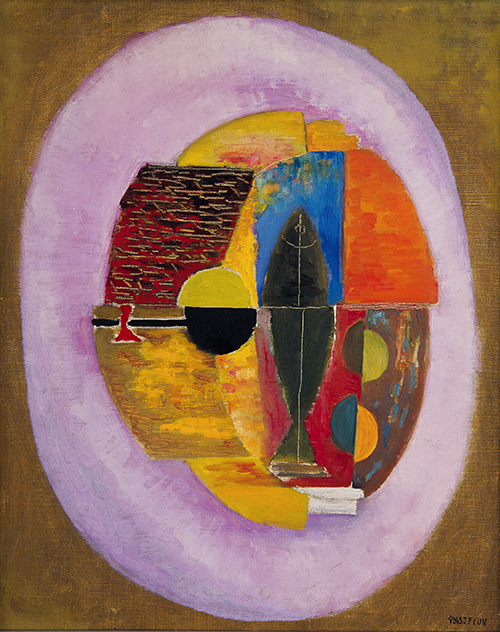

나는 오랫동안 여백을 두려워했다.

빈 공간이 있으면 뭔가를 놓치고 있는 것 같았고,

그 자리를 색과 선으로 채워야만안심할 수 있었다.

하지만 제주에서 살아가는 동안,

나는 깨달았다.

여백이란 결핍이 아니라 가능성이라는 것을.

파도가 물러난 뒤의 모래사장,

바람이 스쳐간 뒤의 맑은 하늘,

비가 지난 후의 투명한 길 —

그 비어 있는 순간들 속에서,

나는 처음으로 ‘아무것도 하지 않음’의 위대함을 마주했다.

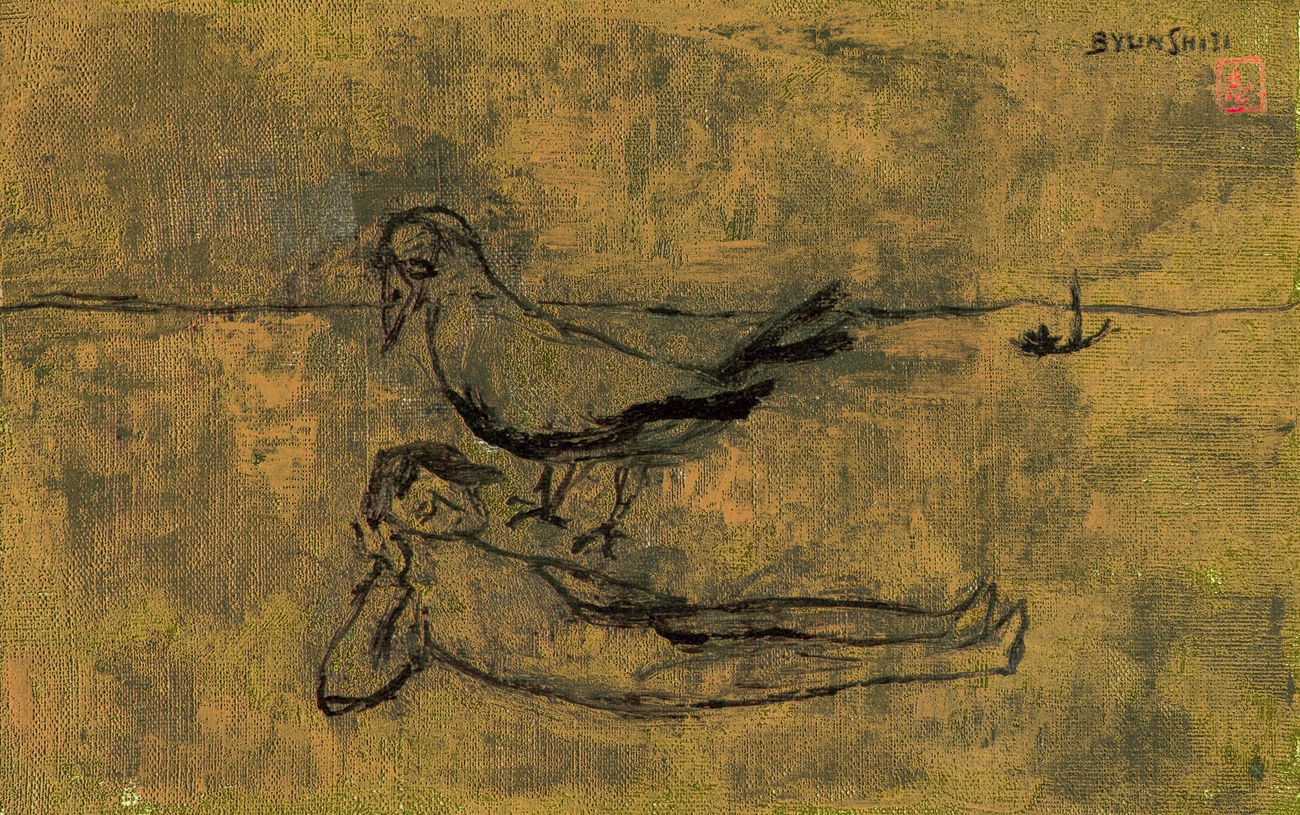

어느 날, 나는 캔버스에 선 하나만그리고 붓을 내려놓았다.

그 단 하나의 선만 존재하는 공간은, 오히려 많은 것을 말하고 있었다.

그때부터 공허는 내 그림에서 가장 활발하게 작동하는 요소가 되었다.

보이는 것을 더하는 것이 아니라,

보이지 않는 것을 느끼게 하는 것.

침묵이 오히려 가장 많은 말을 하듯,

여백 또한 말 없이 마음의 가장 깊은 곳을 울린다.

나는 이제 더 이상 빈틈없이 화면을 채우려 하지 않는다.

그 여백의 고요함 속에서,

나는 천천히,

진짜 나 자신과 마주하고 있다.