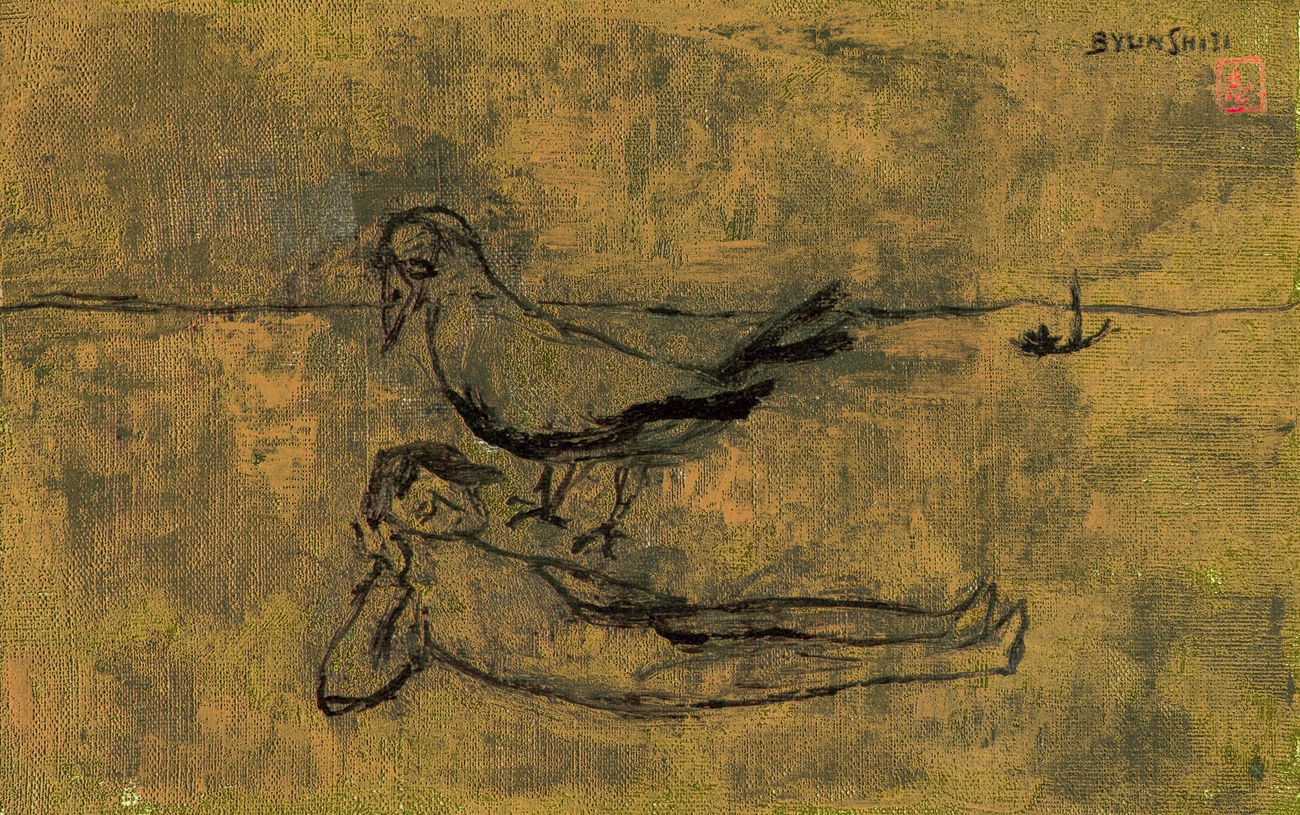

제주에서 작업을 거듭할수록,

나는 점점 더 붓을 도중에 멈추는일이 많아졌다.

젊은 시절, 나는 윤곽선을 빈틈없이 마무리하고

선 하나조차 오차 없이 그리기 위해 애썼다.

배운 규범에 따라, 정확함과 디테일을 최고의 가치로 믿었다.

완벽주의는 오랫동안 나를 옥죄는 강박이었다.

선이 조금만 비뚤어져도 다시 그리고,

색감에 아주 약간이라도 불만이 생기면 덧칠했다.

당시의 나에게 불완전한 그림은 곧 실패작이었고,

완성만이 정의였다.

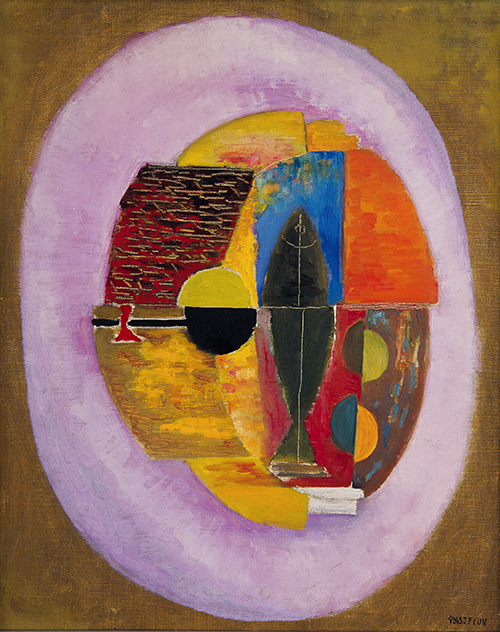

그러나 어느 순간부터 나는 깨닫게 되었다.

진정한 생명은 오히려 불완전 속에 숨 쉬고 있다는 것을.

완벽한 선은 단단하지만,

그 안에 숨결이 없었다.

마치 표본처럼 — 생명의 온도가 없었다.

오히려, 약간 떨리고, 번지고, 흔들리는 선이 살아 있었다.

그 안에는 손의 떨림, 마음의 흔들림,

사고의 숨참이 고스란히 새겨져 있었다.

때때로 나는 화면 위에 내려앉은 먼지조차 털어내지 않았다.

그 미세한 입자마저도 작업 시간의 흔적이 된다는 것을 알았기 때문이다.

“완성하는 것”보다 “멈추는 것.”

나는 마침표의 순간보다도,

어디서 멈출지를 가늠하는 일을 더 소중히 여기게 되었다.

어디서 붓을 멈추느냐는,

어디서 시작하느냐보다 훨씬 어렵다.

적절한 찰나에 멈출 줄 아는 것 —

그것이야말로 화가의 진짜 능력이다.

그림은 철저히 채워져야 할 대상이 아니다.

보는 이의 상상과 감정을 위해,

의도적인 여백을 남겨야 한다.

완전히 메워지지 않은 여지 속에서,

사람은 자신만의 이야기를 발견한다.

완성된 그림이 일방적인 선언이라면,

미완의 그림은 열린 질문이다.

질문은 정답보다 더 깊은 사유를 불러일으킨다.

불완전함은 곧 살아 있다는 증거다.

완벽한 존재는 세상 어디에도 없다.

살아 있는 모든 것은 불완전하며,

바로 그 결핍 때문에 아름답다.

지금 내 화면 위에도 여전히

멈춰진 선과, 비워둔 공간이 존재한다.

나는 그 불완전함 속에서,

조용히, 우리 삶의 진실을 마주하고 있다.