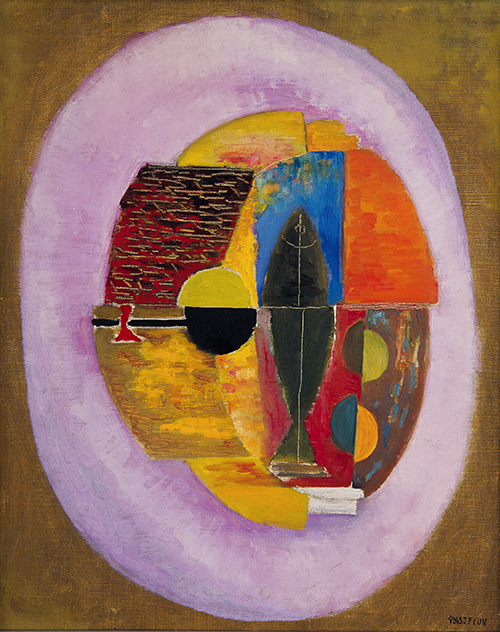

작품은 소유물이 아니라 선물이다.

나는 오랫동안 ‘완성’이란 나의 내적 해답을 화면에 고정하는 것이라 믿어왔다.

그러나 이제는 다르다.

그림은 내 손을 떠날 때 비로소 세상에 닿아 완성된다.

받는 이의 호흡, 기억, 고통, 기도 속에서만

그림은 자기의 진정한 얼굴을 드러낸다.

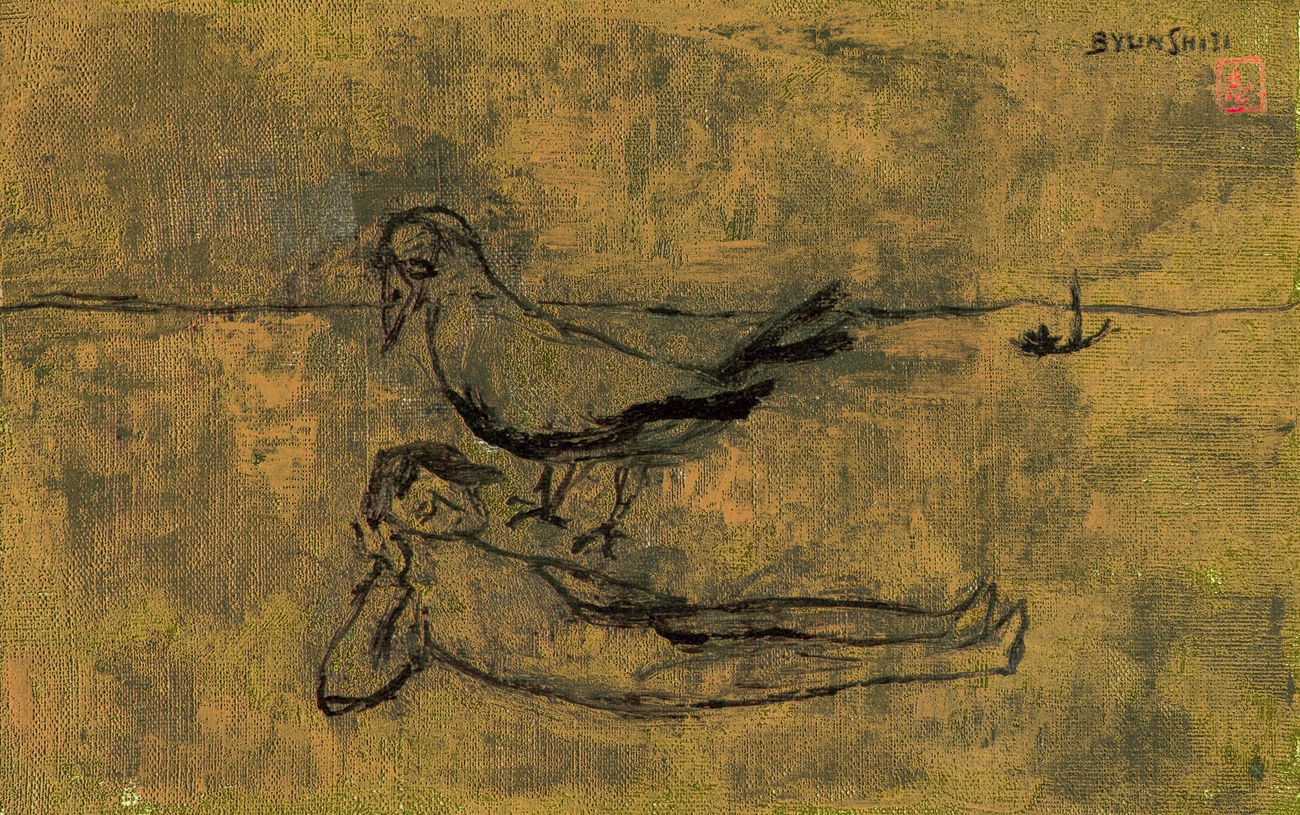

증여란 일방의 내어줌이다.

대가를 바라지 않고,

해설을 붙이지 않고,

그저 내어놓는다.

서명을 삼가는 것,

화면을 끝까지 메우지 않는 것,

해설을 최소화하는 것——

그 모든 행위는 증여의 예법이다.

나는 다만 건넌방의 뱃사공처럼

작품이 저쪽 언덕에 닿을 때까지

조용히 지켜본다.

그리고 그 언덕은 언제나

내가 알 수 없는 곳에 있다.