제주의 비는 특별했다.

그것은 단순한 날씨 변화가 아니라, 하나의 언어였다.

서울의 비가 소음이었다면, 제주의 비는 음악이었다.

서울의 비가 장애물이었다면, 제주의 비는 축복이었다.

서울에선 비가 오면 우산을 펴고 급히 피해 다녔다.

비는 불편했고, 귀찮았고, 하루빨리 그치길 바라는 존재였다.

하지만 제주에서 만난 비는 달랐다.

비 오는 날이면 나는 붓을 내려놓고, 창문을 열었다.

비의 소리는 때로 조용한 속삭임 같았고,

때로는 무거운 한숨처럼 들렸다.

가랑비는 수줍은 소녀의 낮은 중얼거림같았고,

폭우는 거친 남자의 외침같았다.

고향 제주에서, 나는 비에 이렇게 다양한 목소리가 있다는 걸 처음 알게 되었다.

소나기가 바다에 내릴 때,

그 소리는 힘찬 신음같았고,

처마 끝에서 떨어지는 작은 빗방울은 조용한 대화같았다.

나는 귀를 기울여 비의 언어에 조심스럽게 귀를 기울였다.

소리 하나하나에, 각기 다른 의미가 있었다.

비는 계절마다, 시간마다 다른 목소리를 가지고 있었다.

봄비는 부드럽고 따뜻하며,

여름비는 거칠고 열정적이었다.

가을비는 슬프고 애틋했고,

겨울비는 차갑고 날카로웠다.

분명했던 풍경이 비로 인해 흐려지고, 경계가 사라질 때,

나는 오히려 더 깊은 진실을 마주했다.

비는 세상을 모호하게 만들었지만, 동시에 더 맑고 투명하게만들었다.

비에 씻긴 세상은 더 깨끗하고, 더 투명했다.

비가 내리면 모든 것이 더 부드러워졌다.

건물의 날카로운 모서리도,

바위의 거친 표면도,

사람들의 목소리조차도.

비는 세상을 포근한 담요처럼 감싸 안았다.

비가 그친 후의 풍경은 늘 달랐다.

모든 것이 깨끗하게 씻겨 나갔고,

비가 지나간 자리에 깊은 고요가 머물렀다.

공기는 맑아지고, 색은 선명해졌으며, 향은 더욱 짙어졌다.

그 고요 속에서 나는 비가 남긴 흔적을 따라천천히 그림을 그리기 시작했다.

비가 만든 물웅덩이의 반짝임,

젖은 잎사귀의 윤기,

빗방울이 남긴 작은 자국들 —

그 모든 것이 그림의 재료가 되었다.

어느 비 오는 날, 창가에 앉아 있다가

문득 나는 깨달았다.

비는 빛의 또 다른 형태라는 것을.

밝은 빛이 표면을 비춘다면,

비는 내면을 조용히 어루만진다.

빛이 드러낸다면, 비는 스며든다.

비의 소리는 조심스럽게 내 영혼을 두드렸고,

보이지 않는 내면의 깊은 곳으로 나를 이끌었다.

비는 마음의 먼지를 씻어내고,

영혼의 갈증을 적셔주었다.

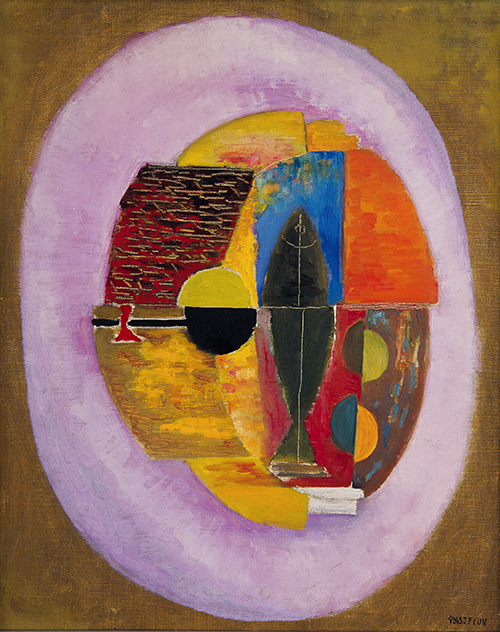

비 오는 날 그리는 그림은 특별했다.

물감이 종이에 스며드는 모습은,

빗물이 땅에 스며드는 것같았다.

번지고 흐르는 색은,

마치 빗물의 흐름을 닮아 있었다.

나는 비를 그리려 하지 않았다.

그 대신, 비의 감각을 그렸다.

비의 촉촉함, 비의 서늘함,

비의 부드러움을 색과 선으로 표현했다.

비는 형태가 없기 때문에,

감각으로만 그릴 수 있는 존재였다.

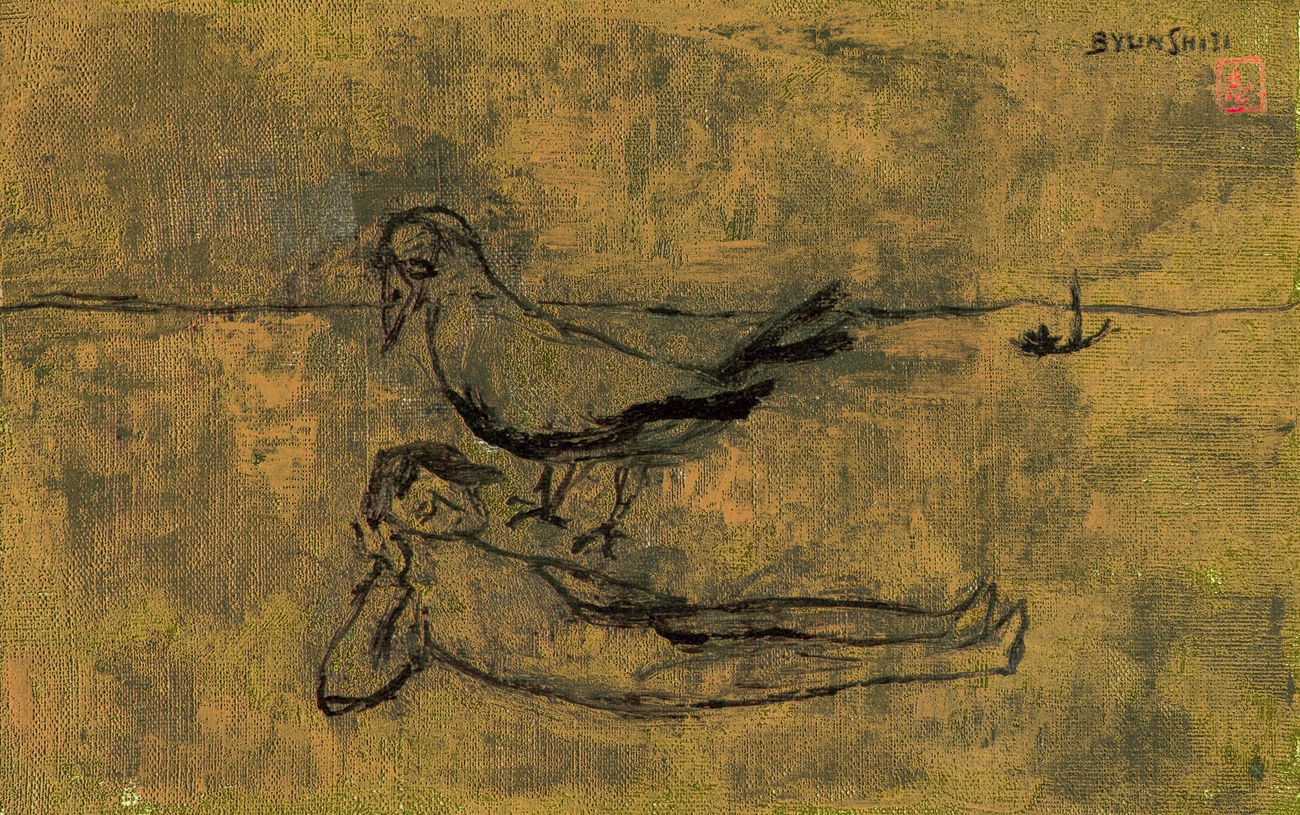

지금, 나는 비 오는 날을 기다린다.

비의 목소리에 귀 기울이고,

마음에 고인 빗방울들을 그림 속으로 옮긴다.

그림 속에서 비는 더 이상 젖음이 아니라,

따뜻한 위로가 되어

그 안에서 나는 천천히 나 자신을 스며들게 한다.

비와 함께 그림을 그리며,

나는 자연과 하나 되는 경험을 했다.

내 붓놀림은 빗방울의 리듬과 하나 되었고,

내 호흡은 비바람의 흐름과 조화를 이루었다.

그 순간, 나는 화가가 아니라,

자연의 한 조각이었다.