‘풍경’이라 하면 대부분의 사람들은 바다나 산, 나무를 떠올린다.

하지만 나에게 있어 풍경이란, 눈앞에 있는 사물이 아니라, 기억 속에 잠든 시간의 흔적이었다.

보이는 풍경은 ‘현재’라는 얇은 막에 불과하다.

기억의 풍경 속에는 과거와 현재, 그리고 미래까지가 침전되어 서로 겹쳐 있다.

제주에서의 나날이 길어질수록, 나는 눈에 보이는 것을 믿지 않게 되었다.

사라졌다고 생각했던 감정이 문득 되살아난다.

해녀의 젖은 머리카락 사이로 스며 있는 슬픔,

노을 속 들판에 번지는 따뜻한 숨결.

기억은 보이지 않는 곳에서 찾아온다.

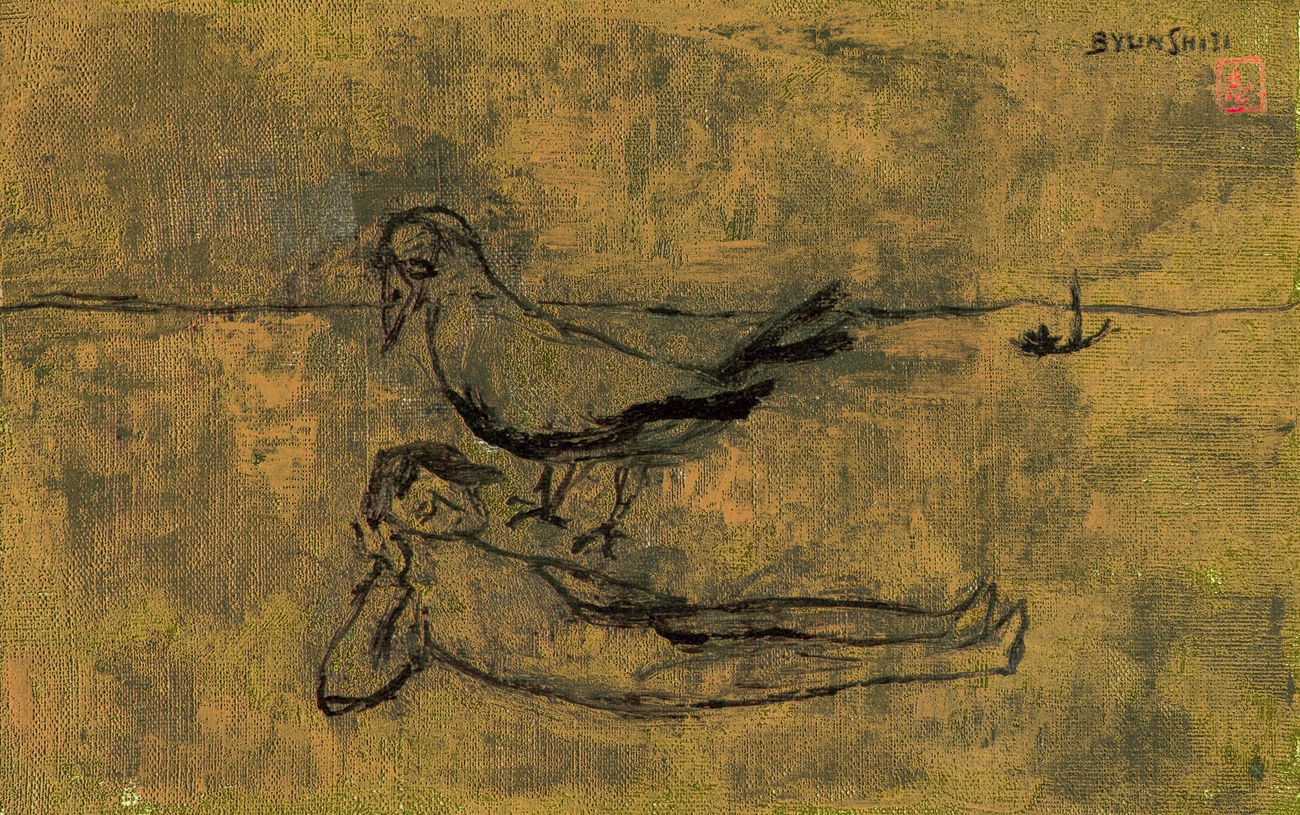

나는 그려지지 않은 것을 남기기로 했다.

빈 화면은 기억의 그림자였고,

그 그림자가 때때로 말보다 더 많은 것을 말해주었다.

기억은 정확하지 않다.

그러나 바로 그 부정확함이, 기억의 아름다움이다.

시간이 흐르며 기억은 변형되고, 새로운 경험과 섞여, 숙성되어 간다.

꿈에 나타난 어린 시절의 골목길을 나는 정확하게 그릴 수 없었다.

어떤 곳은 좁아지고, 어떤 곳은 넓어졌으며,

어떤 부분은 과도하게 선명했고, 다른 부분은 극도로 흐릿했다.

기억은 카메라가 아니라, 화가다.

소중한 것을 강조하고, 사소한 것은 생략한다.

감정에 따라 색을 바꾸기도 한다.

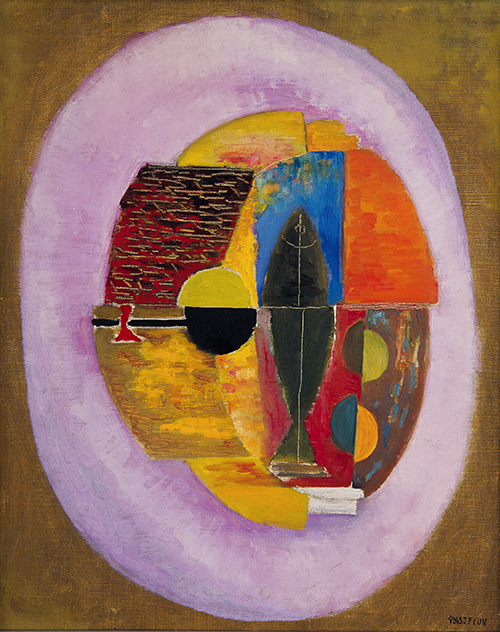

그래서 지금 나는 장소가 아닌, 감정을 그린다.

윤곽선 대신 잔상(잔영)을, 선 대신 떨림을.

어떤 기억은 따뜻한 황토 속에,

어떤 기억은 차가운 먹물 속에 잠긴다.

같은 장소일지라도, 마음의 날씨에 따라 전혀 다른 색이다.

나는 오늘도 천천히 기억의 풍경을 펼치고,

그 안에 몸을 맡긴다.

그곳에서 나는 화가이자, 모델이며, 관객이며,

그리고 주인공이다.