서울에서 사람의 얼굴을 그릴 때, 나는 늘 그 표정 너머를 보지 못했다. 미소 짓는 입술, 반짝이는 눈빛, 그것들이 표현하는 표면의 감정에만 집중했다. 마치 얼굴을 읽는 것이 아니라 얼굴을 복사하는 것 같았다.

그때의 나는 얼굴을 하나의 정보로만 받아들였다. 이 사람은 행복해 보인다, 저 사람은 슬퍼 보인다, 그 사람은 화가 난 것 같다. 표정을 카테고리로 분류하고, 그것을 캔버스에 재현하는 것이 초상화라고 생각했다.

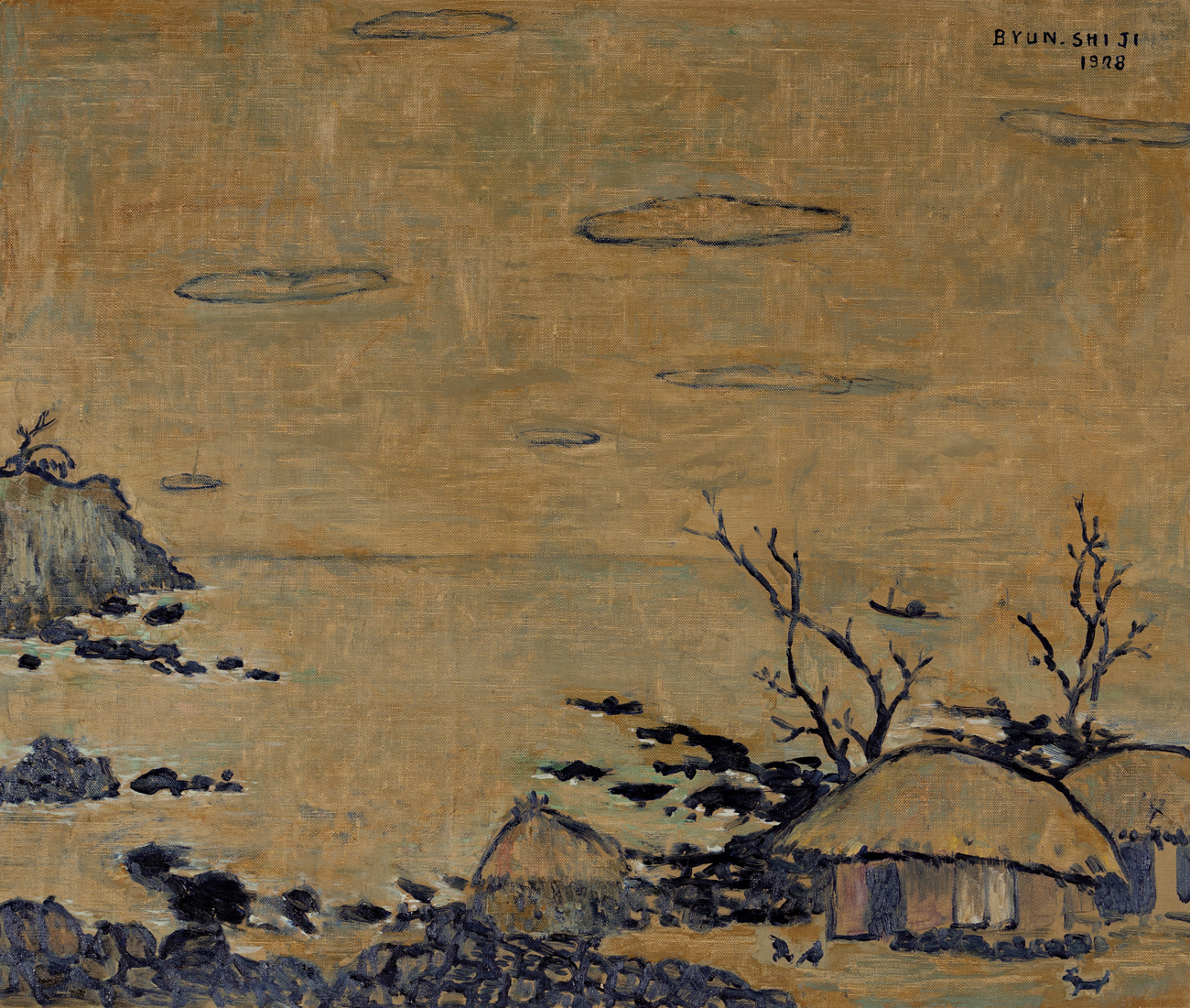

하지만 제주에 와서 처음 마주한 얼굴들은 달랐다. 그 얼굴들은 풍경보다 더 조용했고, 말보다 더 깊은 침묵을 품고 있었다. 그들의 얼굴은 단순한 표정의 집합이 아니라 시간의 지층이었다.

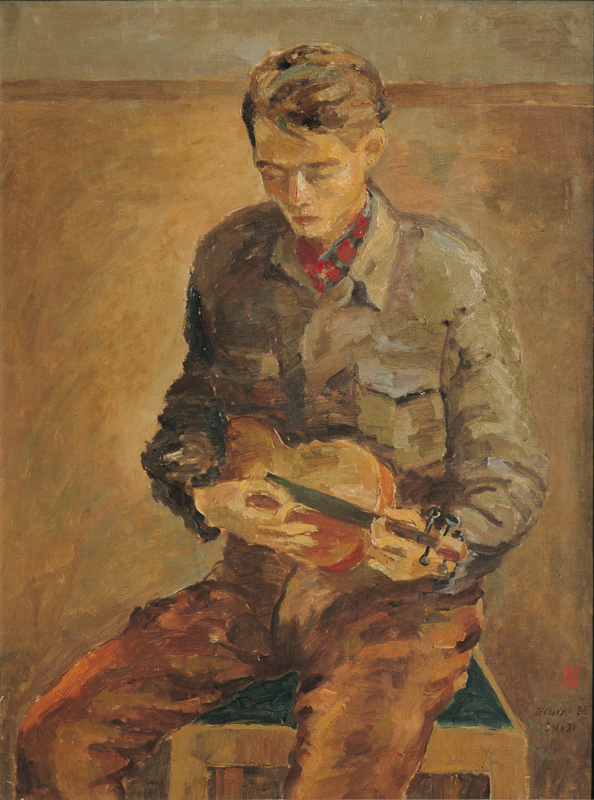

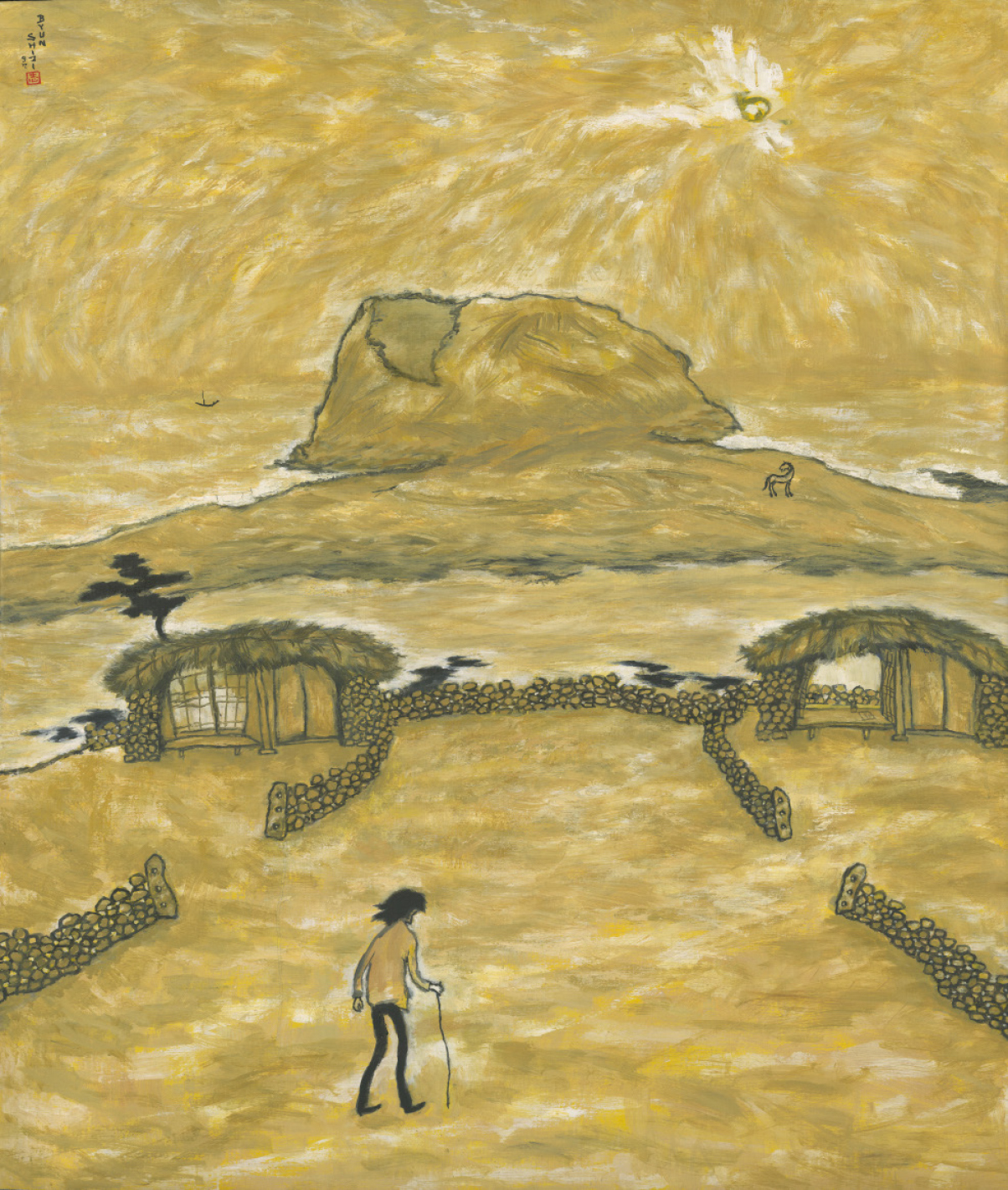

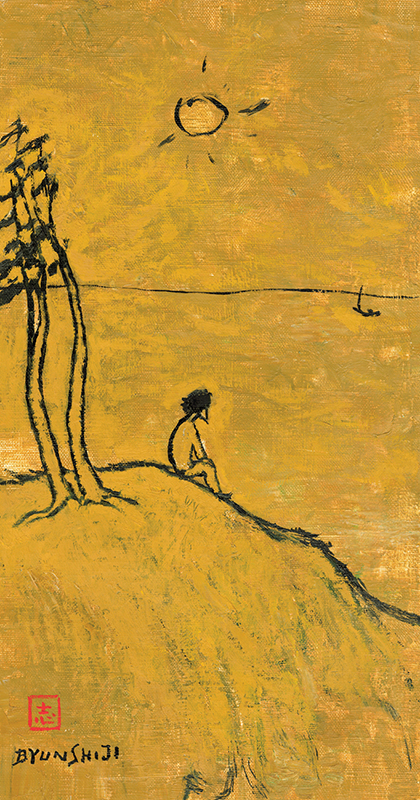

시장에서 무심히 파를 다듬는 노파, 바다를 응시하며 오래 앉아있는 어부, 해녀의 주름진 눈가. 그들은 결코 내게 포즈를 취하지 않았다. 오히려 나를 보지 않고 먼 곳을 바라보았다.

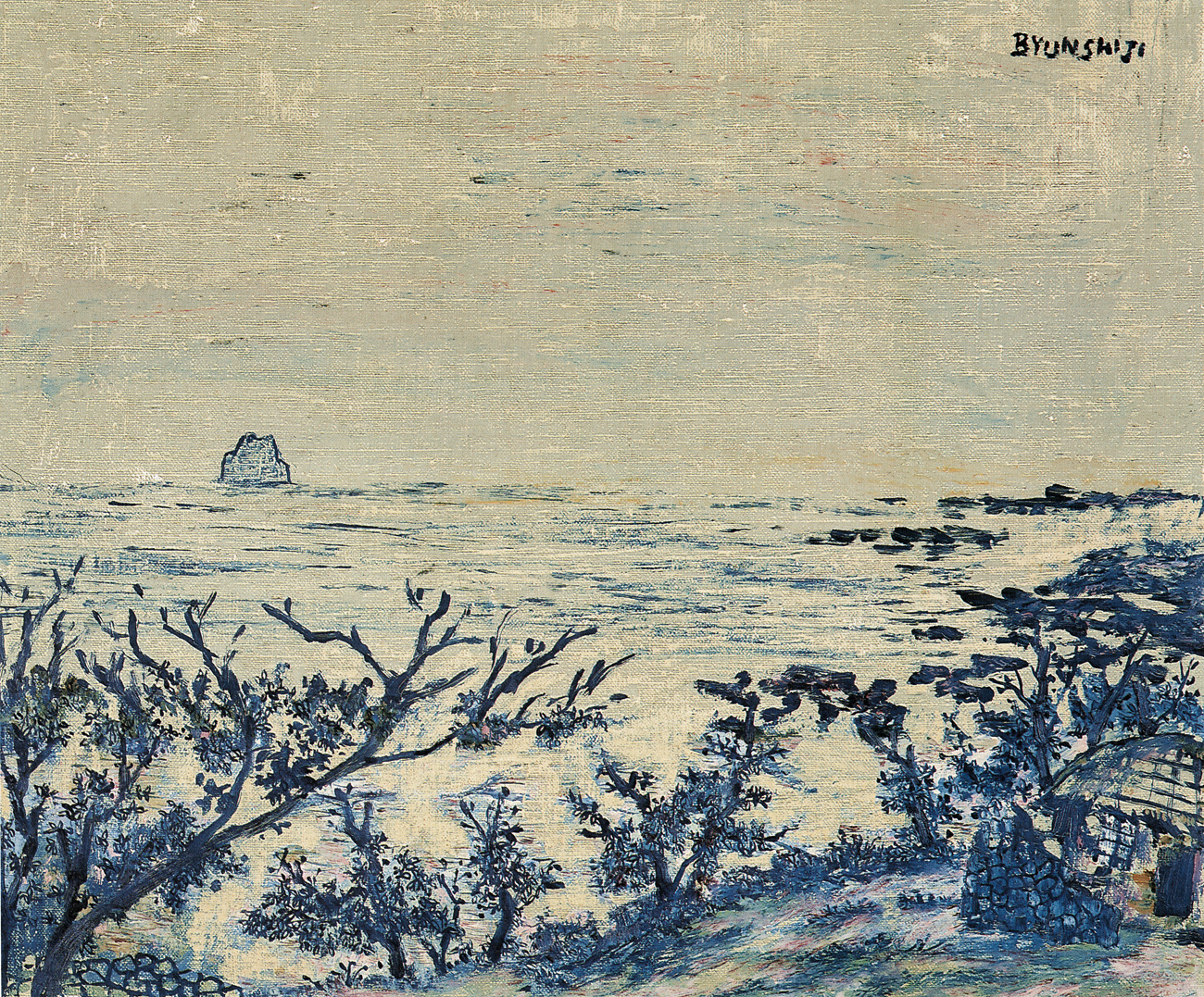

나는 그 시선 너머에 무엇이 있는지 묻고 싶었다. 뒤돌아봐도 바다와 하늘, 구름뿐이었다.

하지만 그들에게 그 평범함은 날마다의 기도였고, 이별이었고, 노동의 기억이었다.

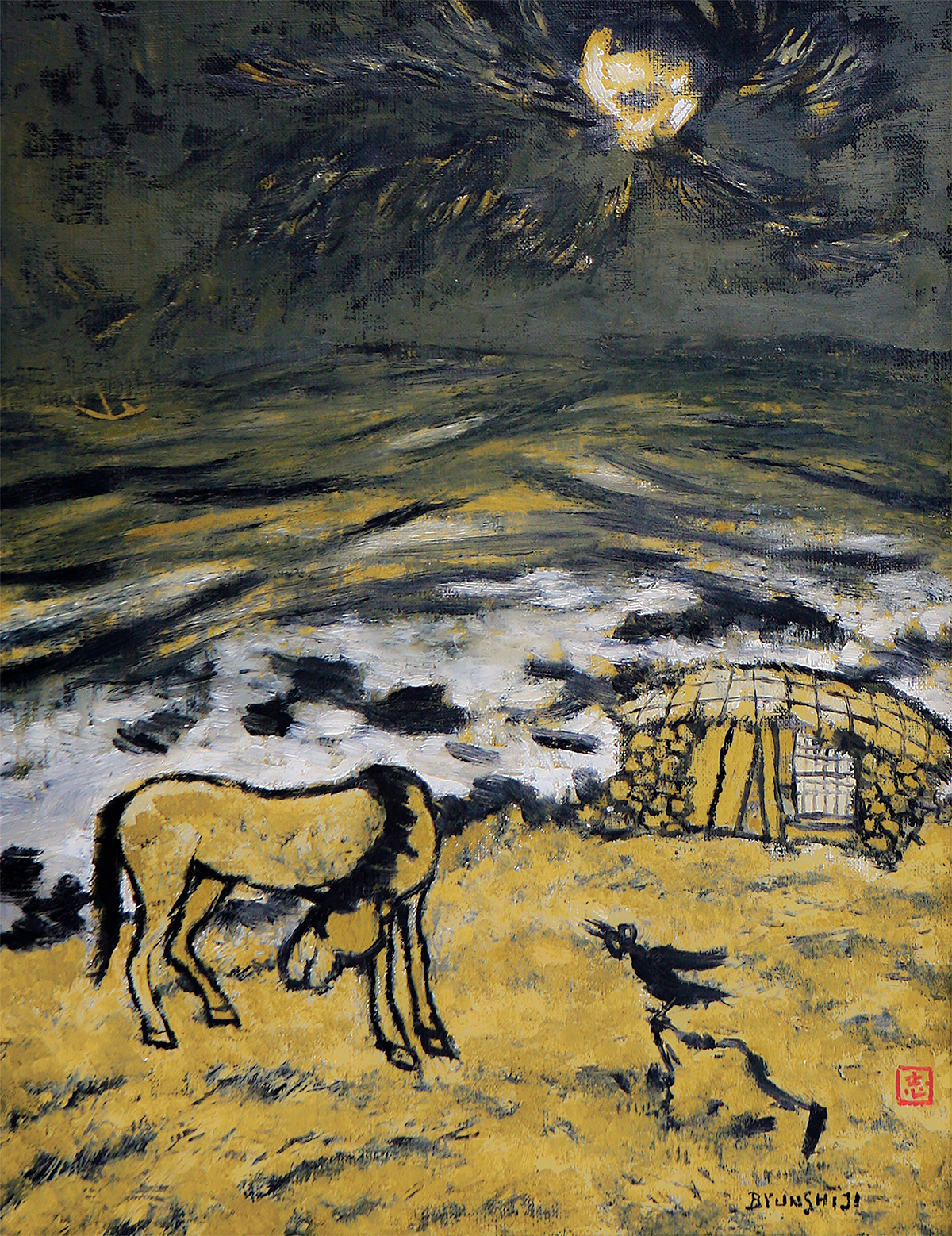

나는 그들의 침묵 속에서, 지금껏 느껴본 적 없는 잔향을 듣기 시작했다. 바다의 속삭임, 바람의 한숨, 시간의 발걸음 ―― 침묵은 무음이 아니라, 소리로 가득 찬 고요였다.

나는 눈동자를 그리는 것을 멈추고, 시선이 향하는 방향을 그리기 시작했다.

검은 점으로서의 눈이 아니라, 끝없이 뻗는 시선의 무게를.

입술의 윤곽이 아니라, 그 틈에 숨어 있는 한숨을.

말하지 않는 입술이 오히려 무수한 말을 품고 있었다. 나는 그 침묵의 언어를 번역해 화면에 옮기고 싶었다.

시장 한편에서 만난 어떤 할머니의 얼굴 앞에서는, 얼굴 자체가 아니라 바다 그 자체를 그리게 되었다.

깊게 팬 주름, 바람에 거칠어진 입술, 바람을 피하듯 가늘게 뜬 눈, 주름 하나하나가 이야기였고, 입가의 세로 주름은 말해지지 않은 언어의 흔적이었다.

나는 물었고, 할머니는 대답하지 않았다. 그저 먼 바다를 바라보았다.

그 눈길에는 두려움도 용기도, 체념도 희망도 녹아 있었다.

"할머니, 그림 그려도 될까요?"

"뭐 하러."

퉁명스러운 대답. 그러나 거절은 아니었다. 할머니의 목소리에는 호기심이 섞여 있었다. 귀찮아하는 척하지만 실제로는 관심이 있다는 것을 나는 직감했다.

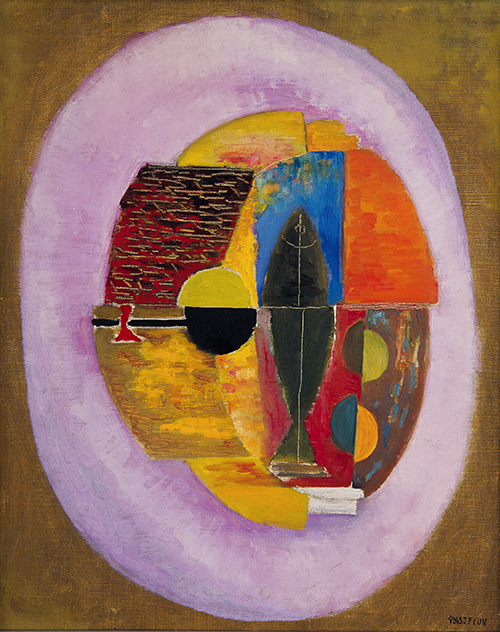

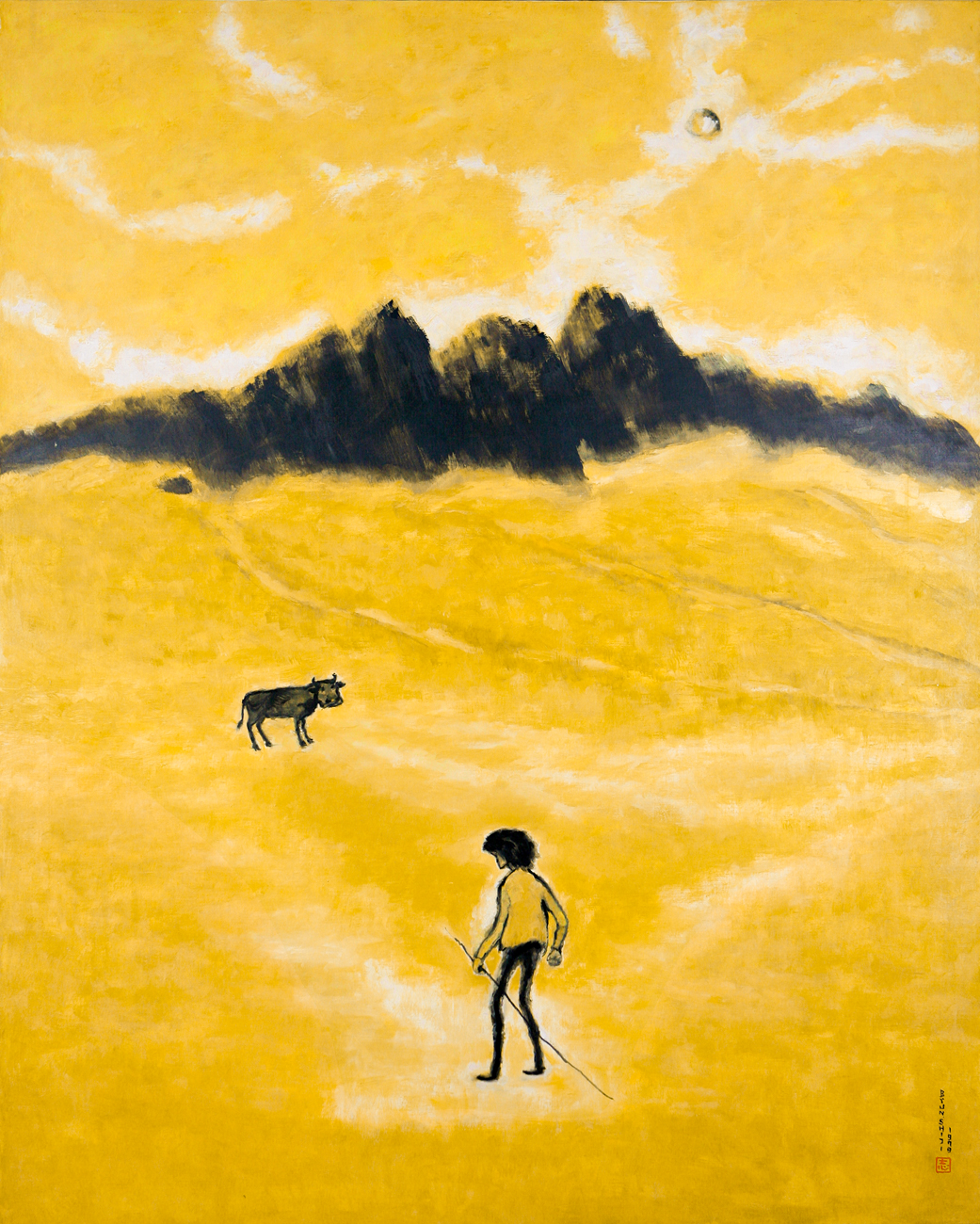

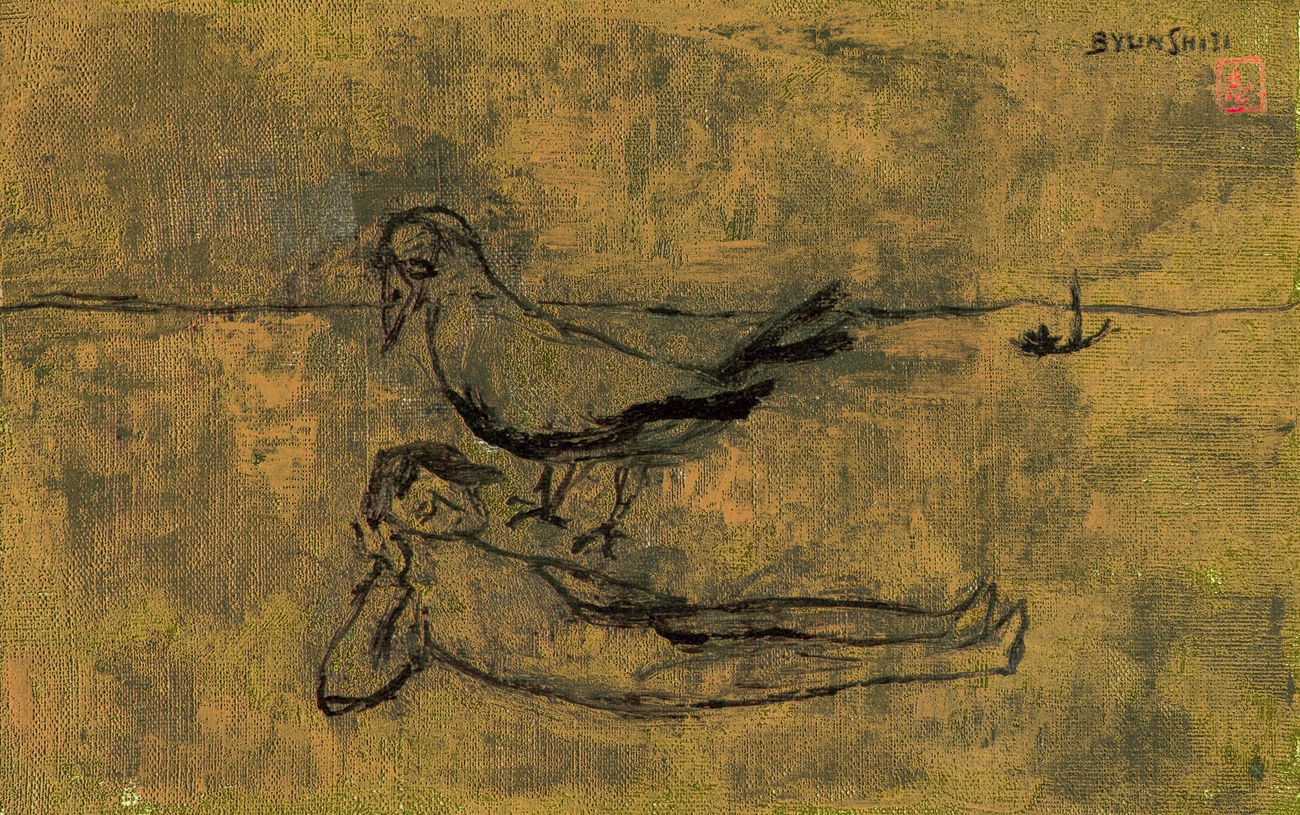

나는 조심스럽게 스케치를 시작했다. 하지만 이상한 일이 일어났다. 눈코입을 그리는데 자꾸 다른 것이 그려졌다. 바다가 그려지고, 파도가 그려지고, 물속의 어둠이 그려졌다.

할머니의 얼굴이 아니라 할머니가 살아온 세월이 그려지고 있었다. 그의 얼굴은 단순한 개인의 얼굴이 아니라 제주 바다 전체의 얼굴이었다. 수십 년간 바다와 함께 살아온 사람의 얼굴에는 바다가 스며들어 있었다.

"할머니, 물질은 언제부터 하셨어요?"

"열다섯부터."

"무서웠죠?"

"..."

대답 대신 할머니는 먼 바다를 바라보았다. 그 눈빛에 모든 대답이 있었다. 두려움도, 용기도, 체념도, 희망도 모두 그 침묵 속에 녹아있었다.

그 순간 나는 깨달았다. 진정한 초상화란 얼굴을 그리는 것이 아니라 삶을 그리는 것이라는 것을. 할머니의 주름은 단순한 노화의 흔적이 아니라 삶의 연대기였다.

그날, 나는 초상을 ‘완성’하지 않았다. 아니, 완성해서는 안 된다고 느꼈다. 살아 있는 얼굴은 한 장의 화면에 가둘 수 있을 만큼 작지 않다.

나는 대신 바다를 그렸다. 먹으로 깊은 바다를, 황토로 거친 파도를. 그리고 완성된 화면은, 어느새 할머니의 얼굴이 되어 있었다.

바다가 할머니였고, 할머니가 바다였다.

나는 배웠다. 완성은 종종 종결이며, 침묵은 종종 시작이라는 것을. 침묵이 만들어내는 공허는 새로운 언어였다.

그 언어는 설명하지 않고, 암시만 한다. 제한하지 않고, 열어둔다.

나는 그림을 그리며 생각하는 것을 멈추고, 침묵에 귀 기울이기 시작했다.

어떤 색이 필요한지, 어떤 선에서 멈춰야 할지.

그림이 말하기를 기다리는 법을 배웠다.

얼굴은 거짓말을 할 수 있지만, 침묵은 거짓말을 하지 않는다.

지금 내 그림에 남는 것은 형태가 아니라 침묵이며, 그 침묵이야말로 진짜 얼굴이다.