그건 마치 물속의 그림자를 붙잡으려는 일처럼, 불가능해 보였다. 바람은 형태도 색도 없다. 그저 모든 것의 곁을 스치고 지나갈 뿐이다.

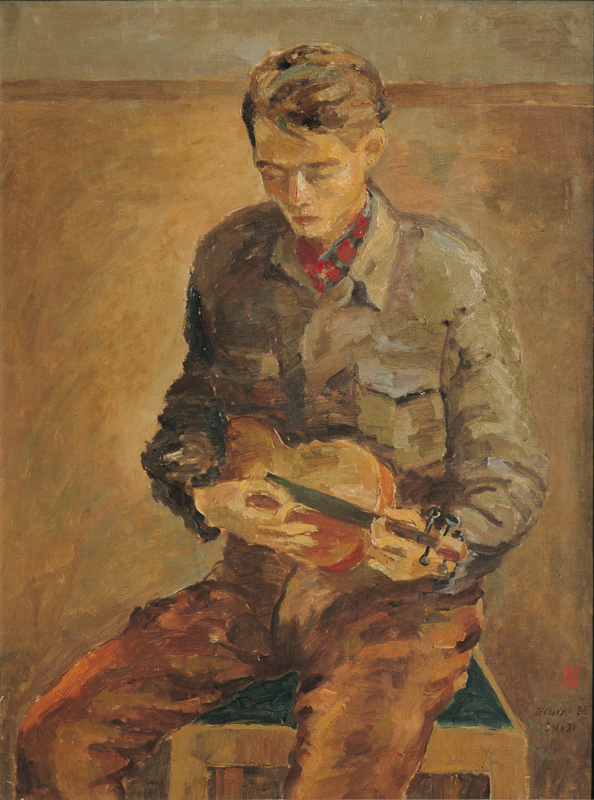

평생 형태 있는 것들만 그려온 나에게 바람은 너무나 추상적인 존재였다. 나무는 윤곽이 있고, 사람은 형태가 있으며, 바위는 외형이 있다. 하지만 바람은--‘무’이면서 동시에 ‘전부’였다.

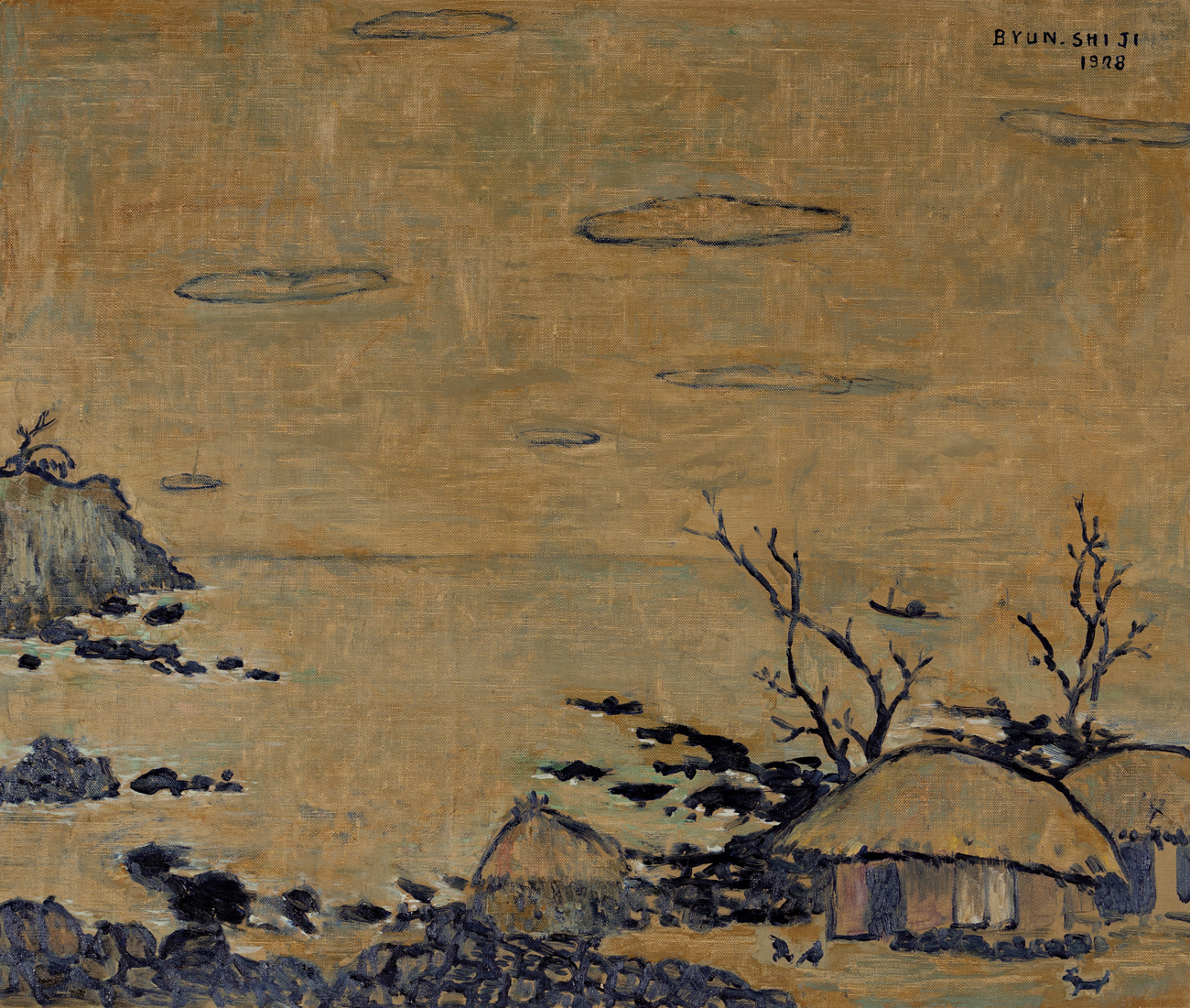

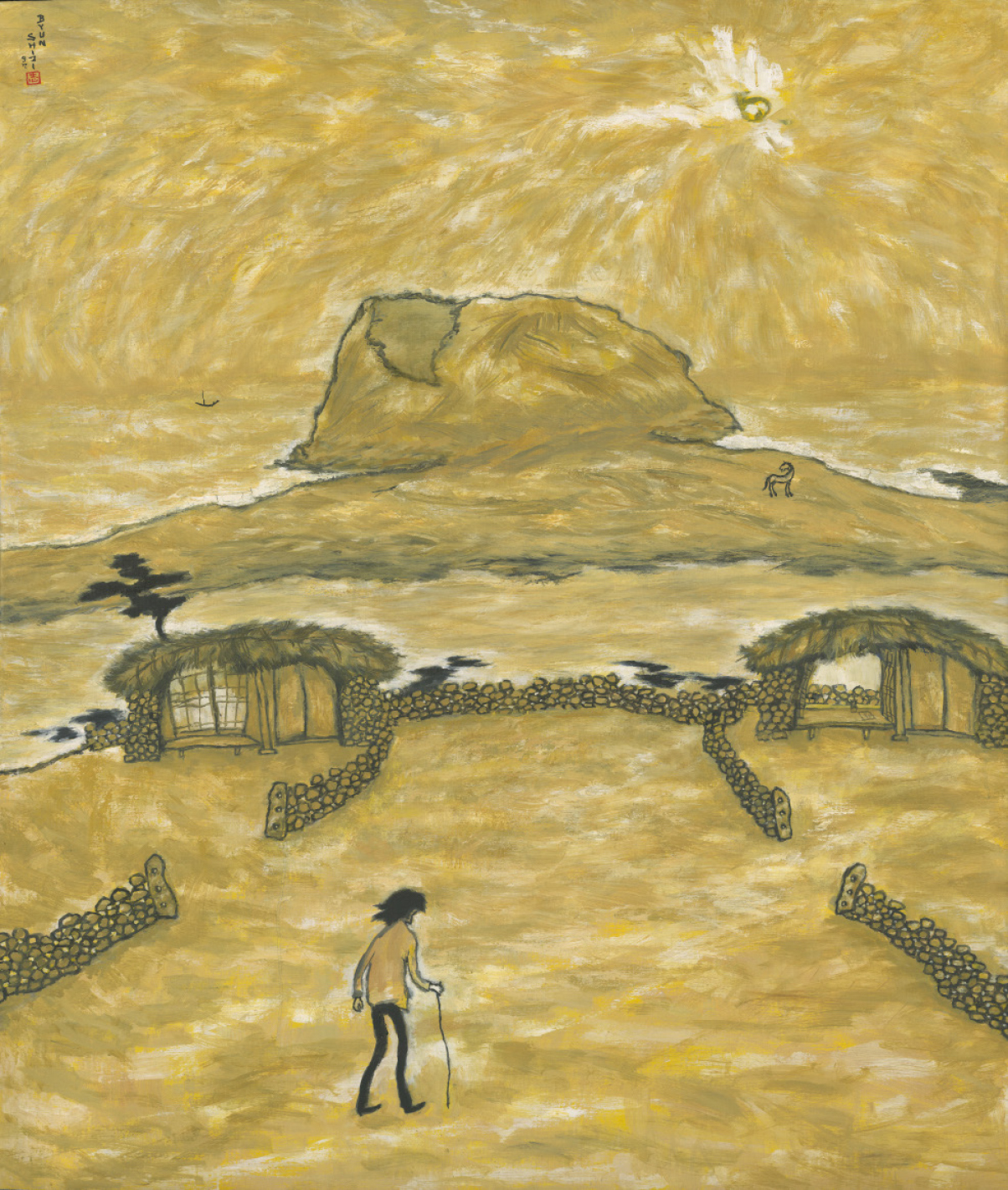

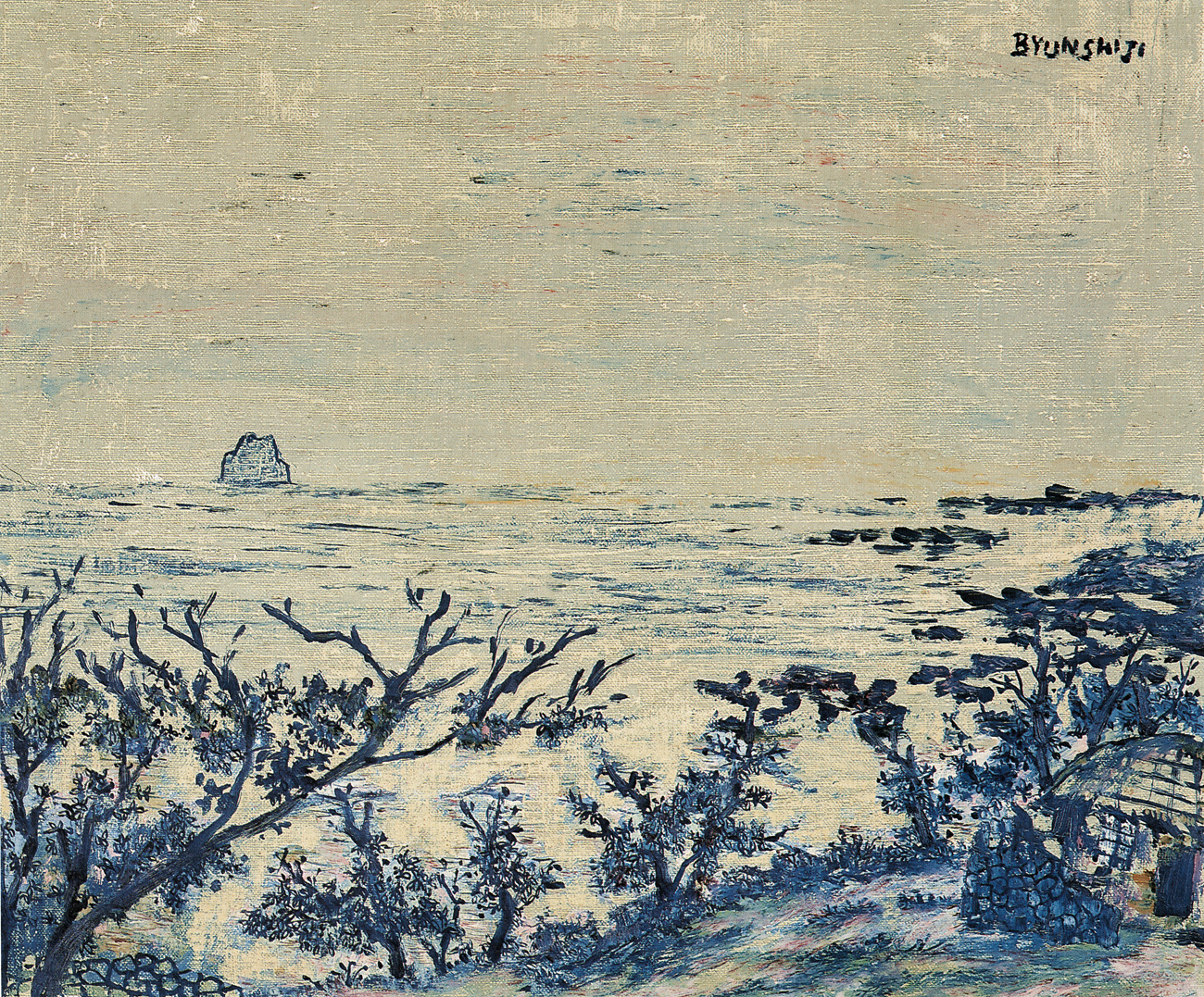

제주의 바람이 내게 첫 스승이 되었다.

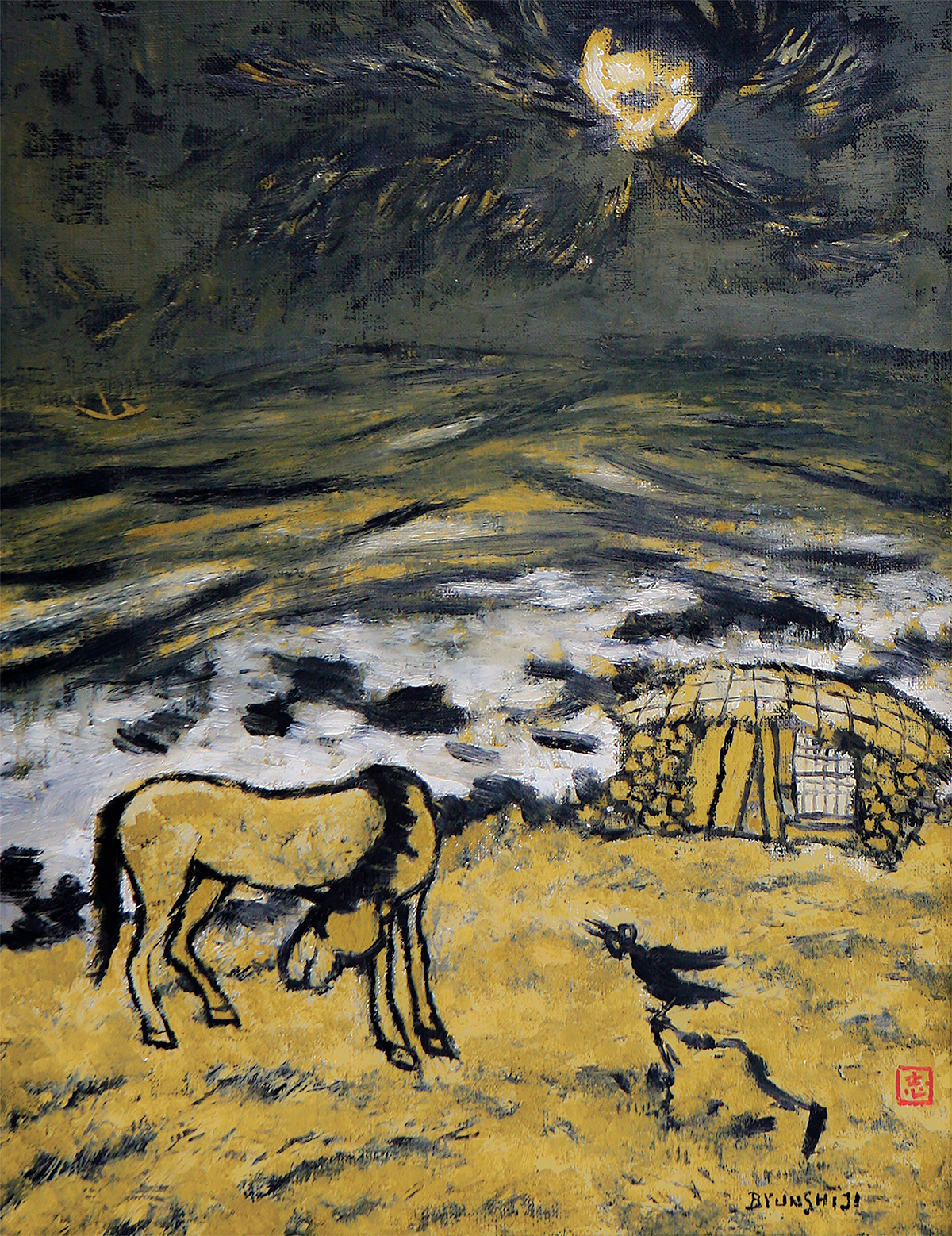

아침에는 창문을 두드리고, 밤에는 처마 밑에서 속삭였다.

바람은 친구였고, 때로는 마음을 어루만지는 연인이기도 했다.

“바람을 그리려면, 바람처럼 그려라.”

처음에는 그 말이 무슨 뜻인지 몰랐다. 빠르게? 자유롭게? 형체 없이?

시간이 흐르며, 나는 점차 이해하게 되었다.

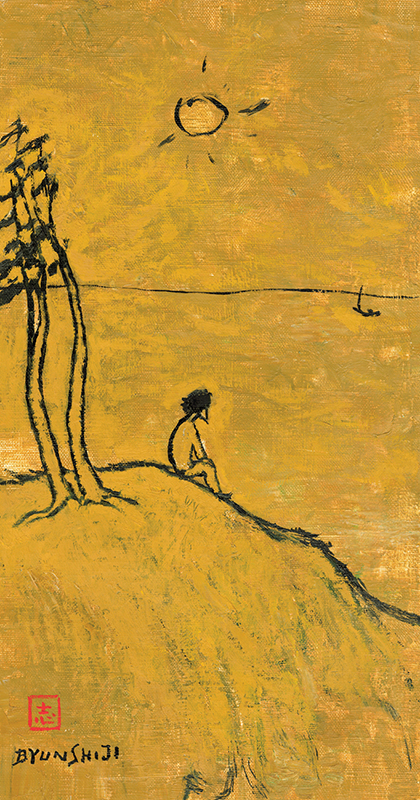

그리기 위해서는 먼저 침묵해야 한다.

바람에는 바람만의 리듬과 속도가 있다. 나 또한 그 리듬에 나 자신을 조율해야 했다.

붓을 들기 전에 기다린다.

기다림은 내게 익숙하지 않았다. 서울에서는 모든 것이 빨랐다.

하지만 제주에서는 모든 것이 느렸다. 해가 뜨는 것도, 파도가 밀려오는 것도, 구름이 흐르는 것도.

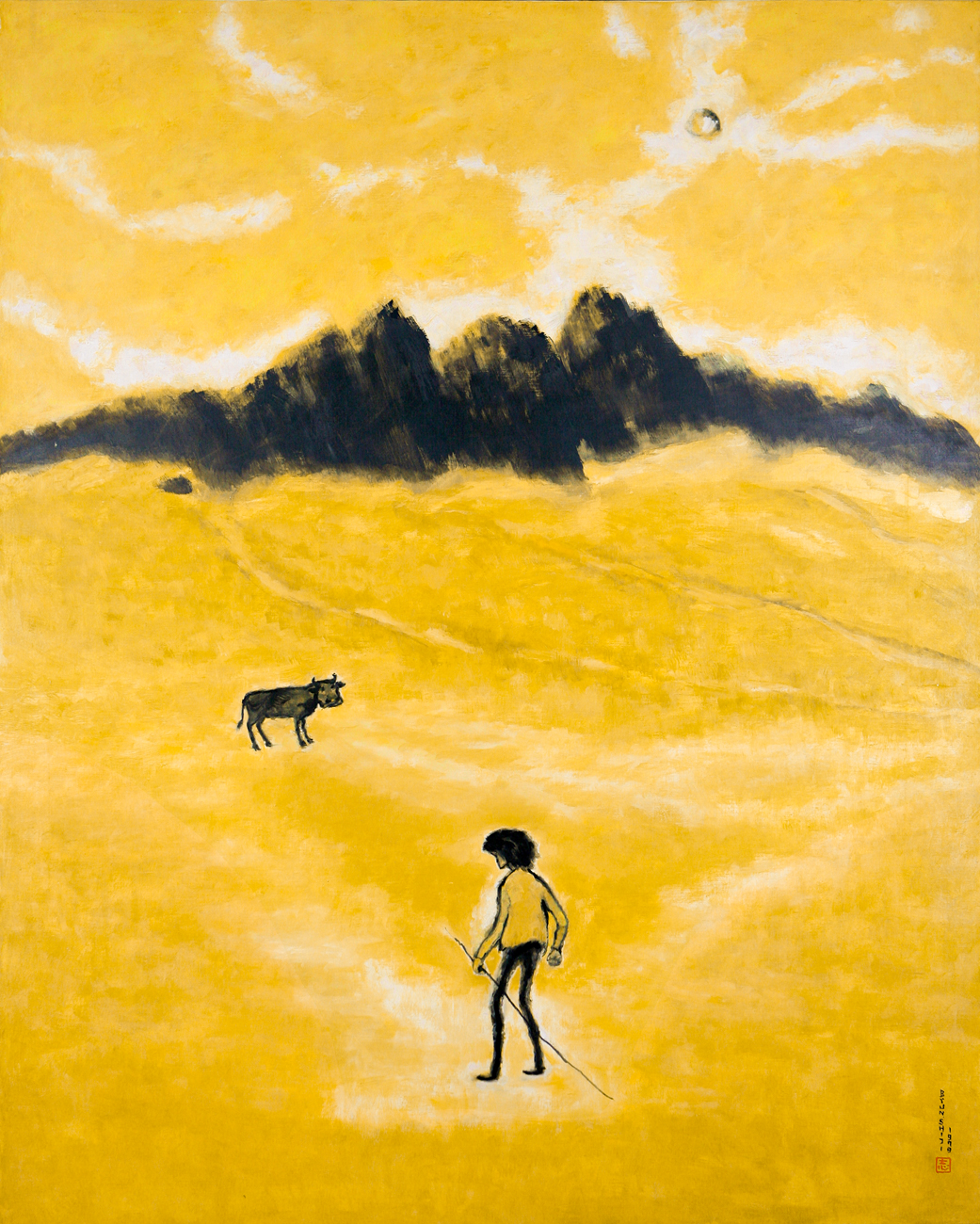

어느 날, 오름 중턱에 오랫동안 서 있었다.

처음에는 지루했고, 아무것도 하지 않는 것이 괴로웠다.

하지만 곧 고요 속으로 가라앉았다.

능선을 따라 구름의 그림자가 미끄러지고, 은빛 억새가 바다 쪽으로 기울어졌다.

그 움직임은 너무 느려서, 마치 멈춰 있는 것처럼 보였다.

그러나 눈을 집중하자, 모든 것이 살아 있고, 움직이고 있었다.

풍경은 아무 말도 하지 않았다. 하지만 갑자기 나는, 바람의 말을 들었다.

그것은 귀로 듣는 소리가 아니라, 마음의 진동이었다.

마치 온몸의 세포가 바람의 주파수에 공명하며 떨리는 듯했다.

“선을 긋지 마라 ―― 여운을 남겨라.”

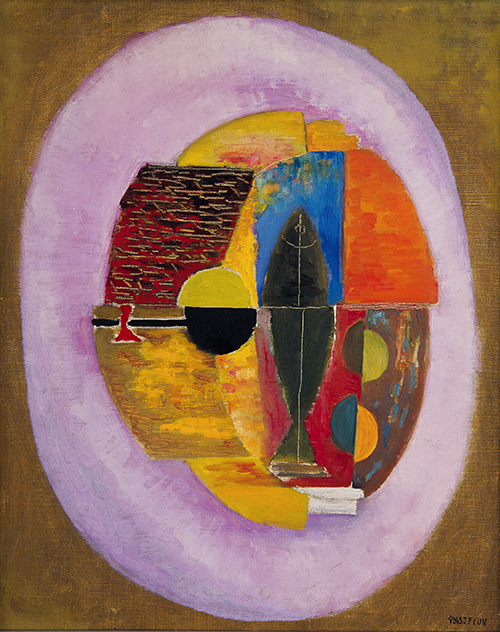

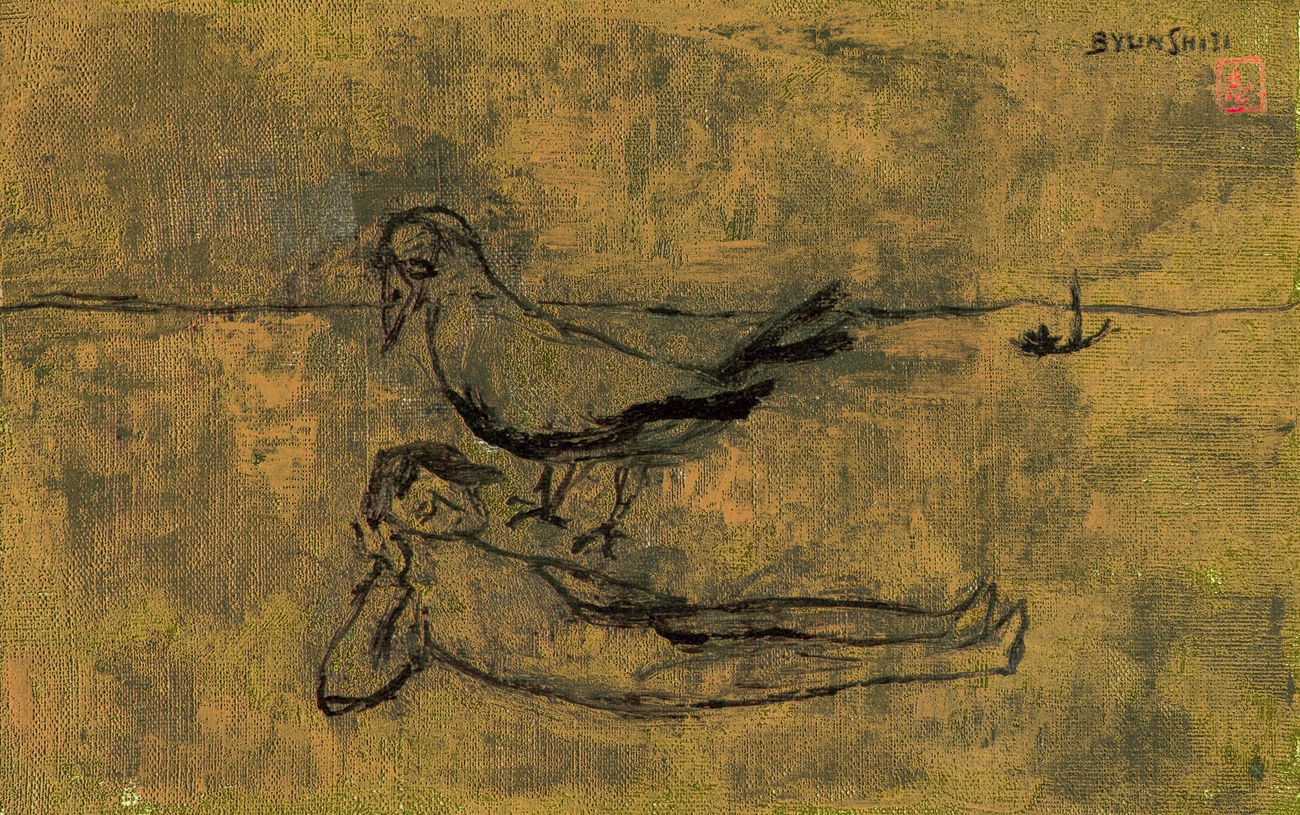

나는 깨달았다. 바람을 그린다는 건 형태를 묘사하는 것이 아니라, 바람이 남기고 간 여운을 표현하는 일이라는 것을.

나뭇가지를 흔들고 간 뒤의 흔들림, 수면 위의 율동, 구름을 밀어내는 그 힘의 흐름.

그날부터 나는 윤곽을 그리는 것을 멈췄다.

사물의 경계가 아니라, 그것들에 스쳐간 바람의 궤적을 쫓았다.

나무의 윤곽이 아니라, 나무를 흔드는 힘.

집의 형태가 아니라, 집을 감싸는 흐름.

형태는 희미해졌지만, 그 대신 자유가 생겨났다.

얼굴도 점점 모호해졌다. 고정하지 않고, 흐르게 했다.

그건 소유가 아닌, 자유를 허락하는 사랑이라고 바람이 가르쳐주었다.

나는 바람이 지나간 자리만을 기억하려 했다.

바람 그 자체는 붙잡을 수 없지만, 조용한 궤적은 캔버스에 남는다.

그 궤적은, 그것을 바라보는 사람의 마음속에서 다시 바람이 되어 살아난다.

이제 나는 바람의 말을 듣기 위해 귀 기울인다.

캔버스가 나를 부르지 않으면 기다린다.

바람이 말하지 않으면, 붓을 들지 않는다.

바람의 여운 속에서만 선을 그린다.

그렇게 놓인 선은, 더는 선이 아니다.

존재의 여운이며, 바람의 언어다.

말로 옮길 수는 없지만, 마음으로 이해되는 언어.

침묵의 가치 -- 많이 말할수록 진실은 흐려진다.

바람은 최소한의 말로 최대한을 전한다.

나의 그림도 그렇게 되기를 바란다.