석양이 수평선에 닿는 찰나, 나는 중얼거렸다.

“이 섬에는 이름이 없다 — 다만 수많은 이야기가 있을 뿐”

하늘은 화려하게 물들어 있었지만, 그 너머에는 깊은 침묵이 깃들어 있었다.

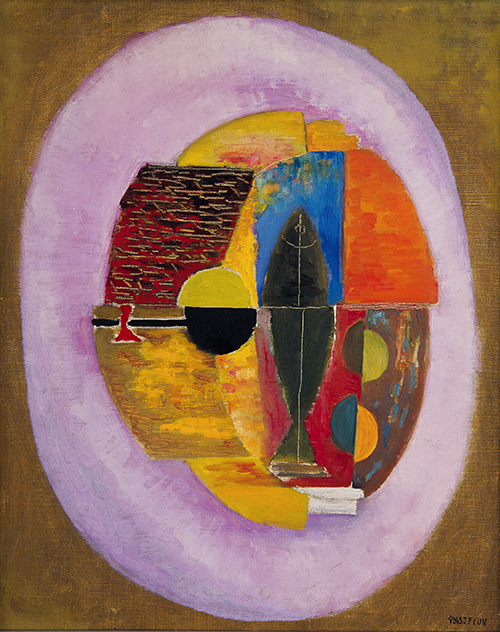

제주는 내게서 색을 앗아갔다 ―― 아니, 색이라는 환상을 벗겨냈다.

서울에서 가져온 물감들은 이곳에서 무력해졌다.

카드뮴 레드로도, 코발트 블루로도 표현할 수 없는 무언가가 이 섬에는 흐르고 있었다.

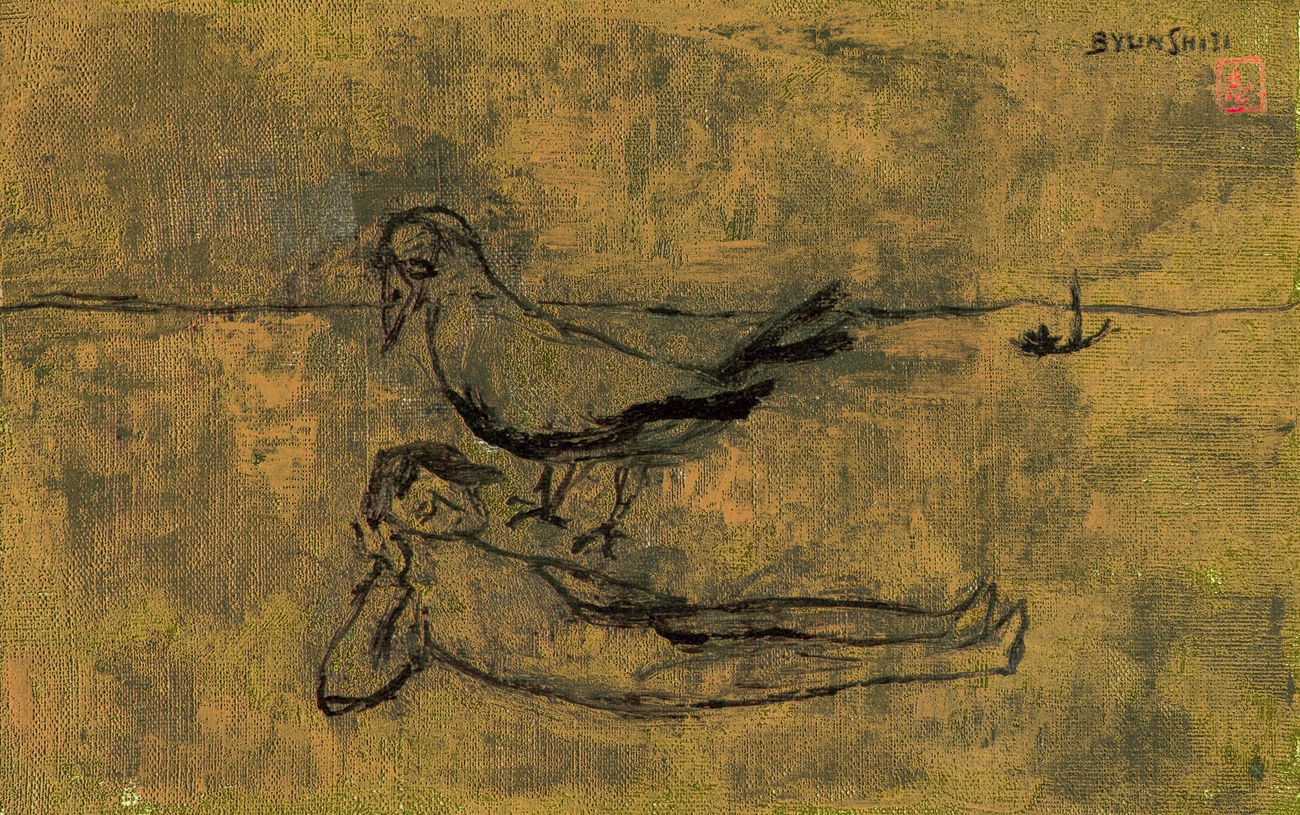

바람은 색이 아닌 속삭임을 실어 나르고,

돌담은 회색이 아니라 시간을 간직한 벽이었으며,

바다는 파랗기보다는 그 깊이를 말해주고 있었다.

나는 작은 주머니를 들고 흙을 모으기 시작했다.

마치 고고학자처럼 각지의 흙을 채집하자,

그마다 다른 감촉과 색채가 깃들어 있었다.

“무엇을 하고 계셔요?”

밭에서 마주친 할머니가 물었다.

땅을 줍는 육지 사람에게 혼란과 따뜻한 관심이 뒤섞인 눈빛이었다.

“그림 재료를 찾고 있어요.”

“물감을 사면 되잖아, 왜 굳이 흙을…”

할머니는 작게 혀를 차며 무릎을 짚고 일어섰다.

그 몸짓엔 꾸지람과 애정이 함께 담겨 있었다.

“이리 와. 좋은 흙 나오는 곳을 알고 있지.”

돌담길을 따라 굽이진 길을 걸었다.

길가에는 유채꽃이 피고, 멀리에는 푸른 바다가 펼쳐졌다.

할머니의 걸음은 느렸지만 확고했다.

도착한 곳은 오래된 돌집의 폐허 ――

4·3 사건의 상처를 품은 유적이었다.

무너진 돌담 틈에서 유독 붉은 흙이 얼굴을 내밀고 있었다.

다른 황토들과는 분명히 다른, 짙고 무거운 흙이었다.

“여긴 옛날 우리 집이었어. 불탄 뒤론 아무도 손을 안 댔지.

이 흙을, 우리 영감이 참 좋아했거든.”

할머니의 눈에 눈물이 맺혔다.

나는 깨달았다. 이 흙은 단순한 자연의 재료가 아니었다.

가족의 역사와 시대의 아픔이 스며든 증인이었음을.

나는 흙 한 줌을 떴다.

뜨거웠다 ―― 아니, 뜨겁게 느껴졌다.

불타버린 집의 기억, 사라진 사람들의 온기가 아직 남아 있는 듯했다.

수많은 발자국, 비와 바람, 그리고 겹겹의 시간이 이 흙에 축적되어 있었다.

황토색은 물감이 아니라, 생명의 색이었다.

할머니의 얼굴에 새겨진 주름은 단순한 갈색 선이 아니었다.

삶의 역사였다.

해녀의 거친 손은 바다와의 대화가 남긴 흔적이었다.

이 섬의 진짜 색채는 눈에 보이지 않았다.

기억의 색, 시간의 색, 침묵의 색 ――

그것은 팔레트에 있는 것이 아니라, 마음에 깃든 색이었다.

나는 마침내 이해했다.

진정한 그림은 물감으로 그려지는 것이 아니라, 이야기로 창조된다.

가장 아름다운 색은,

말로 표현할 수 없는 감정의 색이다.