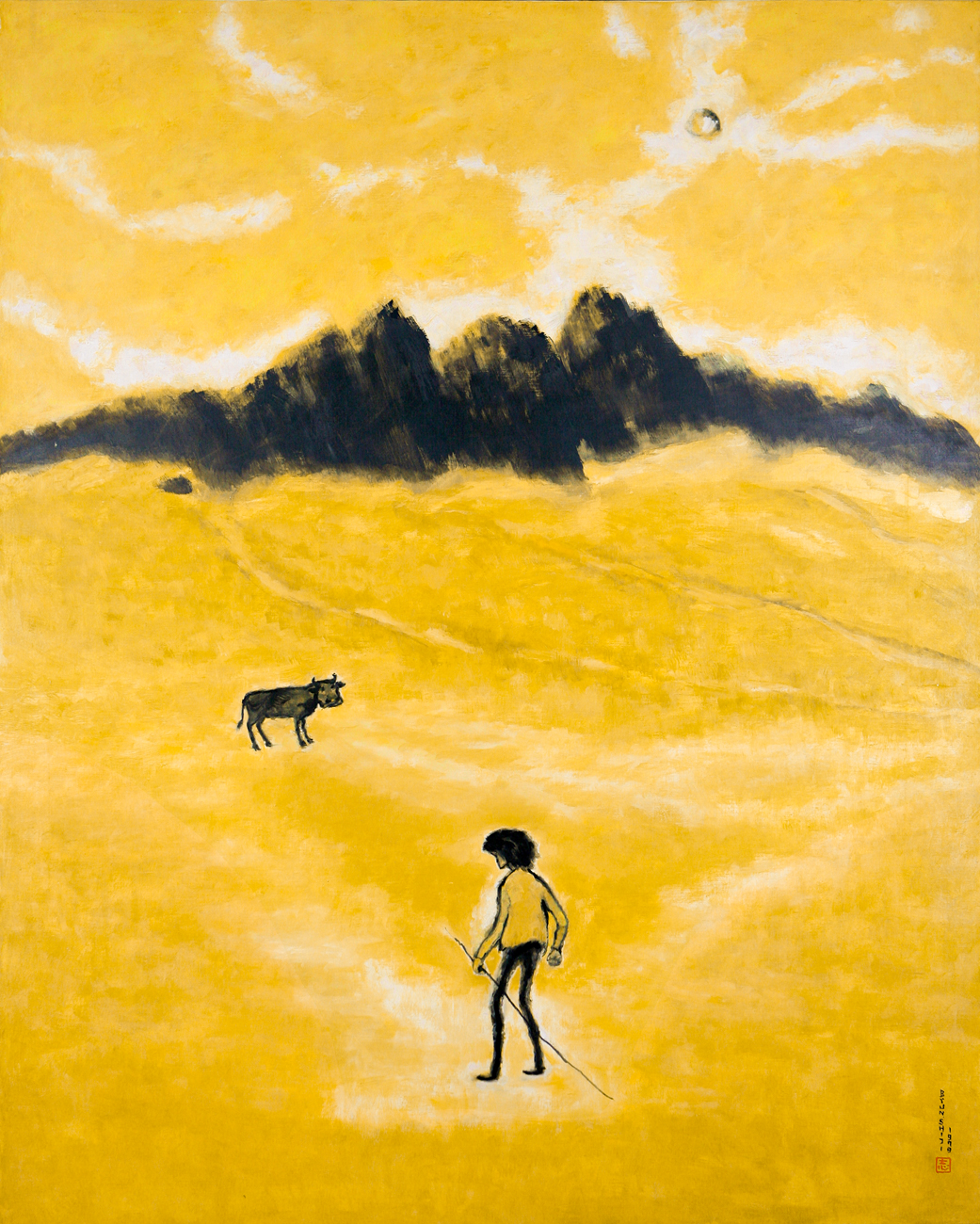

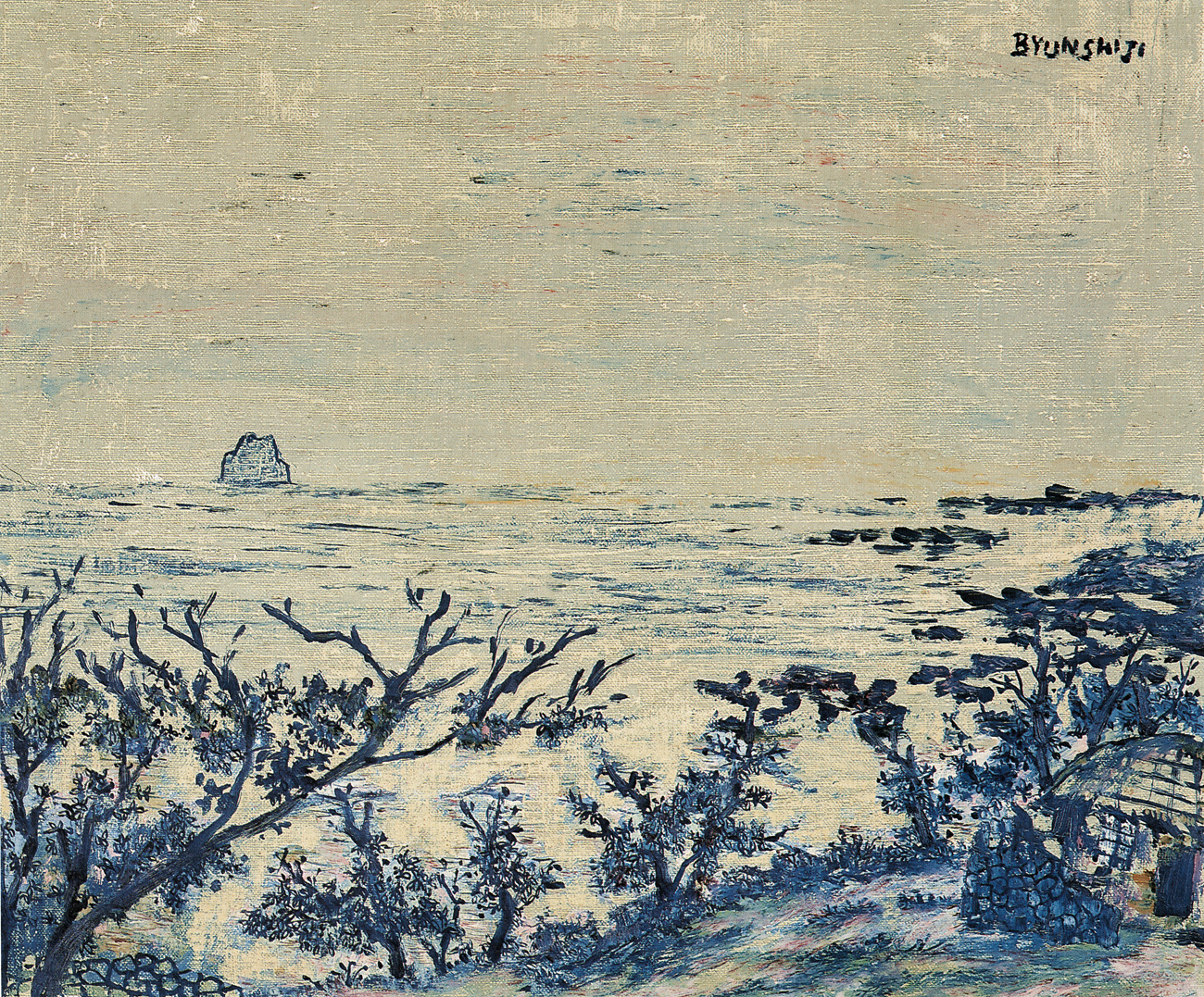

제주에 살면서, 나는 이 섬만의 특유한 숨결을 느끼기 시작했다.

섬의 땅과 바람, 바다와 하늘이 어우러져 이루는 고요한 균형 속에서 내가 존재하고 있음을 깨달았다.

풍토란 단순한 기후나 지형이 아니다.

천 년의 시간이 빚어낸 고유한 정신이다.

제주의 풍토는 화산의 격렬함과 바다의 포용력, 바람의 자유와 돌의 단단함이 뒤엉켜 있는 복합적인 성격을 지니고 있었다.

서울에서는 풍토를 느끼기 어려웠다.

너무 많은 것이 인공적으로 만들어져 있었고,

자연의 원초적 모습을 발견하기 힘들었다.

아스팔트와 콘크리트로 덮인 땅 위에서는 흙의 숨결을 느낄 수 없었다.

그러나 제주는 달랐다.

발을 내딛는 순간부터 대지의 숨결이 발바닥을 타고 전신에 스며들었다.

현무암으로 이루어진 땅은 거칠었지만, 따뜻했다.

화산의 기억을 간직한 돌들은 여전히 지구 깊은 곳의 에너지를 품고 있었다.

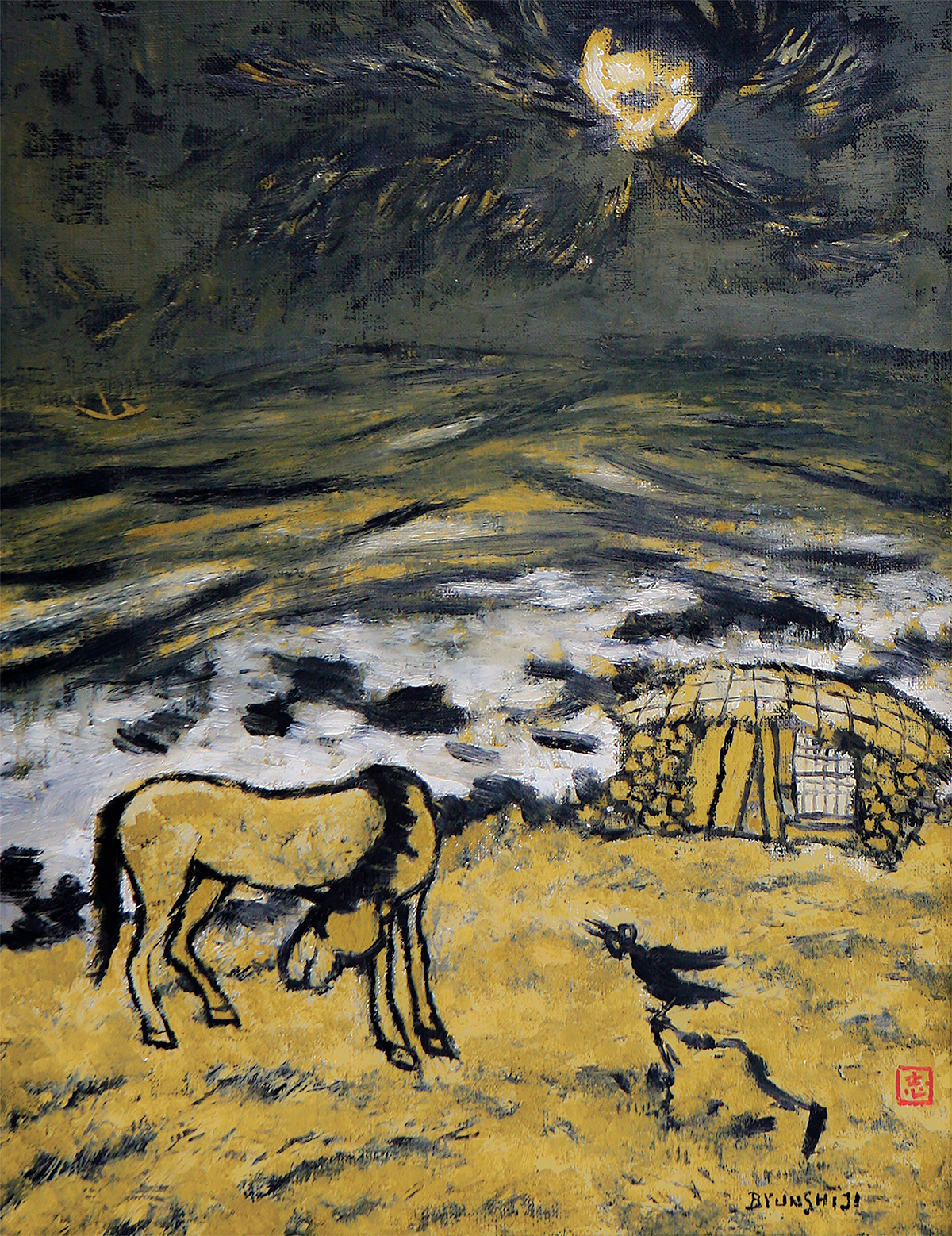

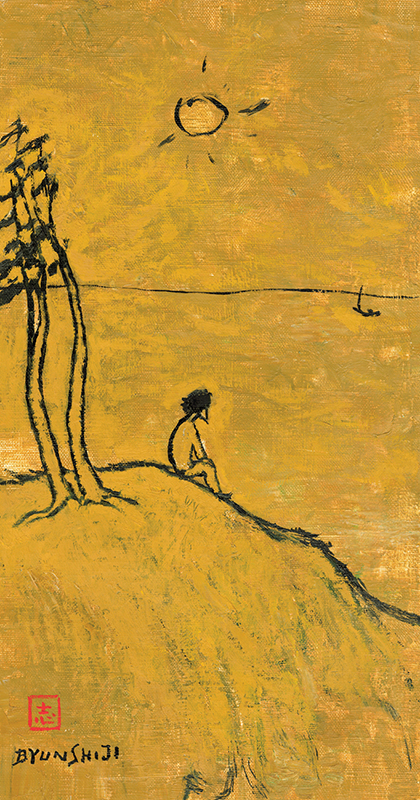

어느 날, 오름 정상에 앉아 바람을 맞이했다.

바람은 나를 부드럽게 안아주면서 동시에 힘있게 밀어냈다.

그 바람 속에서, 나는 제주의 대지의 숨결을 느꼈다.

대지에서 피어오르는 따뜻한 기운이

바다에서 불어온 짭조름한 바람과 섞여

섬의 호흡을 만들어내고 있었다.

그 호흡은 곧 생명의 리듬이었다.

들이쉬고 내쉬는 숨결, 오르고 내리는 물결, 밀려왔다가 물러가는 파도—

영원의 순환이 이어지고 있었다.

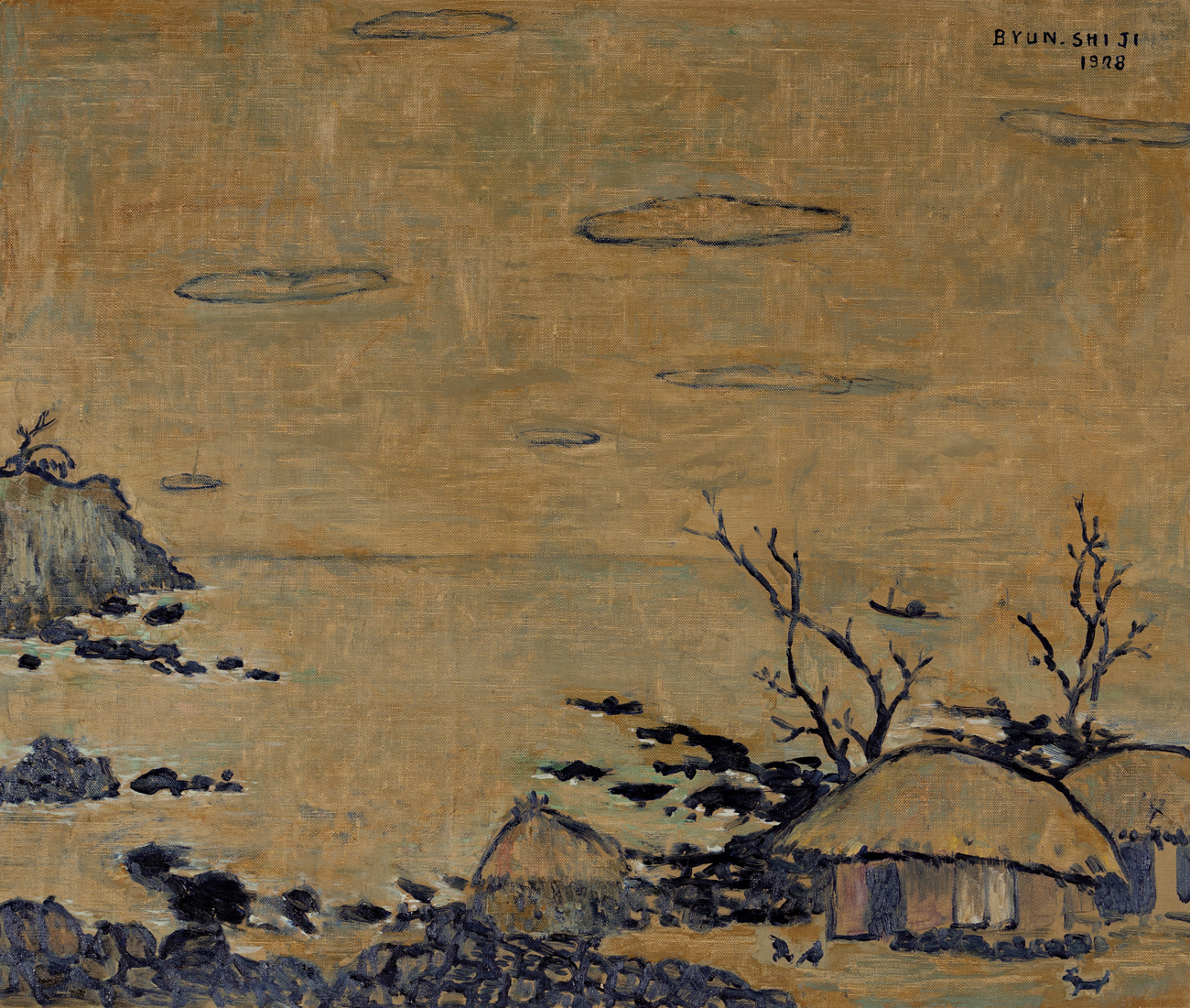

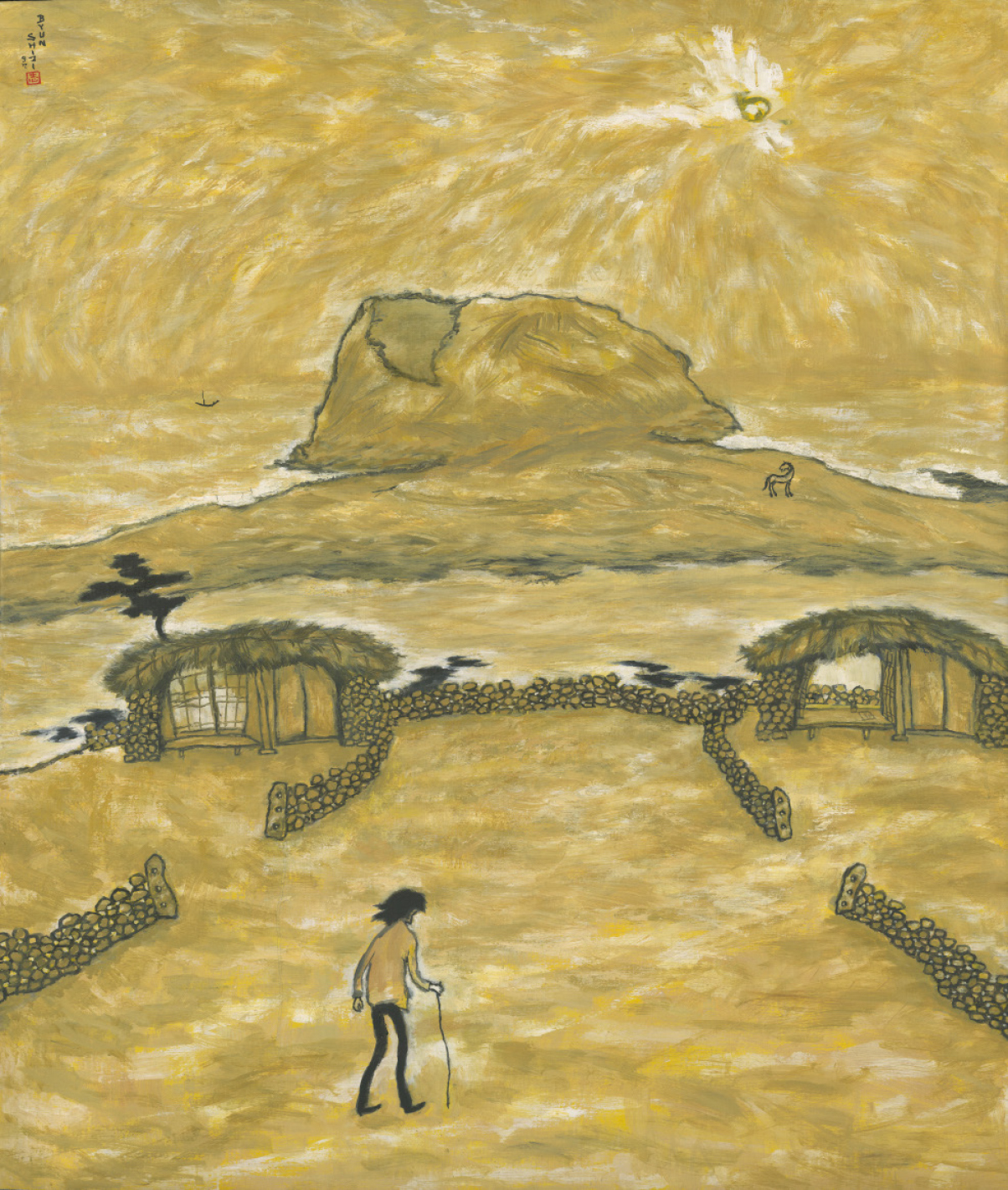

돌담길을 걸을 때면, 제주의 역사가 손끝에 닿는 듯했다.

무수한 사람들의 손으로 쌓아 올린 돌담은

거친 바람과 파도에도 무너지지 않고 굳건히 서 있었다.

그 돌담을 화폭에 옮길 때마다, 나는 섬의 깊은 역사를 함께 기록하려 했다.

돌 하나하나에도 저마다의 역사가 있었다.

어떤 돌은 바다에서 굴러왔고,

어떤 돌은 산에서 떨어졌으며,

어떤 돌은 화산이 뿜어낸 것이었다.

그 모든 돌들이 모여 하나의 담을 이루고,

하나의 이야기를 창조하고 있었다.

풍토는 사람 또한 빚어내고 있었다.

제주 사람들의 완고한 기질과 넓은 마음은

이 섬의 풍토가 길러낸 것이었다.

거센 바람과 파도에 맞서며 견딘 강인함,

넓은 바다와 높은 하늘을 바라보며 키운 포용력—

그것이 그들의 성격이 되었다.

해녀들의 용기, 농부들의 끈기, 어부들의 인내—

모두가 이 섬의 풍토가 길러낸 덕성이었다.

제주에서 나는 깨달았다.

인간이 환경을 만들지만, 환경 또한 인간을 만든다는 것을.

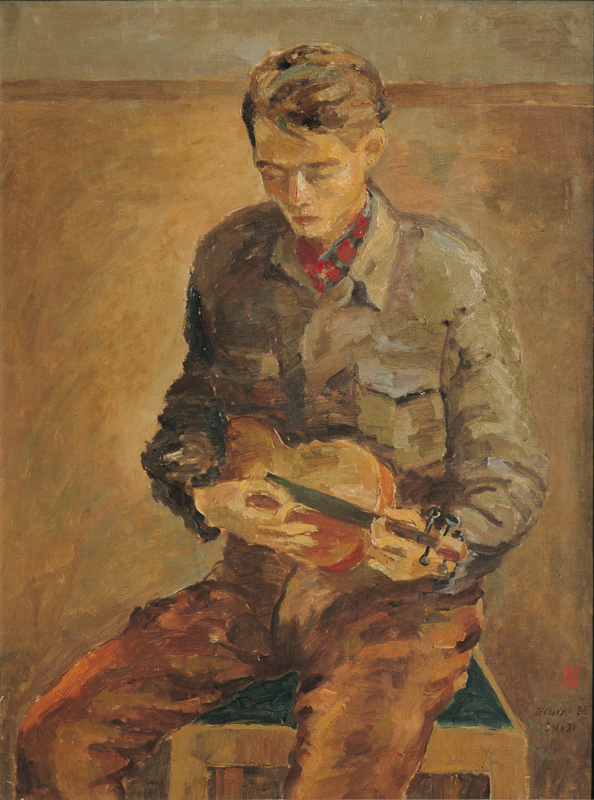

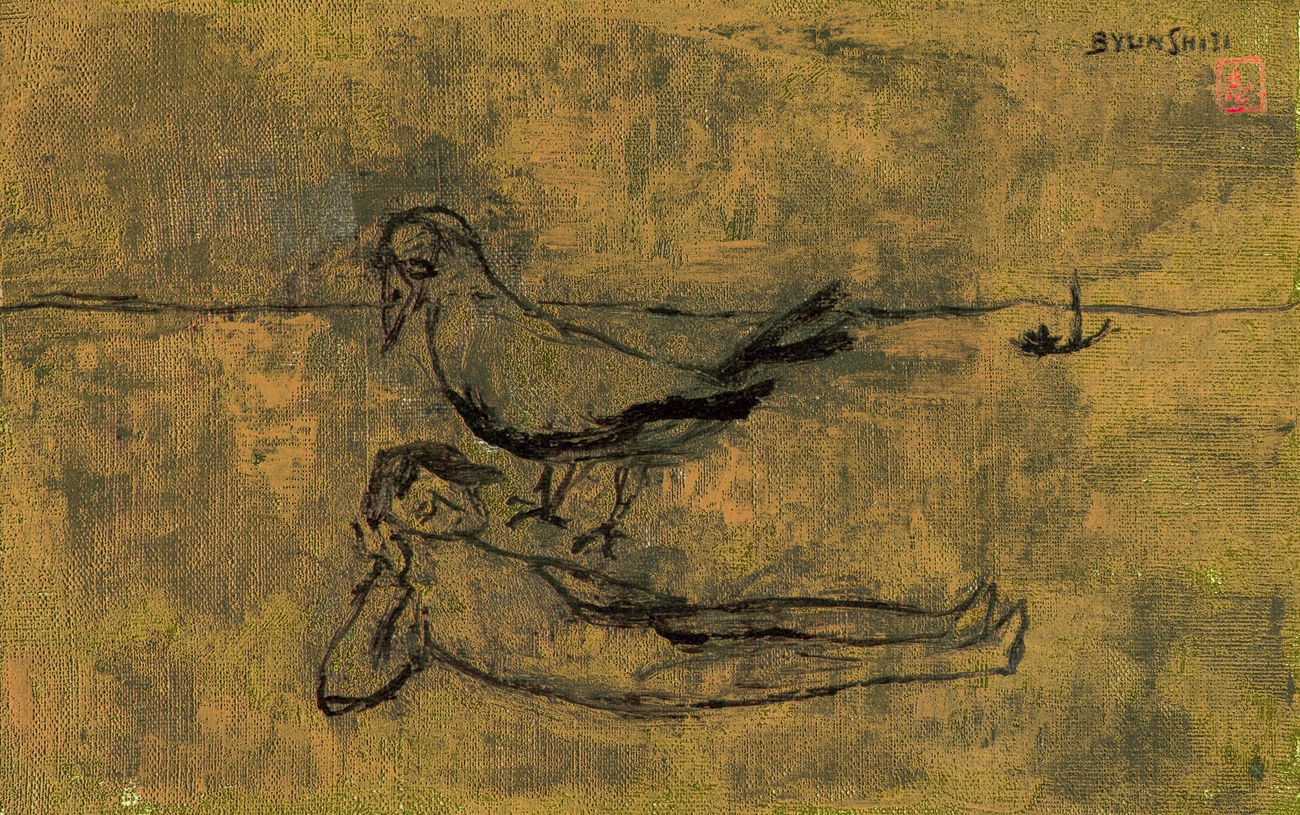

풍토는 나의 그림 속에서도 숨 쉬고 있었다.

내가 표현한 것은 단순한 풍경이 아니라,

그 안에 흐르는 호흡 그 자체였다.

흙과 바람, 돌과 물—

그 모든 것이 융합해 빚어낸 섬의 에너지를

나는 천천히 화폭에 담아냈다.

그림을 그리며, 나는 풍토와의 일체화를 경험했다.

나의 필치는 바람의 흐름을 따르고,

나의 색채는 흙의 질감을 닮았으며,

나의 선은 돌담의 곡선을 닮아갔다.

나는 더 이상 외부의 관찰자가 아니라,

풍토 그 자체의 일부가 되었다.

지금, 제주의 풍토를 그리면서 나는 나 자신을 발견하고 있다.

그림 속에서 나와 자연은 서로의 숨결을 나누고,

그렇게 완성된 작품은 곧 나의 일부가 되며,

이 섬의 숨결이 된다.

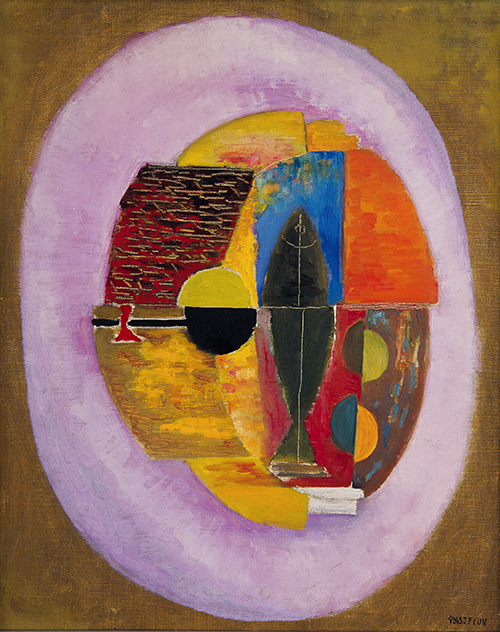

풍토는 시간을 담는 그릇이었다.

과거와 현재와 미래—

그 모든 것이 그 안에 공존하고 있었다.

나는 그 시간의 흐름을 화폭에 담으려 했다.

영원히 변치 않는 것과 끊임없이 변하는 것이 만나는 지점에서.