제주에서 살아가며, 나는 자연과 깊이 대화하는 법을 배웠다.

나무와 바다, 바람과 바위—

그 모든 것이 내게 말을 걸어왔다.

나는 날마다 걸음을 멈추고,

귀 기울이며 그들의 이야기를 들었다.

서울에서 자연은 그저 배경이었다.

그림의 소재로는 쓸모가 있어도,

대화의 상대는 아니었다.

나는 자연을 보고, 관찰하고, 모사했을 뿐이다.

주체는 나였고, 자연은 객체였다.

그림을 그린다는 것은 자연을 정복하는 일이었다.

그러나 제주에서 자연은 동반자가 되었다.

나와 자연 사이에는 위계가 아닌 수평의 관계가 세워졌다.

나는 자연을 지배하려 하지 않았고,

자연 또한 나를 거부하지 않았다.

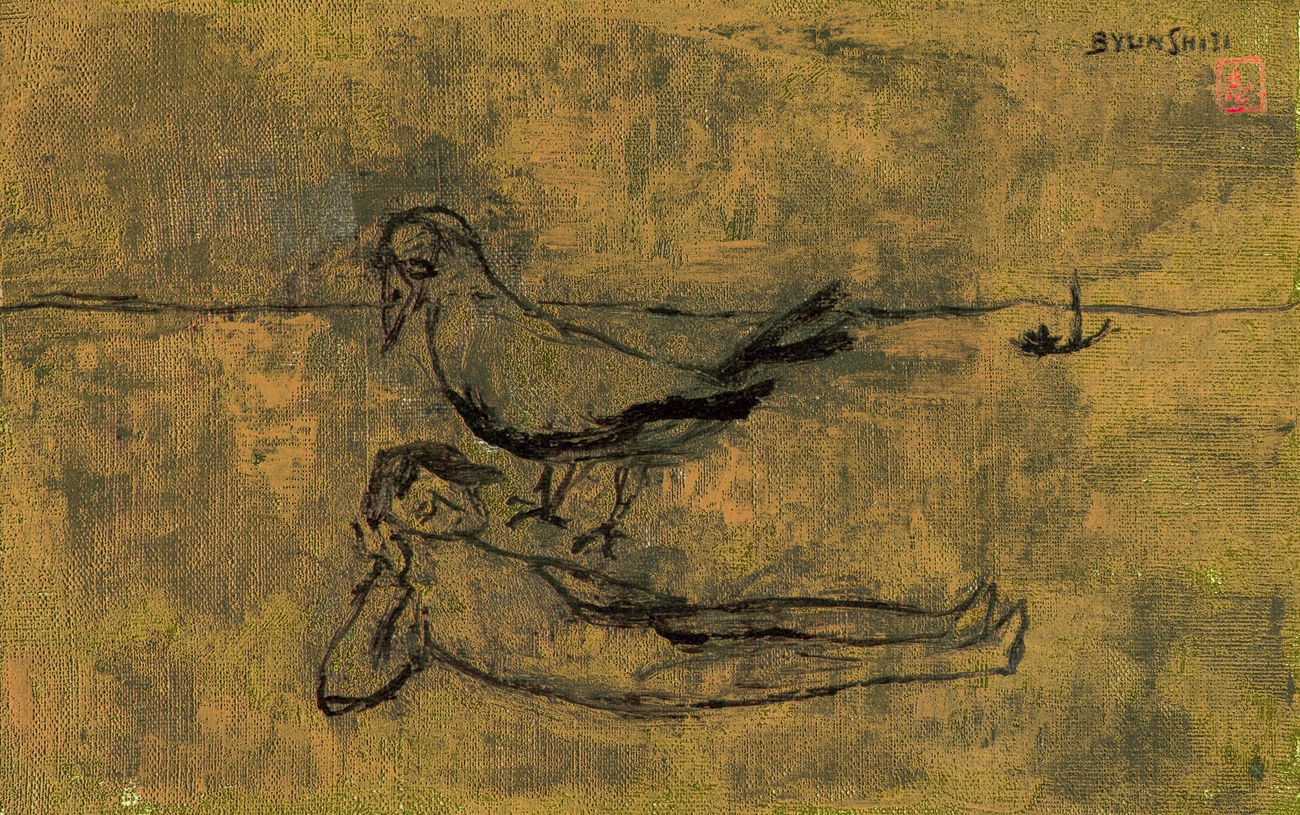

어느 아침, 바닷가를 걷다가 작은 새의 울음을 들었다.

그 소리가 조용히 내 마음에 스며들었고,

그 순간 나는 붓을 들었다.

붓은 느릿하게 움직이며,

마치 자연이 건넨 말을 번역하듯 움직였다.

새의 노래는 내 손을 거쳐 선과 색이 되었다.

높은 음은 가느다란 선으로,

낮은 음은 굵은 선으로 표현되었다.

빠른 멜로디는 역동적인 필치로,

느린 멜로디는 부드러운 터치로 나타났다.

그날 아침의 공기와 새소리는

모든 색과 선 안에 완벽히 담겨 있었다.

이것은 모방이 아니라, 번역이었다.

자연의 언어를 인간의 언어로 옮기는 일이었다.

자연은 말없이 수많은 이야기를 내게 전했다.

가지 끝에 흔들리는 한 장의 잎,

천천히 움직이는 파도의 리듬,

비 오는 날 젖은 흙의 냄새——

그 모든 것이 내 마음을 열고 감정을 일깨웠다.

나는 그들과 대화하듯 천천히 그렸다.

서두르지 않고, 기다렸다.

자연이 내게 말을 걸 때까지,

그리고 내가 그 말을 이해할 수 있을 때까지,

인내하며 기다렸다.

그 대화는 일방적이지 않았다.

내가 자연의 이야기를 들을수록,

자연 또한 내 그림을 지켜보는 듯했다.

바람이 내 캔버스를 스치고,

태양이 물감을 말려주고,

새들이 내 작업을 지켜보고 있었다.

때때로 나는 자연 앞에서 붓을 내려놓았다.

그리지 않고, 그저 바라보고 느끼는 것만으로 충분했다.

그 순간 나는 자연의 일부가 되었고,

내 영혼은 고요히 자연과 섞여들었다.

그 침묵 속에서

나는 예술의 가장 진실한 본질을 발견했다.

자연을 모방하는 것이 아니라,

자연과 하나 되는 것.

자연을 그리는 것이 아니라,

자연이 되는 것.

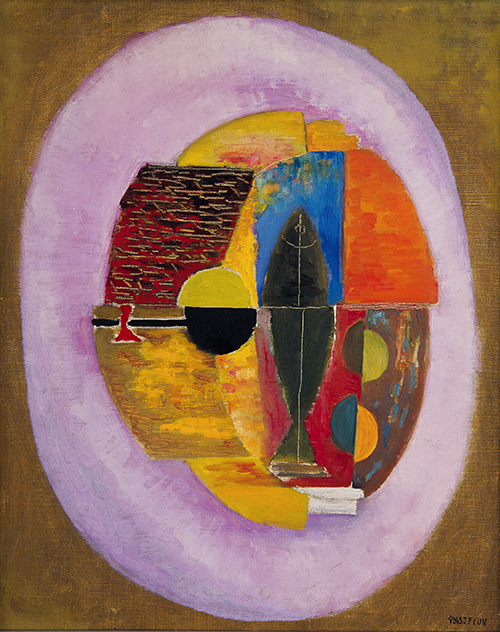

계절이 바뀔 때마다

자연은 또 다른 이야기를 들려주었다.

봄의 새싹은 희망의 초록으로,

여름의 태양은 열정의 주황으로,

가을의 낙엽은 성숙의 갈색으로,

겨울의 바람은 정화의 흰색으로

내 그림 속에 스며들었다.

지금 나는 자연과의 대화 속에서 그린다.

자연이 가르쳐준 것을 화폭에 담으며,

나는 매 순간 자연과 내가 하나로 이어져 있음을 느낀다.

그렇게 완성된 그림은 더 이상 단순한 작품이 아니다.

자연과 내가 함께 창조한, 살아 숨쉬는 존재가 된다.

자연과의 대화는 내게 겸손을 가르쳐주었다.

인간은 자연의 주인이 아니라,

자연의 일부라는 것.

우리는 자연에서 와서,

결국 자연으로 돌아간다는 것을.