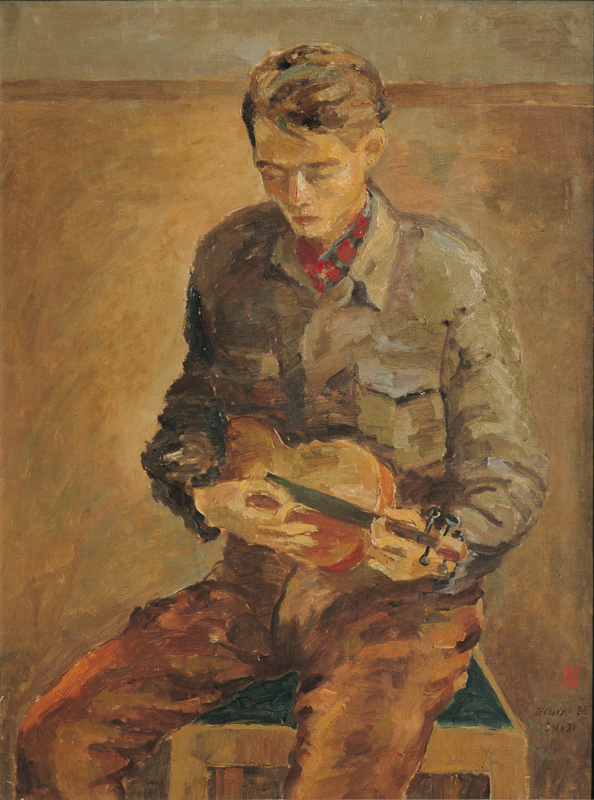

오랜 세월 그림과 함께 살아오며,

나는 언제나 시대의 얼굴을 화폭에 담으려 했다.

그림은 단순한 표현이 아니라,

내가 살아가는 시대의 숨결과 변화를 읽고 이해하는 방식이었다.

도쿄와 서울에서 시대를 읽는다는 것은

대체로 유행을 따르는 것을 의미했다.

유행하는 기법, 인기 있는 소재,

주목을 끄는 기술을 빠르게 익히고 적용하는 것이

곧 시대 정신을 반영하는 일이라 믿었다.

그러나 시대의 진짜 초상은

그런 표면적 유행이 아니라,

깊은 층위의 진실속에 있었다.

화려한 네온사인 뒤에 숨은 고독,

급격한 발전의 이면에 감춰진 상실감,

물질적 풍요 속의 정신적 빈곤—

그것이야말로 우리가 사는 시대의 진짜 얼굴이었다.

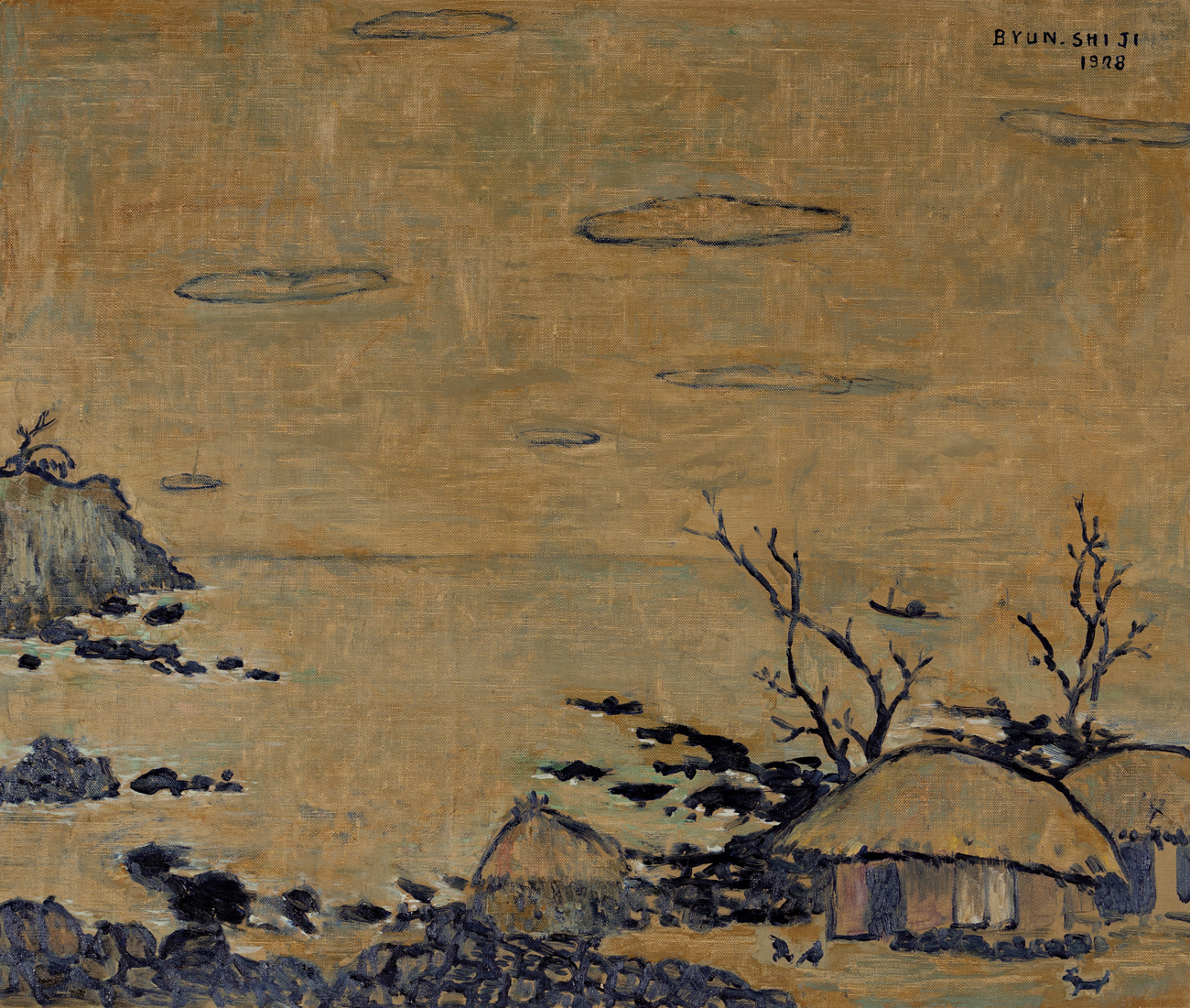

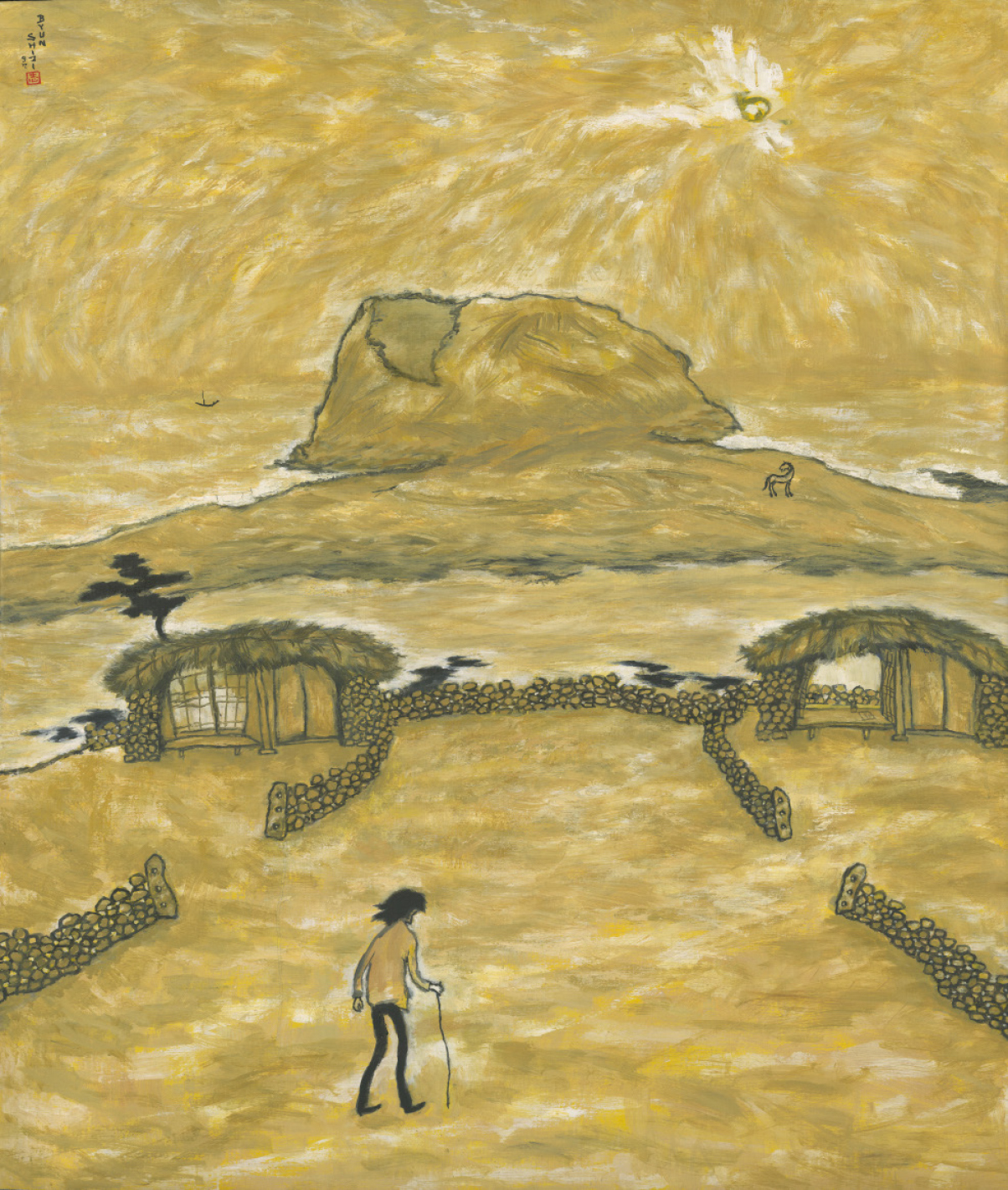

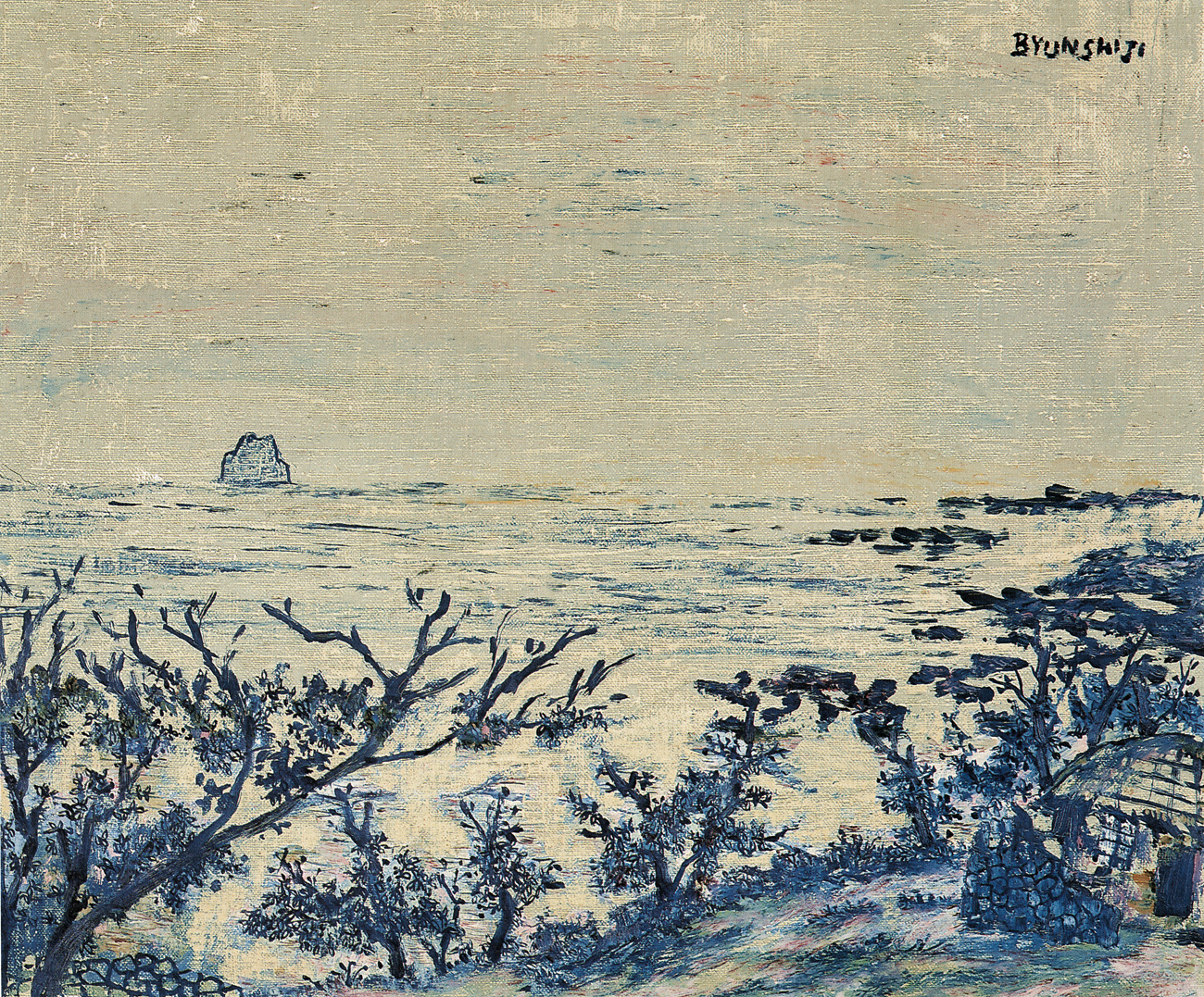

제주에서 보낸 세월 동안,

나는 그곳 사람들의 삶 속에서

시대의 미묘한 변화를 느꼈다.

거센 바람과 함께 살아가는 해녀들의 고집스러운 모습,

무거운 일상 속에서 묵묵히 땅을 가는 농부의 손—

그 모든 것이 시대의 거울이었다.

그들의 삶에는

빠르게 변하는 세상에 대한 적응과 저항이 동시에 담겨 있었다.

전통을 지키려는 의지와

변화를 받아들일 수밖에 없는 현실 사이의 갈등—

그것이야말로 우리의 시대 초상이었다.

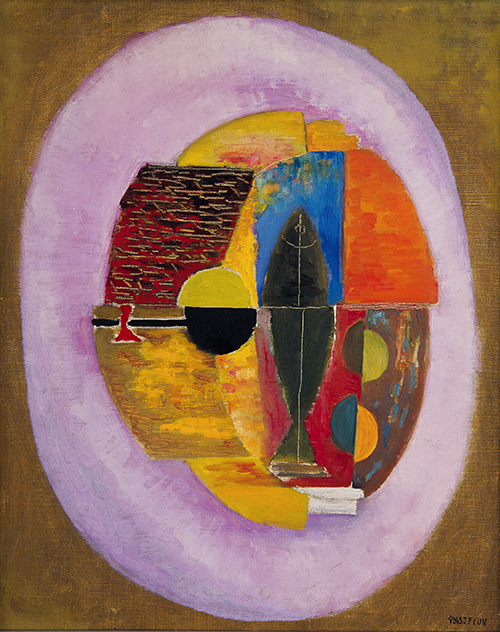

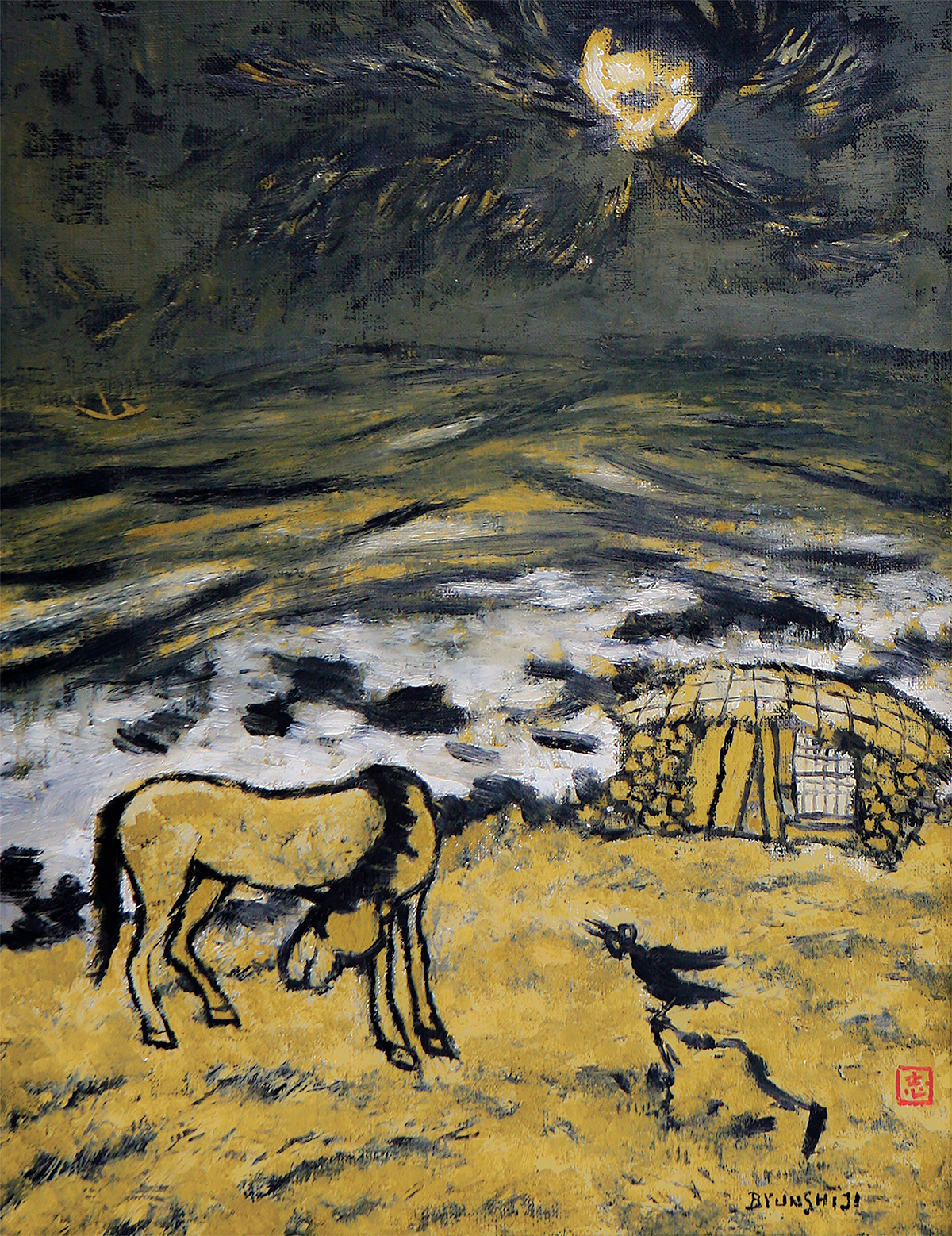

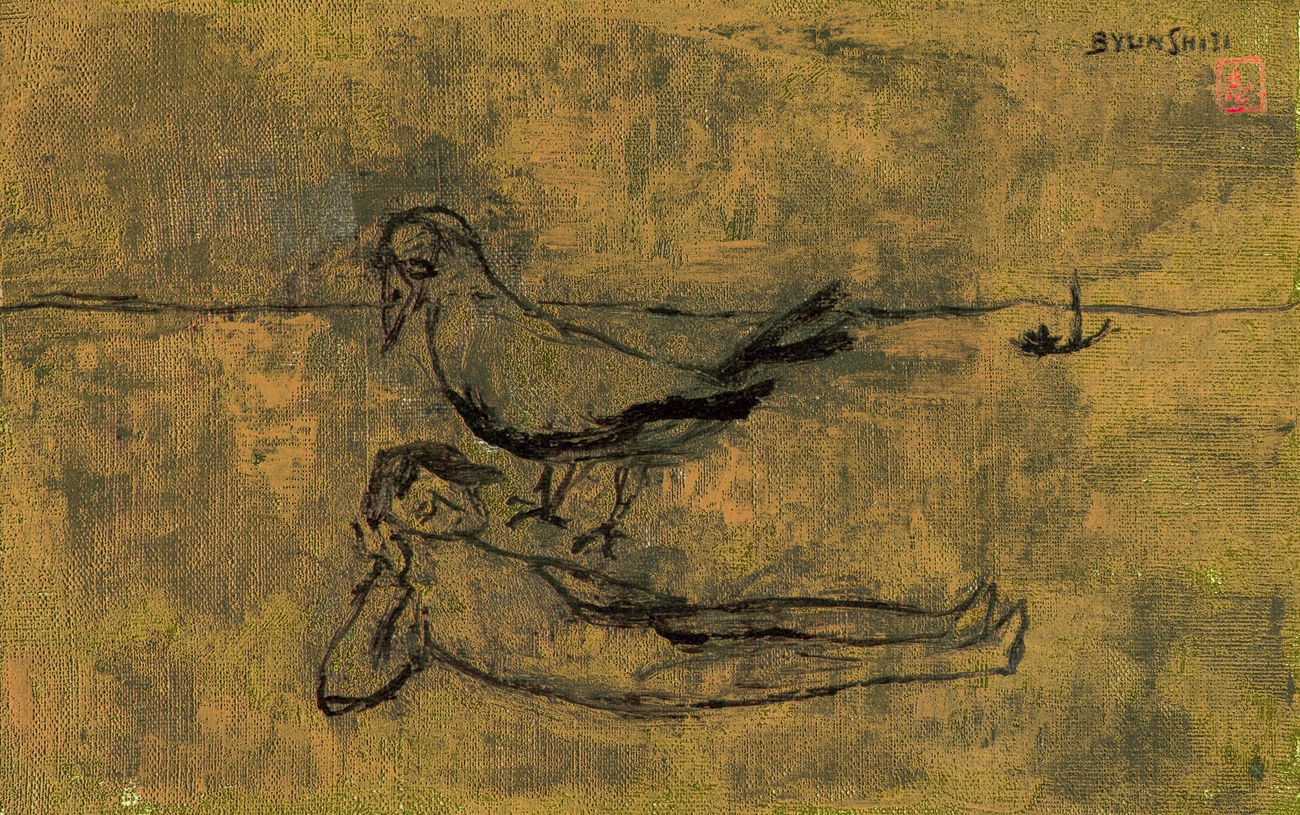

어느 날, 〈검은 바다〉라는 그림을 그리면서

나는 내내 울고 있었다.

먹을 흘릴 때마다,

화폭에 스며든 말 없는 슬픔과 희생이

그대로 내 가슴에 전해졌다.

그 검은 바다는 단순한 자연이 아니었다.

역사의 고통이 스며든 바다,

수많은 사람의 눈물이 섞인 바다,

침묵 속에 감춰진 진실이 잠든 바다.

나는 그 모든 것을 한 장의 그림에 담고자 했다.

그날 나는 선명하게 깨달았다—

예술이란 시대의 고통을 대변하고 기록하는 일임을.

화가는 단순히 아름다움을 그리는 사람이 아니라,

시대의 증인이어야 한다.

보이는 것만이 아니라,

보이지 않는 것까지그려내야 한다.

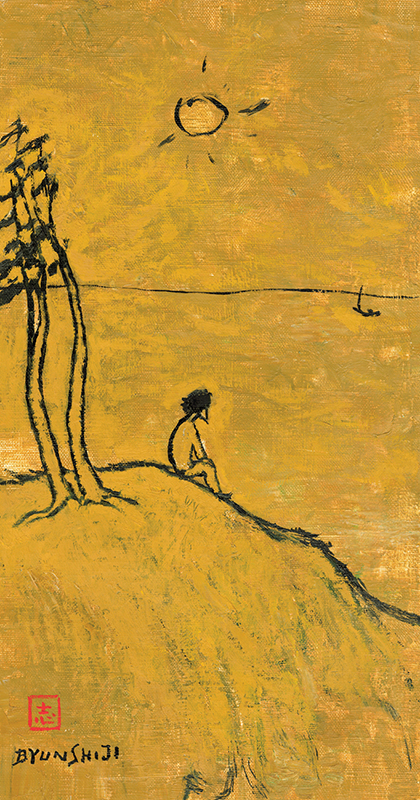

나는 자주 자문했다—

화가는 시대의 거울인가, 아니면 시대의 등불인가?

시간이 흐른 뒤 깨달았다—

화가는 동시에 거울이자 등불이어야 한다.

현실을 비추고, 미래를 밝히는 존재로.

아마 둘 다일 것이다.

나는 화폭 위에 시대의 '명암(明暗)'을 함께 기록했다.

밝고 화려한 순간뿐 아니라,

어둡고 고통스러운 순간까지도.

역사는 승자만의 것이 아니며,

모든 사람의 것이기 때문이다.

시대를 그린다는 것은

객관적 기록이 아니라 주관적 해석이었다.

같은 시대를 살아도,

사람마다 다른 시간을 경험한다.

나는 내가 본 시대,

내가 느낀 시대를 그렸다.

그것이 나의 한계이자, 동시에 나의 고유성이었다.

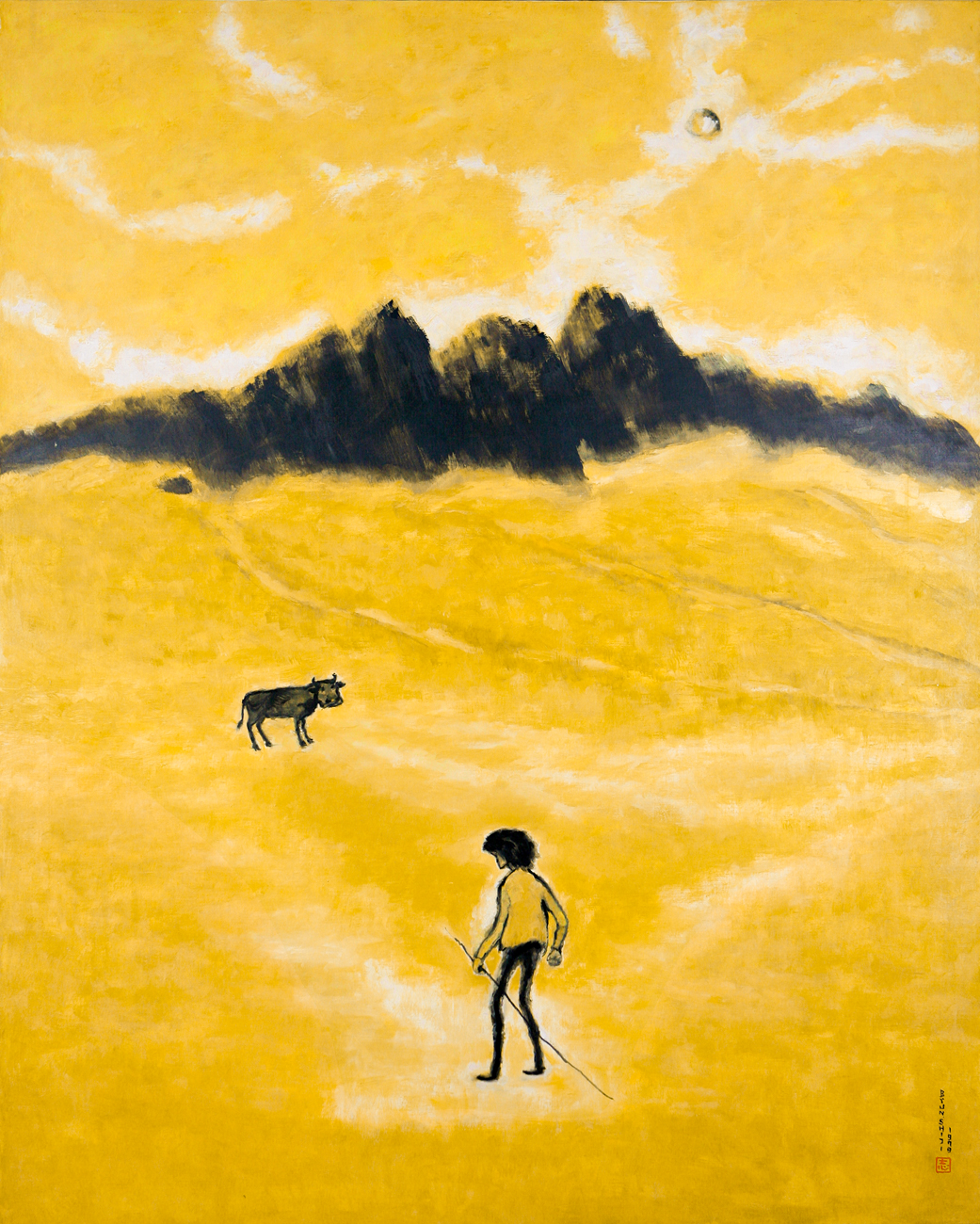

제주에서의 시간은

내게 시대를 보는 새로운 눈을 주었다.

중심이 아닌 주변에서,

도시가 아닌 섬에서 바라본 시대의 모습은

전혀 달랐다.

더 느리고, 더 깊고, 더 인간적이었다.

이제 나의 그림은 단순히 아름다움을 좇지 않는다.

내가 만난 시대,

내가 살아낸 현실,

그 속에서 버티며 살아가는 사람들의 이야기를 담는다.

그것이 내가 그림을 통해 세상에 남기고 싶은

진짜 시대의 초상이다.

시대는 흐르지만,

인간의 본질은 변하지 않는다.

그 불변의 본질을 담아내는 것—

그것이야말로 참된 시대의 초상이다.