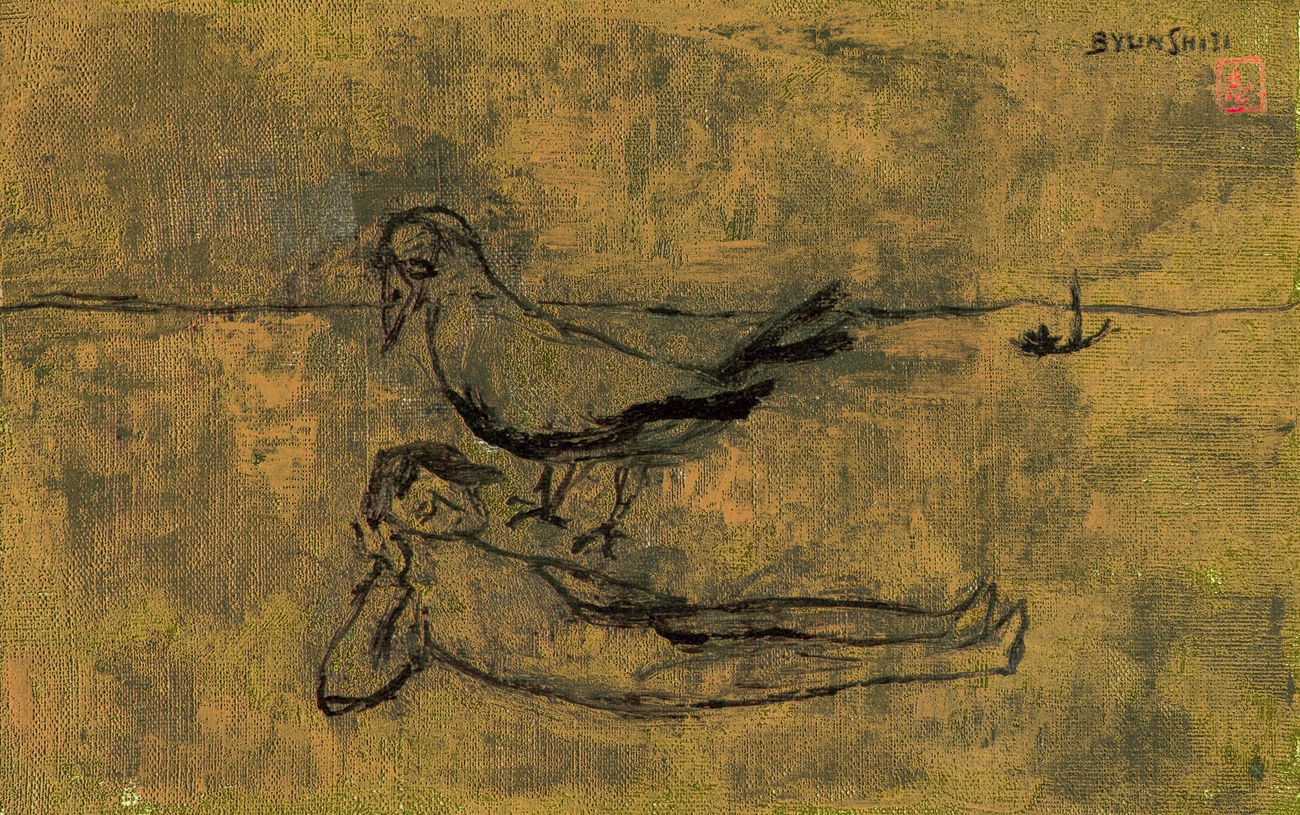

제주의 골목길을 걷다 보면, 나는 종종 걸음을 멈추곤 했다.

그곳에는 도시의 화려함 대신, 소박하고 조용한 삶의 흔적이 있었다.

시장 한켠에서 고무장화를 고르는 할머니,

노을 진 밭에서 땀을 닦는 농부,

바다에서 돌아온 해녀의 조용한 미소—

그 모든 것이 내게는 하나의 아름다운 풍경이었다.

서울에서는 그림의 소재가 늘 화려한 경치나 유명한 장소였다.

주목을 끄는 것이 우선되었다.

서민의 삶은 "보기 좋지 않다", "예술이 될 수 없다"고 여겨졌다.

하지만 제주에서 만난 서민들의 모습은 달랐다.

그들의 얼굴과 몸짓에는 꾸밈 없는 진실이 담겨 있었다.

연출도 없고, 계산도 없이,

다만 삶의 무게와 시간이 새긴 주름이 깊게 각인되어 있을 뿐이었다.

그들은 부유하지 않았지만 진실했다.

유명하지 않았지만 존재감이 있었다.

화려하지 않았지만 아름다움이 있었다.

그 아름다움은 겉모습이 아니라,

삶을 통해 얻은 지혜와 인내의 내면적 아름다움이었다.

그들의 모습을 화폭에 옮길 때마다 나는 스스로에게 묻곤 했다.

과연 나는 얼마나 진실되게 살고 있는가?

내 그림에는 얼마나 삶의 진리가 담겨 있는가?

그들의 삶은 나에게 거울이 되었다.

어느 날, 바닷가에서 우연히 마주친 노인의 얼굴은

나에게 하나의 풍경이었다.

태양에 그을리고, 바람에 마른 그 얼굴에는

삶이라는 거대한 산맥이 펼쳐져 있었다.

그 눈동자 안에서 나는

오래된 바다의 깊이를 보았고,

그 주름 사이에서

제주의 돌담과 바람의 흔적을 읽었다.

한 사람의 얼굴이 곧 지도였다.

살아온 세월의 지도,

견뎌온 고난의 지도,

쌓아온 지혜의 지도.

그 손은 거칠었지만 따뜻했다.

평생을 바다와 밭에서 일해온 손.

그 손에는 셀 수 없이 많은 이야기가 새겨져 있었다.

성공이나 실패라는 잣대로는 재단할 수 없는,

그저 정직하게 살아온 시간의 이야기가.

서민의 삶을 통해, 나는 나 자신을 되돌아보게되었다.

그들의 일상의 순간,

말없이 견디며 살아온 시간 속에서

나는 인생의 진정한 가치를 발견했다.

그 안에는 명예나 부보다 더 중요한 무언가가 있었다.

그들의 삶을 있는 그대로 그려낸다는 것은

단순히 그림을 그리는 행위가 아니라,

나 자신이 더욱 정직하게 살아가는 방법이기도 했다.

그들을 그리는 일은

곧 삶의 진정한 의미를 배우는 일이었다.

그들은 가진 것이 많지 않았지만,

잃을 것도 많지 않았다.

그래서 그들은 더 자유로웠다.

남의 시선을 그리 신경 쓰지 않고,

자신만의 리듬으로 살아갔다.

나는 그 자유로움이 부러웠다.

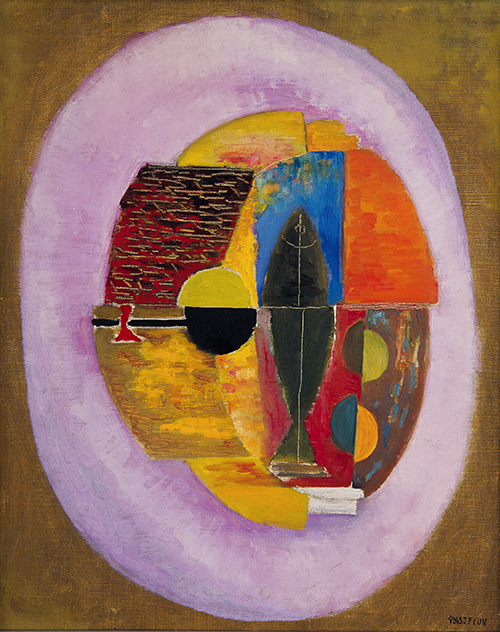

이제 내 화폭에는

특별한 인물이나 화려한 장면이 아니라,

보통 사람들의 생활, 서민적인 풍경이 담겨 있다.

이것이야말로 내가 평생 추구해야 할

진정한 예술의 길이었다.

서민의 풍경을 그리면서

나는 진짜 민주주의를 배웠다.

모든 사람의 삶이 동등하게 소중하고,

모든 얼굴이 동등하게 아름답다는 것.

예술은 특권 계층의 전유물이 아니라,

모든 이들의 공동 자산이라는 것.

화려한 것보다 소박한 것이 더 깊은 감동을 주고,

웅대한 것보다 일상적인 것이 더 오래 남는다는 것을—

나는 그것을 제주의 서민들에게서 배웠다.