도쿄의 화실 ‘파르테논’의 벽에는 거장들의 복제화가 살아 숨 쉬고 있었다.

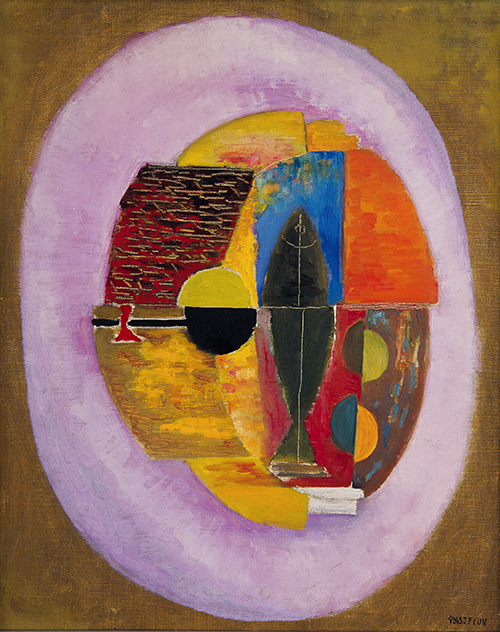

팔레트 위에서는 매일 새로운 무지개가 태어났고, 카드뮴 옐로의 따스함, 울트라마린의 깊이, 카민의 열정이 뒤섞이며 소용돌이쳤다.

나는 이 물감들과 대화하듯, 그 빛을 좇으며 매일같이 그림을 그렸다.

고흐의 해바라기에서 눈부시게 쏟아지는 빛, 모네의 수련 위로 반짝이는 빛, 피카소의 왜곡된 형체에서 뿜어져 나오는 강렬한 빛을.

그 빛들은 마치 거대한 폭포처럼 내 영혼 위로 쏟아졌다.

밤을 새워 화집을 넘기며, 붓질 하나하나를 흉내 내려 애썼다.

인상파의 순간 포착, 표현주의의 내면의 외침, 입체파의 시각 혁명 -- 모든 것이 나를 사로잡았다.

“오늘은 고흐처럼…”

붓끝에서 소용돌이가 피어났고, 하늘은 물결쳤으며, 별들이 춤을 추었다.

그건 단지 모방에 지나지 않았지만, 화실에서 밤을 새워 그린 스케치는 거장들의 빛을 붙잡기 위한 고투의 흔적이었다.

나는 그들처럼 되고 싶었다. 그들이 도달한 그 높이에 나도 이르고 싶었다.

그러나 시간이 지날수록, 그 빛은 나를 눈멀게 했다.

너무 눈부신 빛은 오히려 시력을 잃게 한다.

나는 그들의 빛에 도취된 나머지, 나만의 색을 잃어버렸고,

빛 속에서 오히려 방향을 잃었다.

빛은 길을 비추기도 했지만, 동시에 내 본질을 가려버렸다.

나는 타인의 언어로 말하며, 정작 내 언어를 찾지 못한 채 방황하고 있었다.

화실 밖, 저녁노을이 지는 날.

서울의 회색빛 하늘을 가르며 스며든 붉은 빛을 바라보다가, 문득 깨달았다.

내가 구하고 있던 건, 그들의 빛이 아니라, 나 자신의 어둠이었다.

나는 제주행 비행기에 몸을 실었다.

가방 하나와 몇 장의 하얀 캔버스만을 챙긴 채.

비행기가 이륙하는 그 순간까지도, 그것이 도피인지, 새로운 시작인지 알 수 없었다.

서울의 도시는 여전히 찬란한 빛으로 가득했지만, 그 빛은 더 이상 영감이 아니라 소음처럼 느껴졌다.

더는 빛을 그리고 싶지 않았다.

빛이 만들어낸 그림자, 빛이 떠난 뒤 남겨진 고요, 빛이 닿지 않는 곳의 신비로움을 그리고 싶었다.

제주공항에 내려 처음 나를 맞은 것은, 빛이 아니라 바람이었다.

거센 바람이 온몸을 흔들었고, 낡은 빛을 쓸어내려 주었다.

제주의 바람은 투명하고 무형이며, 조용히 모든 것을 감싸 안았다.

서울의 빛이 직선적이었다면, 제주의 바람은 유동적이었다.

바람은 강요하지 않았다. 그저 스쳐 지나갔다.

처음엔 이 무형의 바람을 어떻게 그릴 수 있을지 막막했다.

물감이 바람을 담을 수 있을까?

붓이 그 흐름을 표현할 수 있을까?

하지만 바람 한 줄기 한 줄기마다, 내 마음속 혼란이 조금씩 정돈되는 것을 느꼈다.

바람은 치유였고, 정화였고, 새로운 시작이었다.

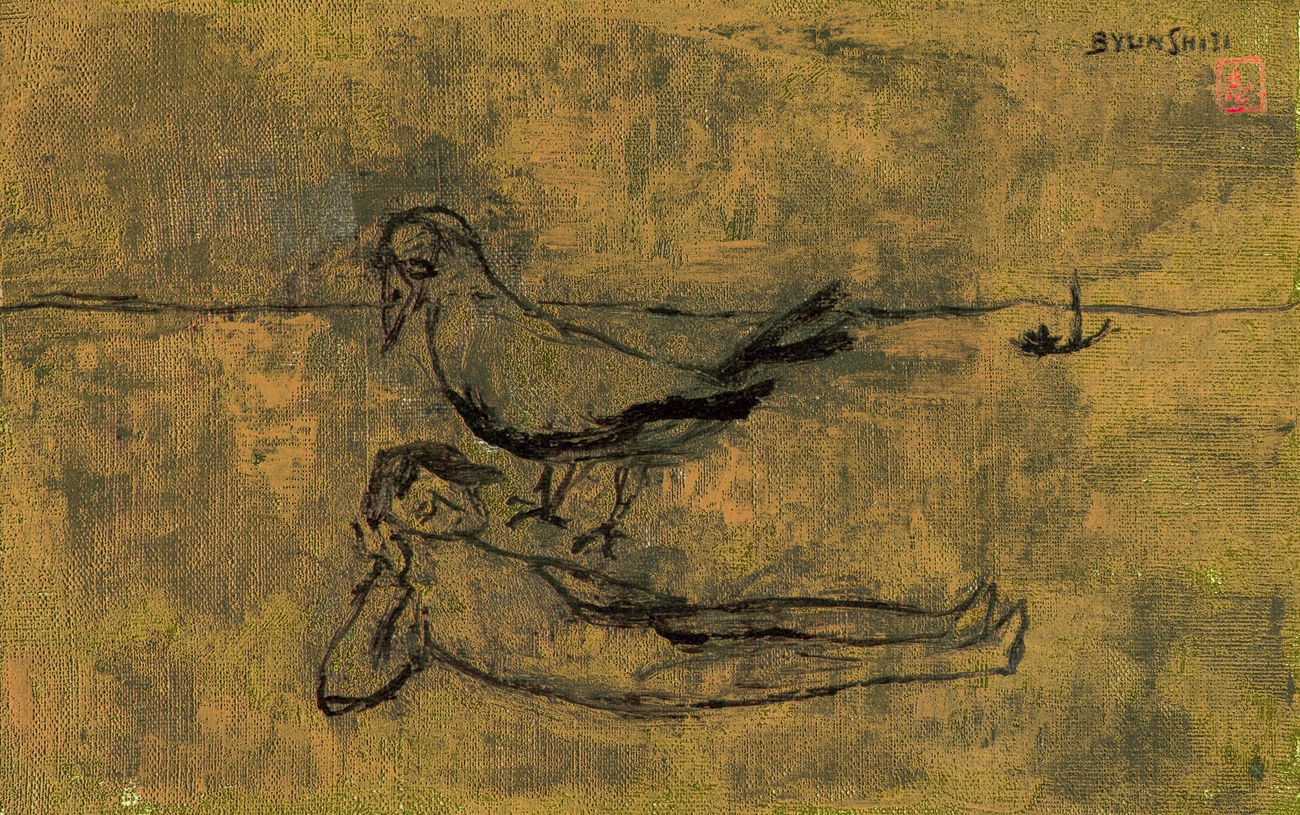

바람은 설명하지 않는다. 그냥 스쳐간다.

그 간결함 속에, 복잡함에 대한 답이 있었다.

나는 그동안 너무 많이 설명하고, 너무 많이 보여주려 했던 것이다.

바람은 아무것도 보여주지 않지만, 모든 것을 느끼게 했다.

그래서 나는 결심했다.

이제는 빛이 아닌 바람을 따른다고.

무엇을 그릴까 고민하지 않고, 바람이 이끄는 대로, 속삭이는 대로,

마음이 움직이는 대로 따라 그리기로 했다.

문지방을 넘듯, 나는 빛으로부터 떠나, 바람의 세계로 들어섰다.

그곳에서 나는 그림을 그리는 것이 아니라,

그림이 나를 그리게 할 수 있을 것 같은 예감이 들었다.