성스러움은 특별한 장소에만 깃드는 것이 아니다.

오히려, 가장 평범한 몸짓 속에 깃든다.

아침에 붓을 씻을 때 느껴지는 물의 차가움.

황토를 절구에 갈 때 들려오는 낮고 둔한 소리.

걸어놓은 커튼 섬유가 바람에 부딪혀 내는 미세한 속삭임.

찻잔 위로 피어오르는 김—

나는 그러한 사소한 의식들 속에서

매일 세상의 시작을 목격하고 있다.

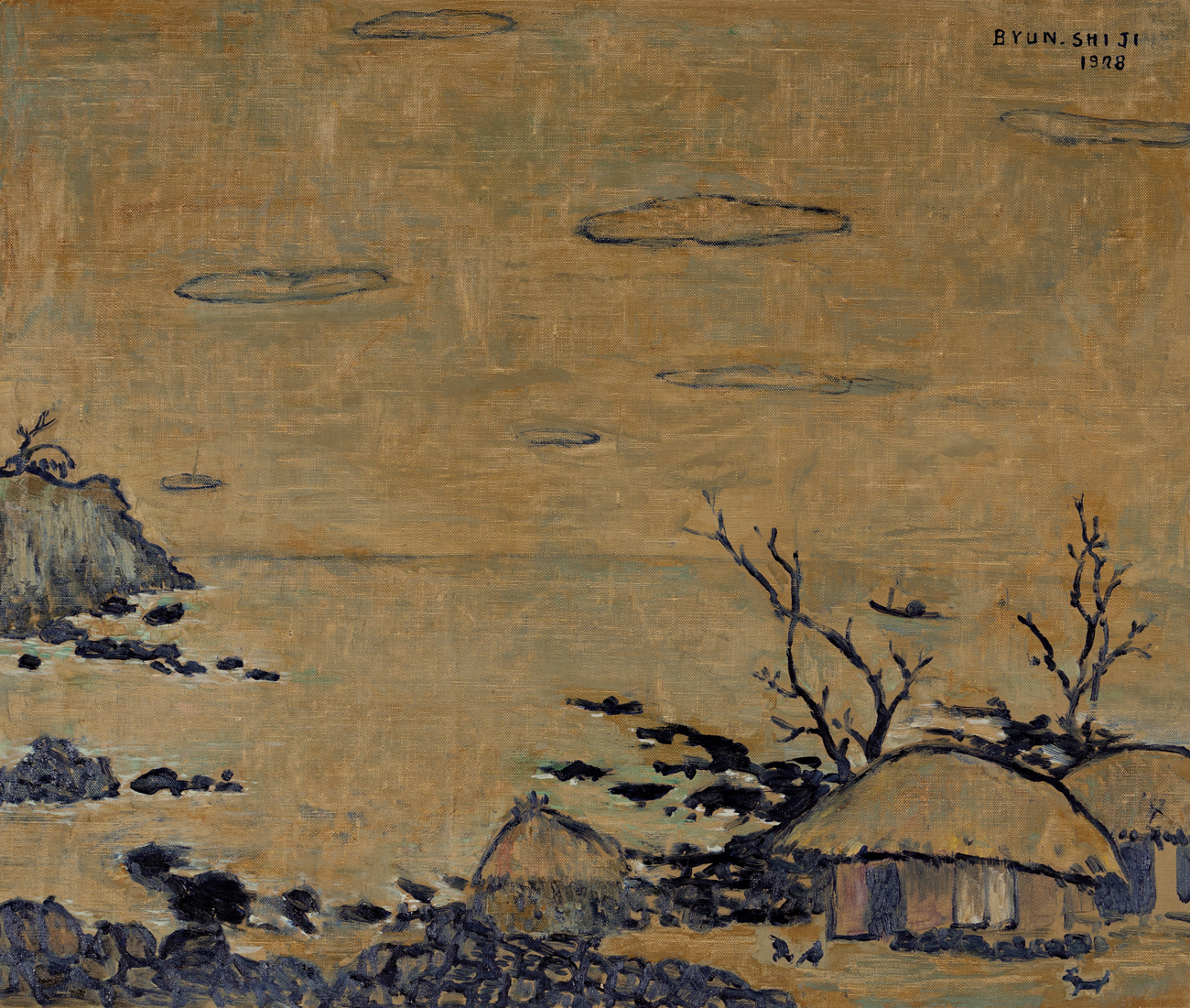

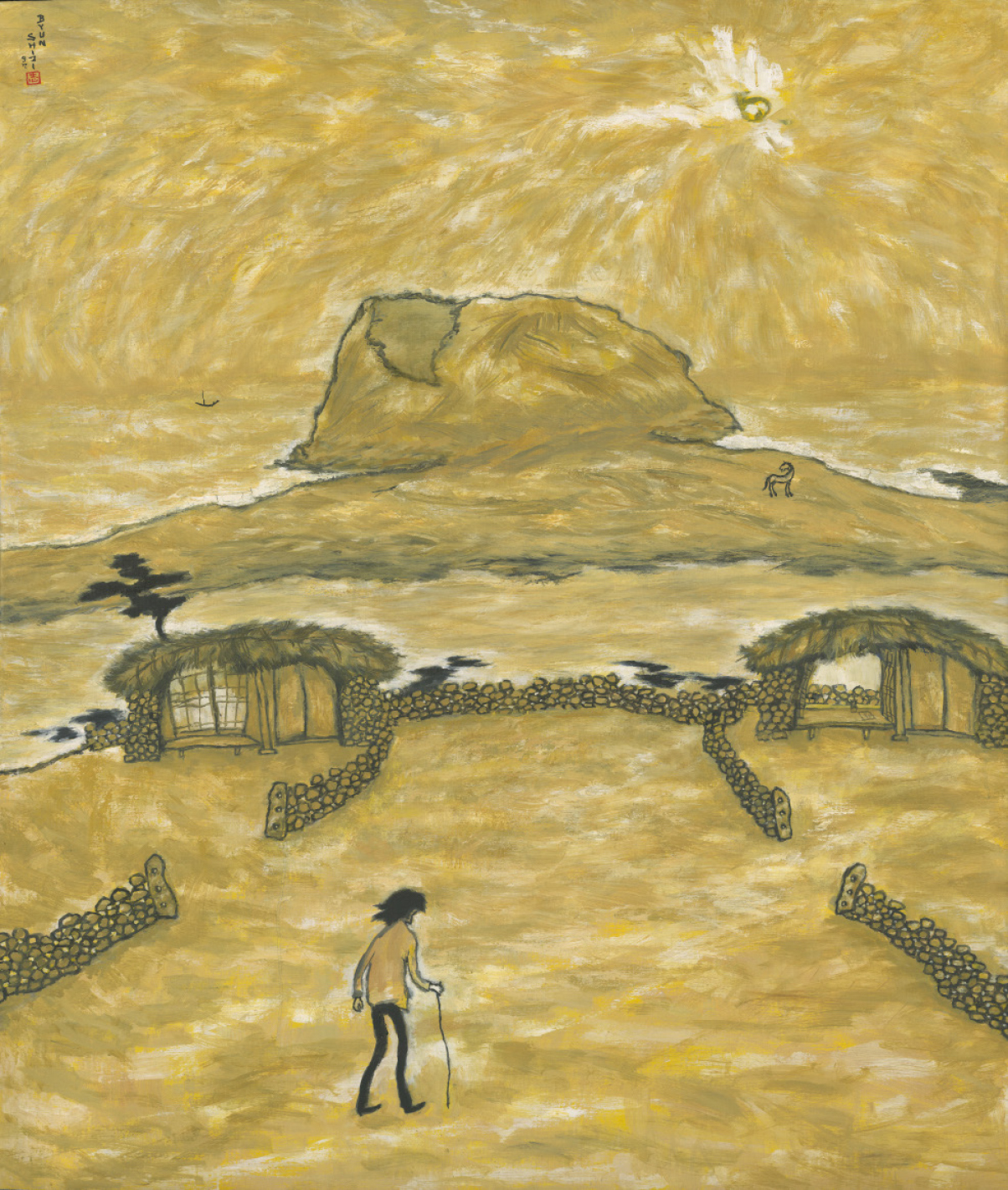

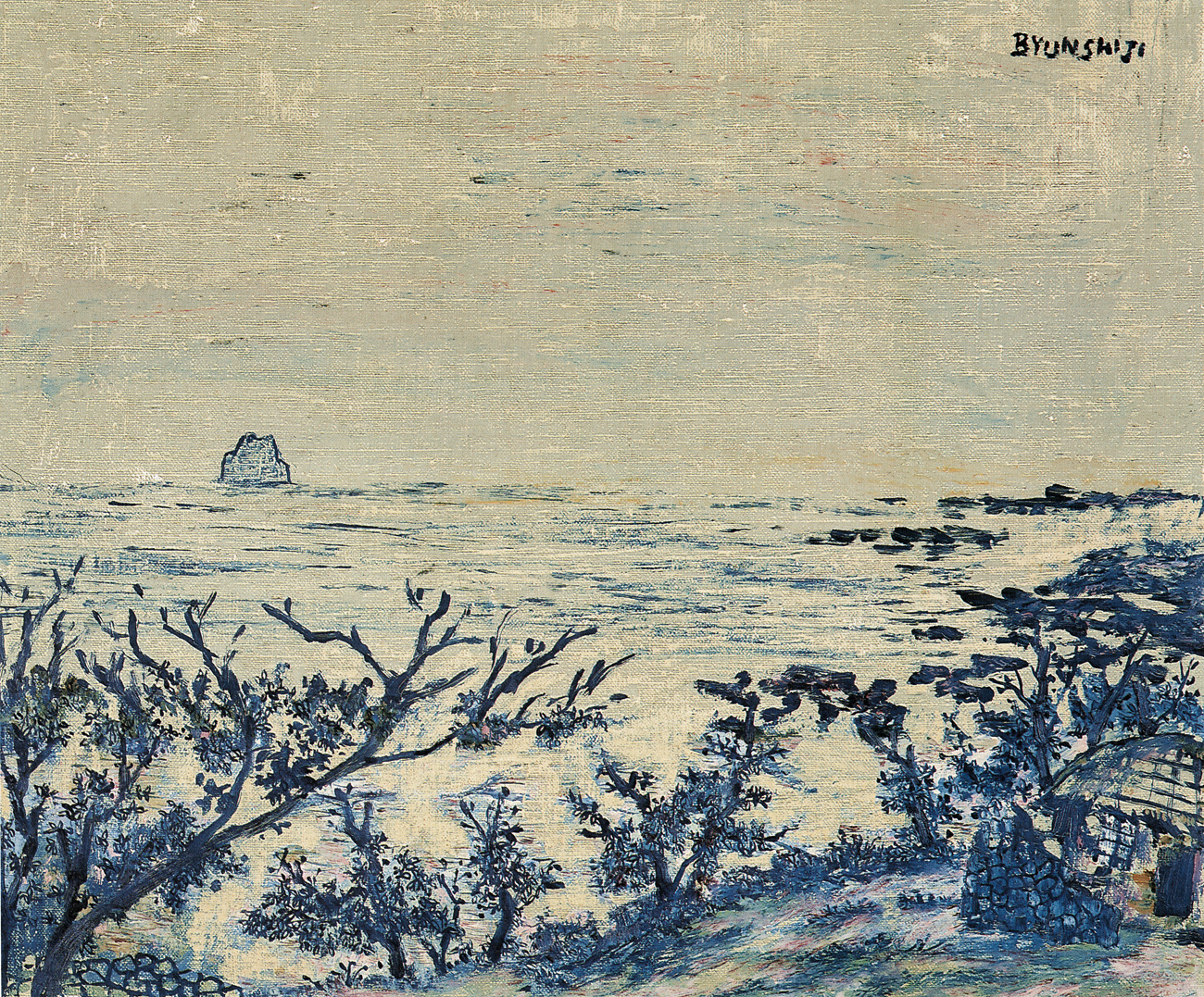

제주에서는 일상이 계절에 따라 미묘하게 변주된다.

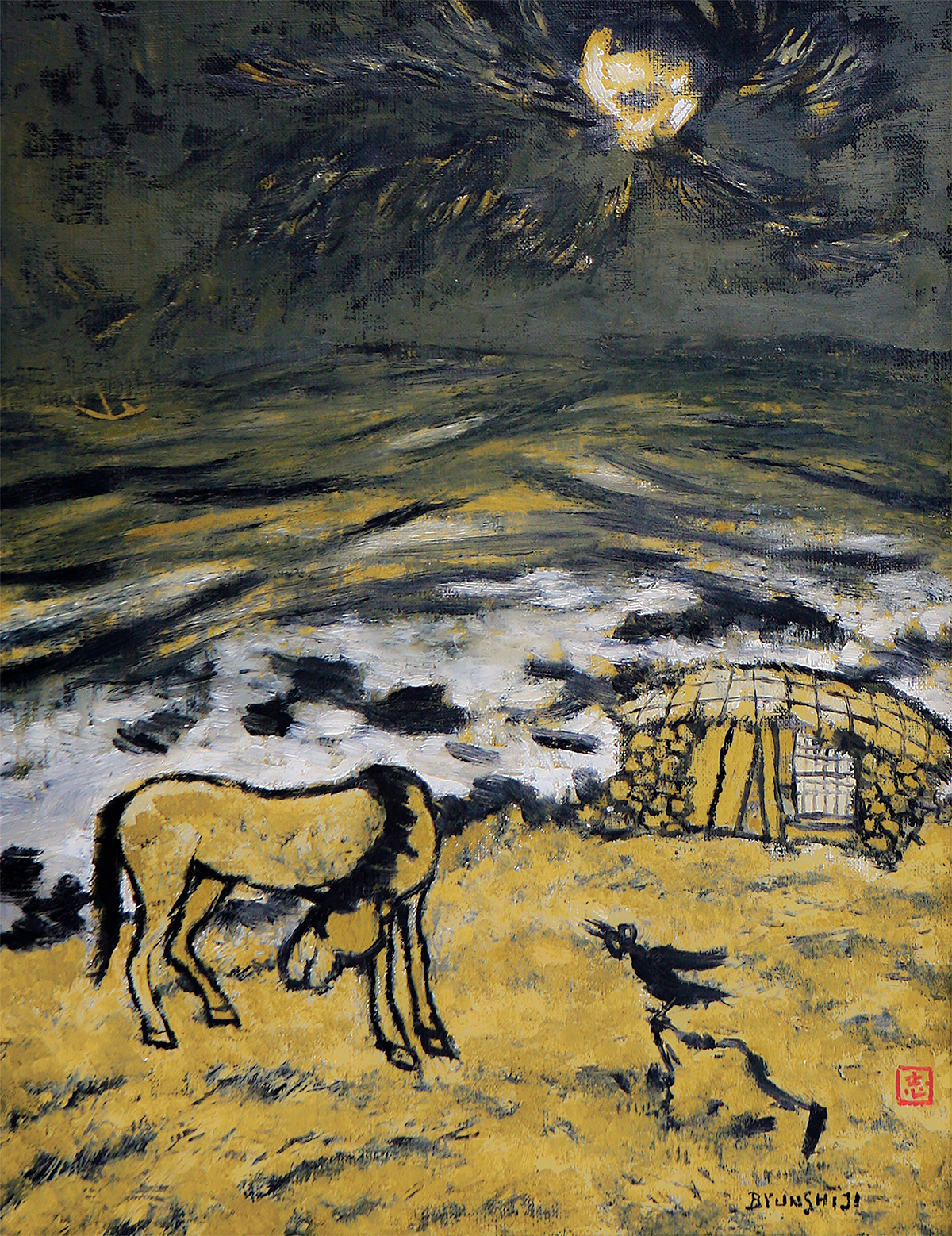

겨울 바람은 문을 두드리고,

여름의 습기는 물감에 다른 시간의 리듬을 요구한다.

나는 날씨에 맞춰 하루의 습관을 바꾼다.

창작은 계획이 아니라 응답이다.

응답하는 행위인 한, 일상은 지루해지지 않는다.

세상이 묻고, 나는 대답한다.

그 문답의 왕래가 화폭을 형성해간다.

나는 “의례 없는 의례”라는 말을 좋아한다.

호화로운 예식 없이,

고요한 반복만으로 신성을 다시 불러오는 것.

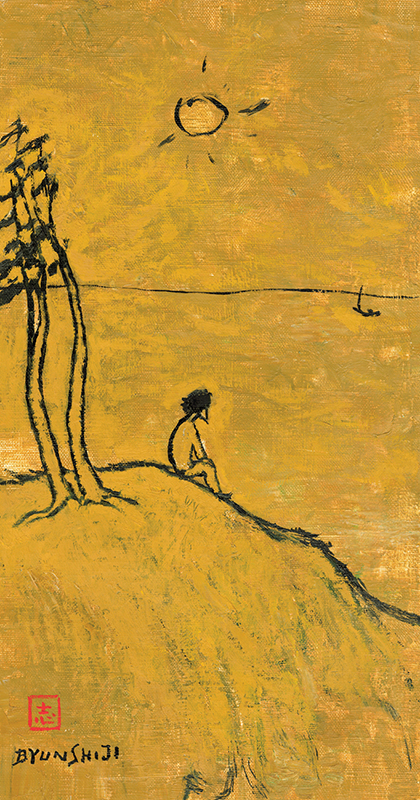

나는 그림 앞에서 깊이 숨을 들이쉬고,

천천히 내쉰다.

그것만으로도 화면은 이미 바뀌어 있다.

호흡이 바뀌면, 세상의 보임도 바뀐다.

일상이란 결국, 호흡을 배우는 일이다.

사는 것이 예술을 하는 것이었다.

제주에서의 긴 시간 동안,

나는 그림을 그리는 순간뿐만 아니라

일상의 아주 작은 찰나에도 예술이 존재함을 발견했다.

밥을 지을 때 피어나는 김,

바다에서 돌아온 해녀가 젖은 머리를 털어내는 모습,

시장 골목에서 터지는 웃음소리——

모든 것이 그림처럼 느껴졌다.

서울에서는 예술과 삶이 분리되어 있었다.

나는 오직 작업실에서 붓을 들 때만 화가였고,

그 외의 시간엔 그냥 ‘사람’이었다.

예술은 특별한 공간, 특별한 시간에만 일어나는 것이라 믿었다.

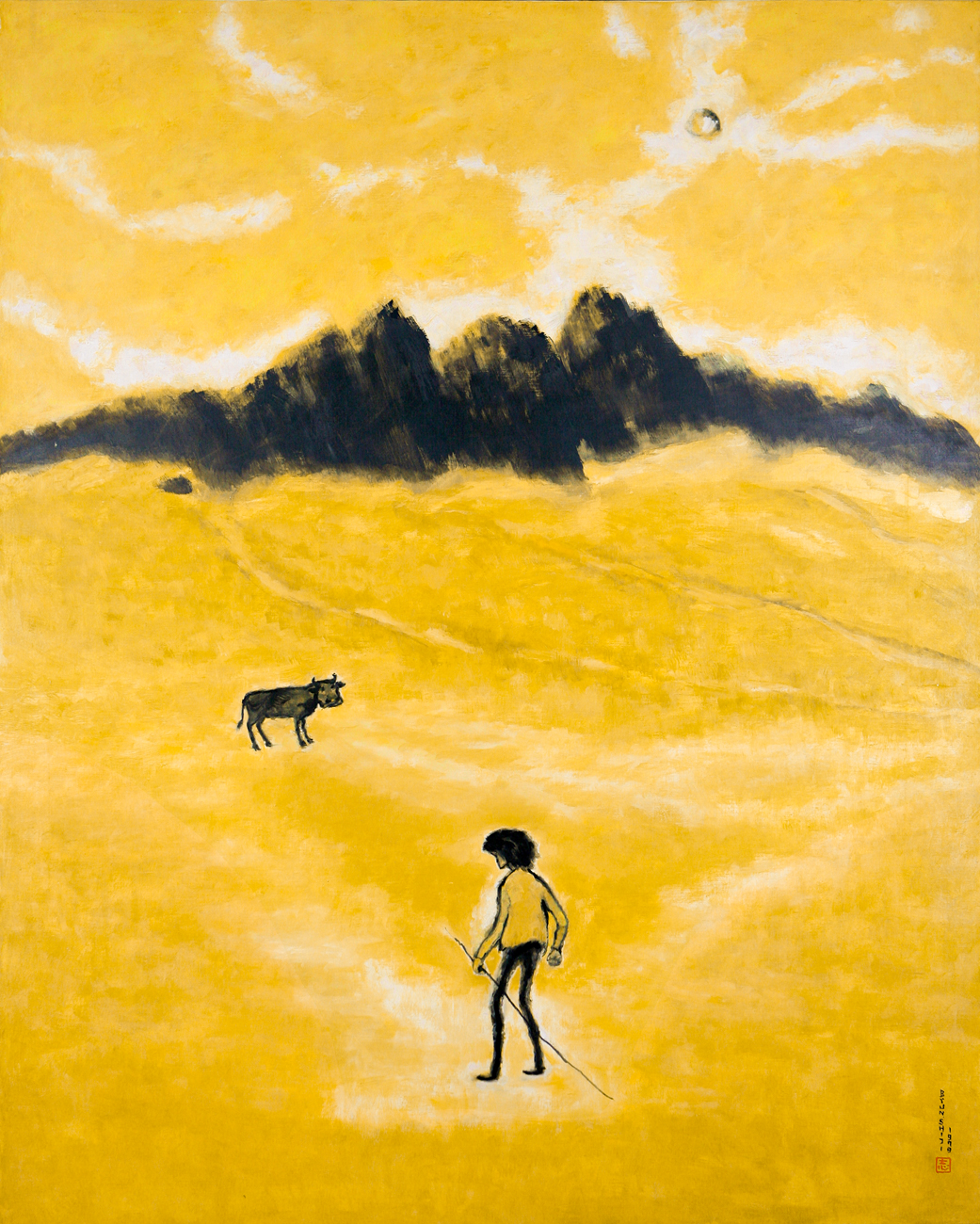

하지만 제주에서는 달랐다.

아침에 눈을 뜨고 창을 여는 순간부터 예술은 시작되었다.

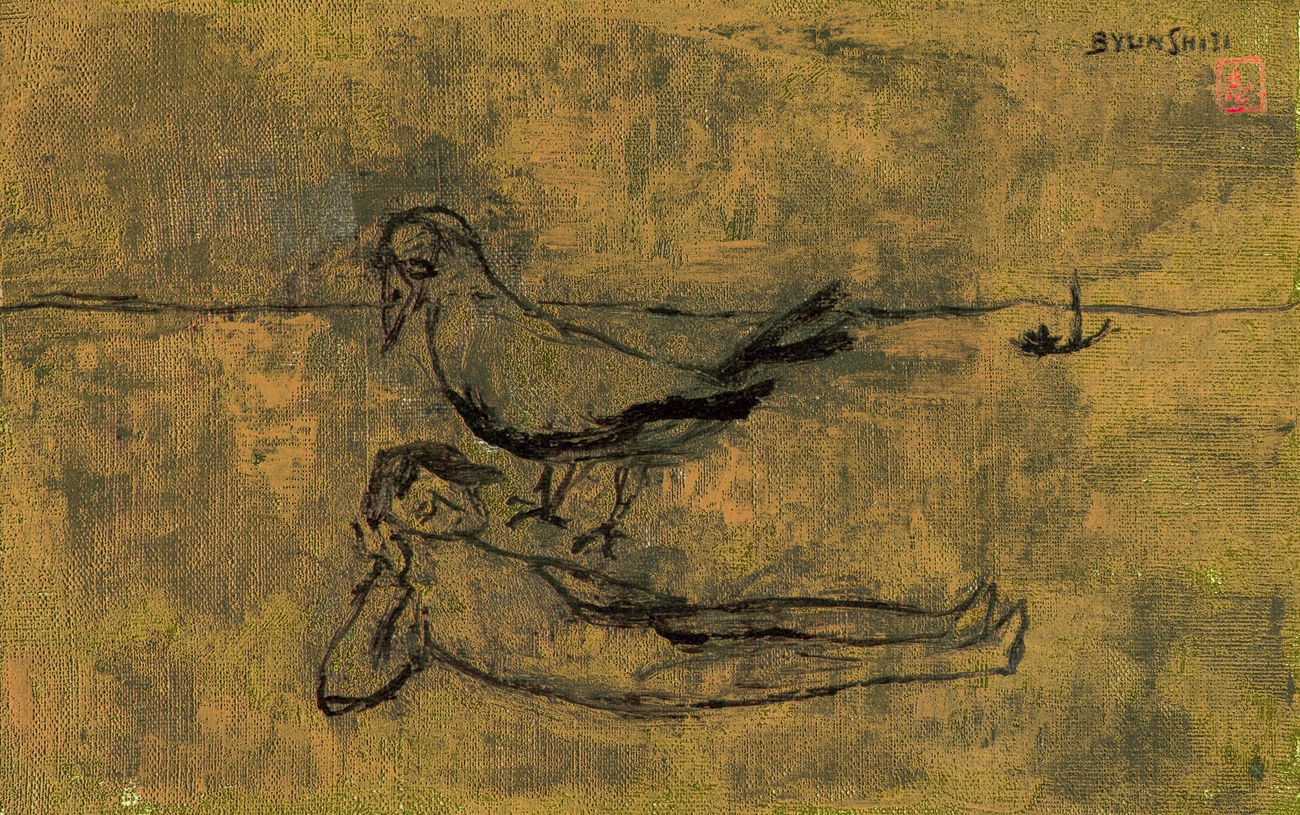

바람의 냄새, 새들의 울음소리,

햇살의 따뜻함—

그 모든 것이 감각의 체험이자 영감의 근원이었다.

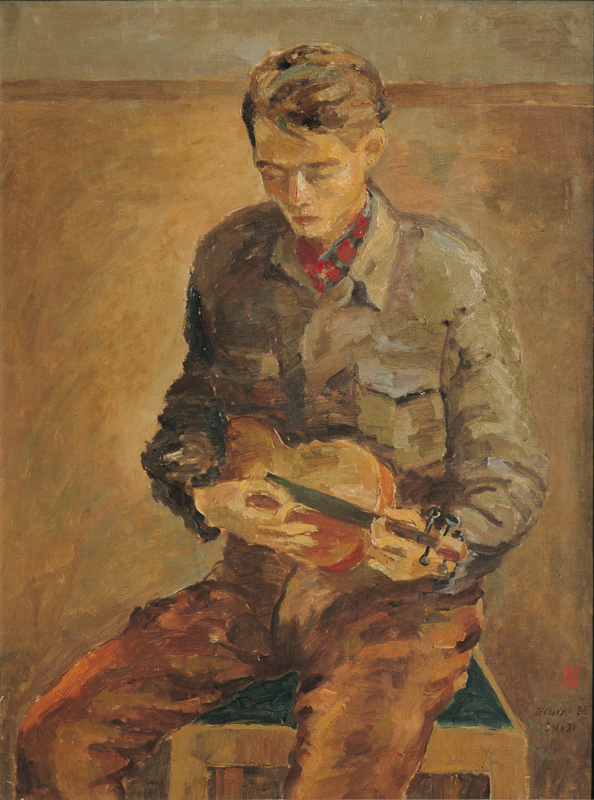

처음엔 무엇을 그릴지 고민하며,

특별한 것만을 찾으려 했다.

아름다운 풍경, 인상적인 인물, 극적인 순간들.

하지만 제주의 시간은

삶 그 자체가 얼마나 특별한지를 조용히 가르쳐주었다.

일상 속에 숨겨진 아름다움과 진실을 발견할 때마다,

나는 그것을 화폭에 담고 싶어졌다.

주전자에서 피어나는 김,

바람에 흔들리는 빨래,

담장을 걷는 고양이의 우아함.

어느 아침, 커피를 내리다가 문득 깨달았다—

이 순간 자체가 하나의 공연이라는 것을.

물이 끓는 소리,

커피 향기,

손안에 따뜻하게 감기는 잔의 감촉.

그 모든 것이 하나의 종합예술이었다.

그날 이후,

나는 일상의 모든 행동을 의식적으로 수행하게 되었다.

식사 시간에는 음식의 색과 질감에 집중하고,

걷는 동안엔 막걸리를 들고 뒤뚱거리는 걸음의 리듬을 느끼고,

잠자리에 들 땐 그것을 하루의 마무리 의식으로 여겼다.

특별하지 않은 평범한 날들이 내 인생을 만들고,

그 인생이 나의 그림이 되었다.

나는 그림을 그리지 않는 날조차,

이미 그림 속에서 살아가고 있었다.

제주의 돌담길,

조용히 출렁이는 바다,

서서히 떠오르는 태양—

그 모든 것이 나의 팔레트였다.

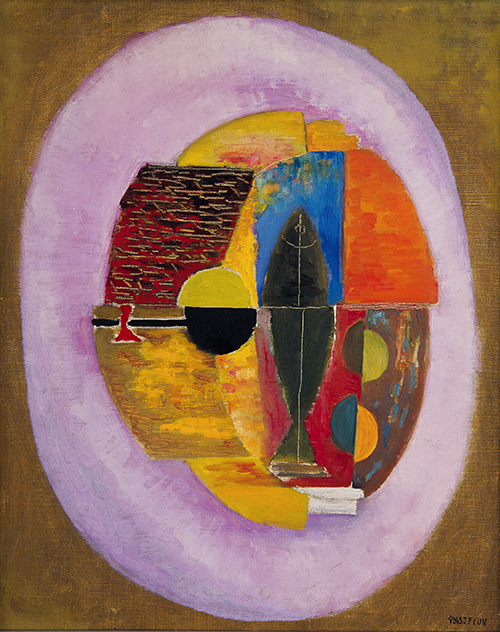

삶과 예술의 경계가 사라졌을 때,

나는 더 깊고 풍요로운 체험을 할 수 있었다.

그림을 그릴 때뿐 아니라,

삶의 모든 순간에 나는 화가였다.

숨 쉬고, 바라보고, 느끼는 그 모든 행위가

예술이었다.

결국 나는 깨달았다—

좋은 그림은 기술이나 기교에서가 아니라,

삶의 깊이와 진실에서 비롯된다는 것을.

고통과 기쁨, 침묵과 웃음—

그 모든 감정의 질감을 온전히 담아낸 그림만이,

사람의 마음에 닿을 수 있다.

서툴더라도,

삶의 진실이 담긴 그림은

기술적으로 완벽한 그림보다 훨씬 더 감동적이었다.

정직한 감정은 화려한 색채보다 오래 기억되었고,

성실한 표현은 정교한 묘사보다 오래 남았다.

이제 나는 삶을 그대로 캔버스에 옮긴다.

숨기지 않고,

그대로의 나를 정직하게 표현한다.

그리하여 나의 그림은 삶이 되고,

삶은 다시 그림이 된다.

제주에서 나는 마침내 깨달았다—

인생의 미학은 결국,

가장 평범한 순간에 존재한다는 것을.

특별해지려 하지 않고,

평범을 받아들였을 때,

비로소 진정한 아름다움이 드러난다.