잊는다는 것은 버리는 것이 아니다.

그것은 가지치기에 가깝다.

가지를 자르는 것은 나무를 작게 만들기 위해서가 아니라,

봄의 새싹을 더 풍성하게 틔우기 위해서다.

나는 작업 중 자주 선을 지우고,

색을 닦아낸다.

사라진 것들은 헛된 것이 아니라,

보이지 않는 뿌리로 되돌아가 영양분이 된다.

젊은 시절, 나는 기록에 집착했다.

스케치, 메모, 사진, 일기——

무엇 하나 놓치지 않으려 탐욕스러웠다.

하지만 지금은 안다.

기억은 창고가 아니라 정원이다.

쌓는다고 풍성해지는 것이 아니라,

틈을 만들어야 숨을 쉴 수 있다.

나는 잊는 법을 배웠고,

남길 몇 가지만 남겨두었다.

망각은 잔혹하게 느껴질 수 있다.

그러나, 기억하는 것만이 성실한 건 아니다.

말하지 않음으로써 지켜지는 진실이 있다.

고인의 이름을 반복하는 것보다,

그들의 기척을 간직하는 것이 때로는 더 성실하다.

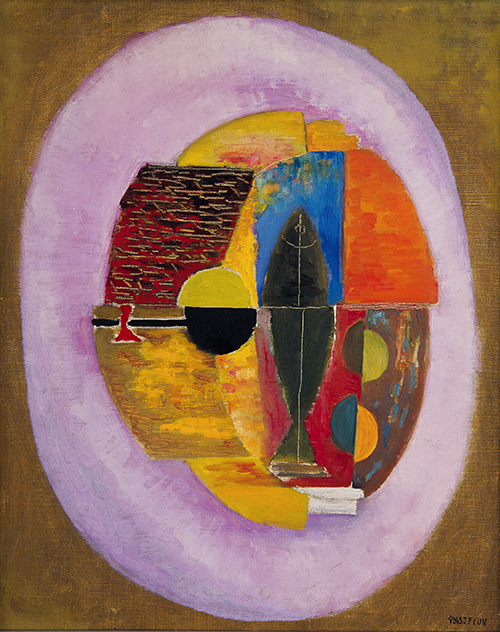

나는 화폭에서 설명을 덜어내고,

여운만 남겼다.

남겨진 여운은

감상자의 가슴에서 다시 이야기로 살아난다.

겨울의 밭을 걷는다.

베어낸 자리는 쓸쓸하지만,

땅속에서는 다음 계절이 준비되고 있다.

망각은 겨울이며,

봄을 위한 침묵이다.

나는 그림의 겨울을 두려워하지 않는다.

그곳에서만이 진짜 봄이 올 수 있으니까.

한때 나는,

내 그림과 이름이 오래 기억되기를 바랐다.

불후의 작품을 남기고,

후세에 전해지는 화가가 되고 싶었다.

영원히 기억되는 것—

그것이 최고의 목표라 믿었다.

서울에서는

‘유산’이라는 말을 자주 들었다.

무엇을 남길 것인가,

어떻게 기억될 것인가가 중요한 주제였다.

미술사에 이름을 남기고,

교과서에 실리는 화가가 되고 싶었다.

그러나 제주의 바람과 바다를 마주하며,

나는 점차 ‘망각의 아름다움’을 이해하게 되었다.

제주의 풍경은 매일 조금씩 변화했다.

그 작은 변화들이

낡은 풍경을 천천히 지워나갔다.

처음에는 그 변화가 슬펐다.

아름다운 것이 사라지고,

소중한 기억이 희미해지는 것이 아쉬웠다.

하지만 시간이 흐르자,

그 변화야말로 자연스러운 흐름이라는 것을 느꼈다.

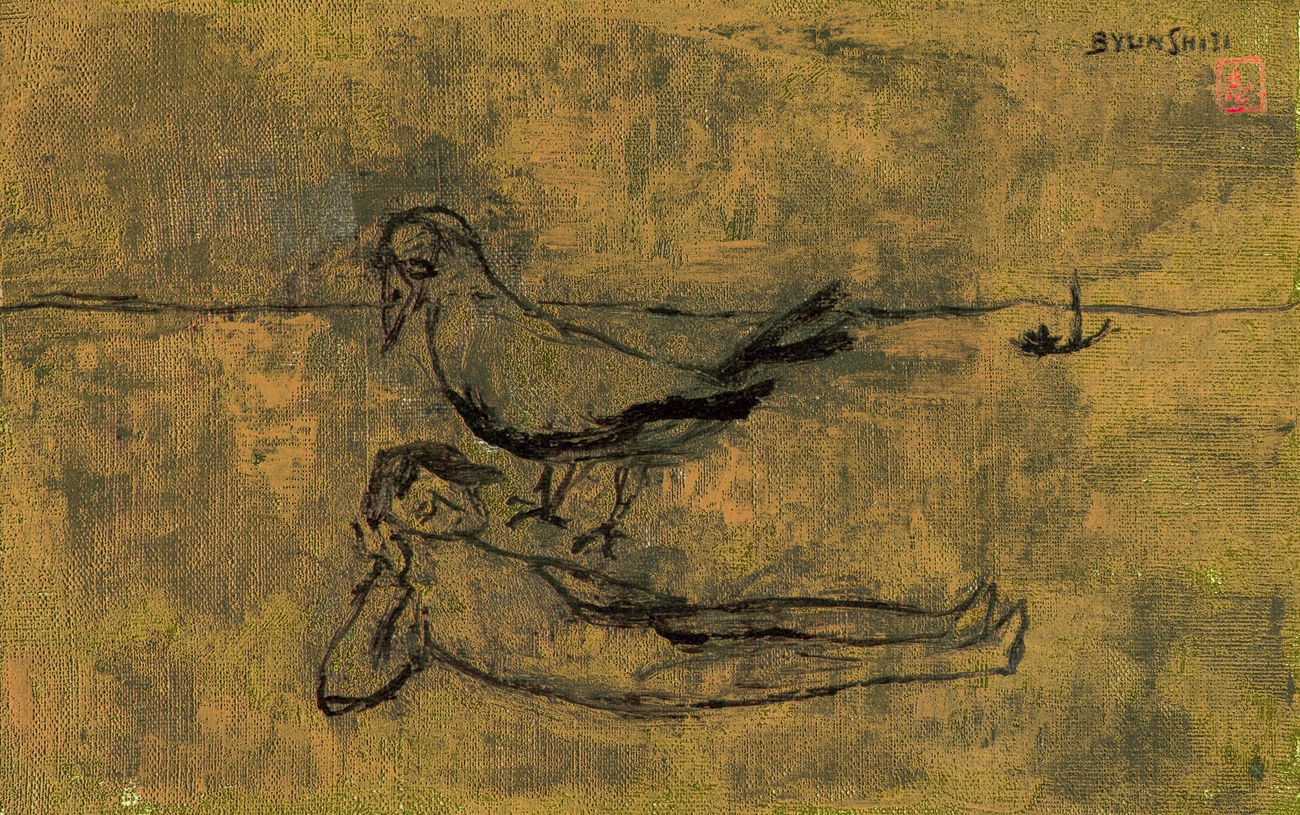

조용한 파도 자국이

모래 위에서 스며들듯 사라지는 것처럼—

그 사라짐은 슬픔이 아니라, 새로운 시작에 대한 기대였다.

옛것이 사라져야, 새로운 것이 올 수 있다.

나의 그림도

전시가 끝나면 사람들의 기억에서 점점 희미해졌다.

그것이 처음에는 아팠다.

그토록 공들여 그린 그림이

금방 잊혀지는 것이 괴로웠다.

그러나 나는 깨달았다—

망각은 단순한 삭제가 아니라,

더 깊은 곳으로의 스며듦이라는 것을.

눈에 보이지 않아도,

누군가의 마음속 어딘가에 흔적은 남아 있는것이다.

기억이 희미해질수록

본질은 선명해졌다.

세부는 사라져도,

핵심적인 감동은 남는다.

마치 꿈에서 깬 순간처럼—

내용은 잊었지만, 감각은 선명히 남는것처럼.

지금 나는, 잊혀지는 것을 받아들이고 있다.

내 그림이 기억에서 서서히 멀어져도,

언젠가 누군가의 마음 깊은 곳에서

조용히 되살아나기를 바랄 뿐이다.

망각의 순간이야말로,

가장 아름다운 기억의 시작이라고 믿는다.

물이 천천히 스며들듯,

바람이 자연스럽게 불어오듯—

억지로 기억시키려 하지 않고,

그저 거기 존재하는 것.

진짜 예술은 기억되려고 하지 않는다.

그저 존재할 뿐이다.

꽃은 시들기 전 가장 향기롭고,

태양은 수평선에 닿을 때 가장 붉다.

사람의 눈빛은 이별의 순간에 가장 깊다.

모든 아름다운 것은

사라질 때 가장 아름답다.

그리고 오늘도

나는 망각의 미학을 그리고 있다.

겉으로 보이는 형상보다

더 깊고 조용한 흔적을 남기고 싶다.

그림에서도, 삶에서도—

나는 천천히, 조용히 잊혀져 가고 있다.

“어제 있던 것이 오늘은 없다.”

‘영원’을 그리는 것이 아니라,

‘영원하지 않은 순간’을 그리는 것.

사라지는 것이 가장 아름답고,

잊히는 것이 가장 기억에 남는다.

망각을 두려워하지 않게 되었을 때,

나는 비로소 자유로워졌다.

영원히 기억되고자 하는 욕망에서 벗어난 그 순간,

나는 진정으로 ‘지금’에 집중할 수 있었다.

이 순간의 그림, 이 순간의 감동이면 충분했다.