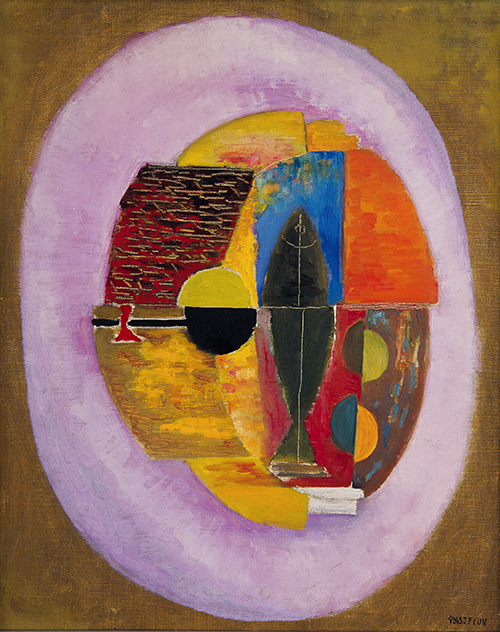

한때 나는 내 이름이 사람들의 기억에 남기를바랐다.

명성을 얻고, 사람들의 찬사를 듣는 것 —

그것이 나의 그림의 목표였다.

신문에 내 이름이 오르거나, 미술관에 내 작품이 전시되는 것이

성공의 기준이라고 생각했다.

서울에서 화가로 사는 삶은

끊임없는 경쟁이었다.

누가 더 유명한가,

누가 더 비싸게 팔리는가,

누가 더 주목받는가 — 그것이 중요했다.

나는 그 경쟁에서 이기고 싶었다.

다른 화가들보다 더 높은 자리에 서고 싶었다.

명성을 위해 많은 일을 했다.

권력자와의 만남을 만들고,

언론에 자주 노출되려고 애썼으며,

일부러 화제가 될 만한 그림도 그렸다.

홍보가 예술보다 중요해졌다.

하지만 그런 노력은 점점 나를 지치게했다.

진짜 그림을 그릴 시간은 줄어들고,

가짜 미소를 짓는 시간만 늘어났다.

나는 서서히,

내가 누구였는지를 잊어갔다.

그러나 시간이 흐르고,

제주에서의 긴 고독과 침묵 속에서

나는 무명의 가치를 조금씩 깨닫게 되었다.

제주의 골목에서 만난 사람들은

대부분 이름 없는 얼굴들이었다.

조용히 밭을 가는 농부,

말없이 바다를 바라보는 어부,

이름표 하나 없이 살아가는 사람들.

그들의 삶은 단순히 무명이었지만,

어떤 이름보다도 깊고 진실한 울림이 있었다.

명성 없이도 행복했고,

유명하지 않아도 만족했다.

그들은 이름보다 더 중요한 것 —

삶 자체를 지니고 있었다.

“성함이 어떻게 되세요?”

내가 그림을 그리려 하자, 한 할머니가 물었다.

“알아야 하나요?”

“그럼, 어떻게 나를 그릴 건가요?”

“할머니가 아니라, 할머니의 삶을 그리고 싶어요.”

할머니는 당황스러운 듯 고개를 저었다.

그러나 곧 무심하게 자리에 앉았다.

나는 이름을 묻지 않았다.

나이도, 주소도 묻지 않았다.

그저 바라보았다.

이름을 모름으로써, 오히려 더 많은 것이 보였다.

구체적인 누군가가 아니라,

보편적인 인간이 보였다.

개인의 역사가 아니라,

인류의 역사가 보였다.

‘이름’이라는 라벨이 사라졌을 때,

본질이 드러났다.

나는 얼굴의 구체적인 특징을 그리지 않았다.

그 대신, 삶의 무게를 그렸다.

굽은 등의 각도, 손의 주름, 시선의 깊이로.

완성된 그림을 보았을 때,

그건 특정한 할머니가 아니라,

모든 할머니였다.

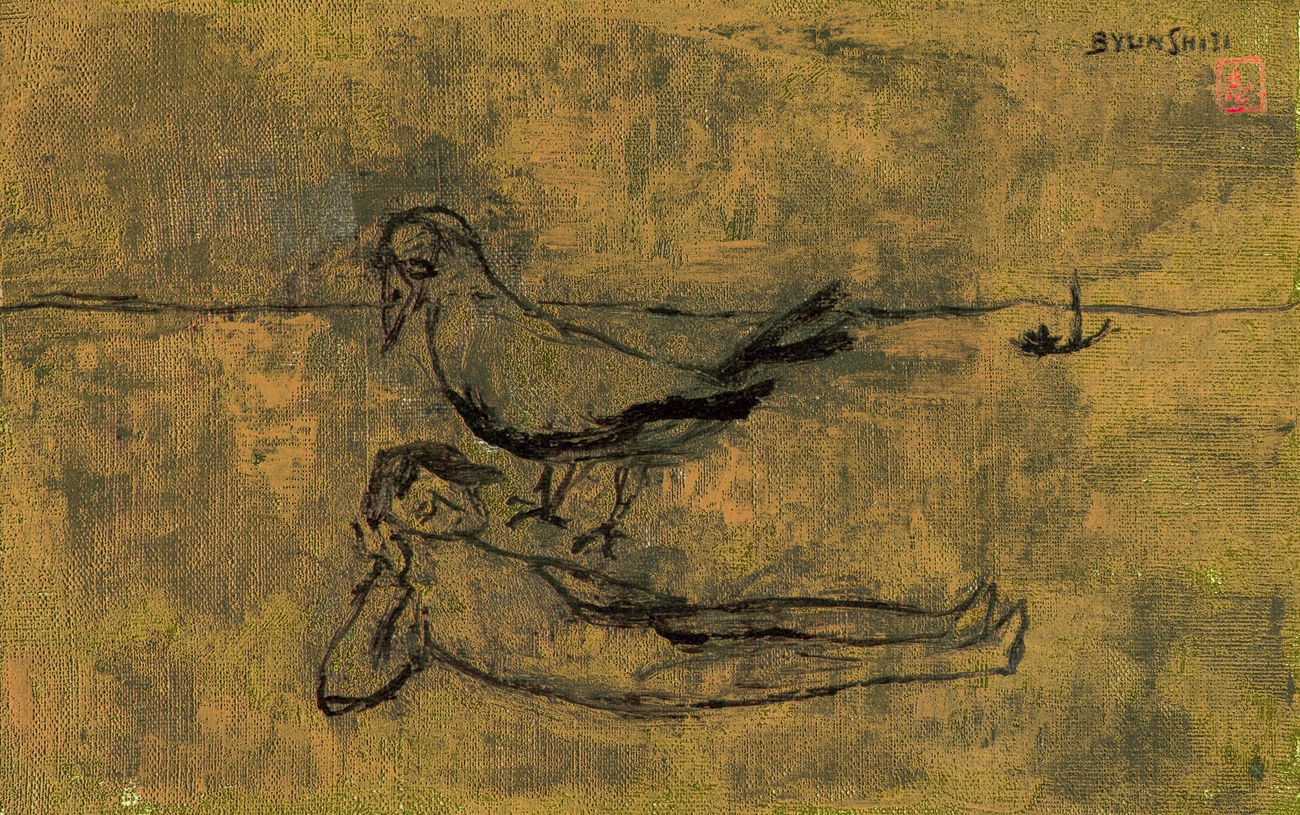

며칠 동안 나는 이름 없는 사람들만을 그렸다.

밭을 가는 노농.

방파제의 어부.

돌담 너머의 아이.

나는 그들의 이름을 묻지 않았고,

그들 역시 내 이름을 묻지 않았다.

우리는 단지 잠시 만났고,

서로의 존재를 확인한 뒤,

조용히 헤어졌다.

나는 그림 속에서 그들의 이름을 지웠다.

특별한 개인이 아니라,

우리 모두를 닮은 존재로 그리기 위해.

하나의 이름을 붙이는 순간,

그림은 오히려 좁아지고 작아지는것 같았다.

나는 그림 속에 무명 얼굴의 보편성과 깊이를 담고자 했다.

이름이 있다면,

그것은 그 사람만의 이야기가 되지만,

이름이 없다면,

모든 사람의 이야기가 될 수 있다.

무명의 그림을 그리며,

나는 진정한 자유를 느꼈다.

사람들의 기대나 평가로부터 해방된 그 길에서,

나는 처음으로

진실한 나의 그림을 그릴 수 있었다.

이름이 유명해지지 않아서 다행이었다.

오히려 아무도 모르는 곳에서 조용히 빛나는 그림이

가장 진실했다.

무명의 축복은 결국

이름이 아니라, 진리를 지켜내는 데있었다.

그리고 오늘도 나는

이름 없는 사람들의 뒷모습을 그리고 있다.

그 등 뒤가 간직한 고요한 삶의 무게가

내 그림 속에서 가장 아름답게 빛난다.

이름은 시간이 지나면 잊히지만,

진리는 영원히 남는다.

나는 이름을 버리고,

진리를 선택했다.

그것이 무명의 진정한 의미였다.