변시지(邊時志)

시대의 경계에 선 이름

변두리였다.

그러나 그곳에서만 들을 수 있는

바람과 흙의 숨결이 있었다.

붓을 들고,

말을 삼키고,

오랜 침묵 속에서

그는 시대를 가로질렀다.

1.토착적 모더니즘의 선구자, 변시지

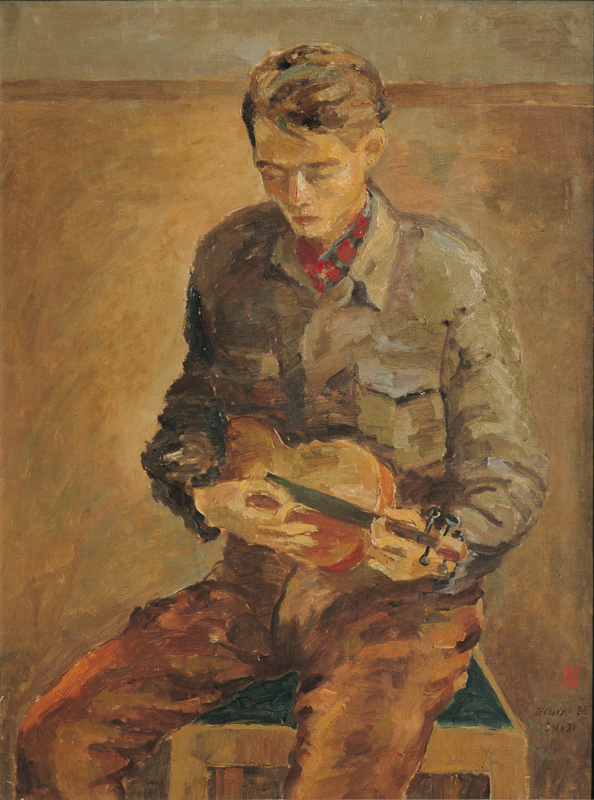

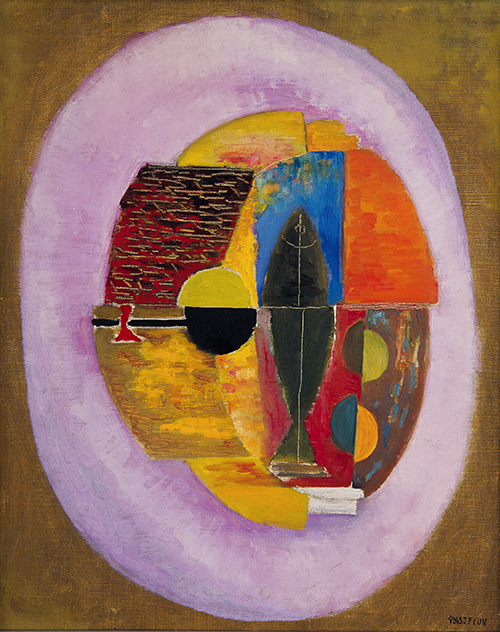

2.유학과 근대적 감성의 형성

3.덕수궁 비원에서의 한국적 자연미 탐구

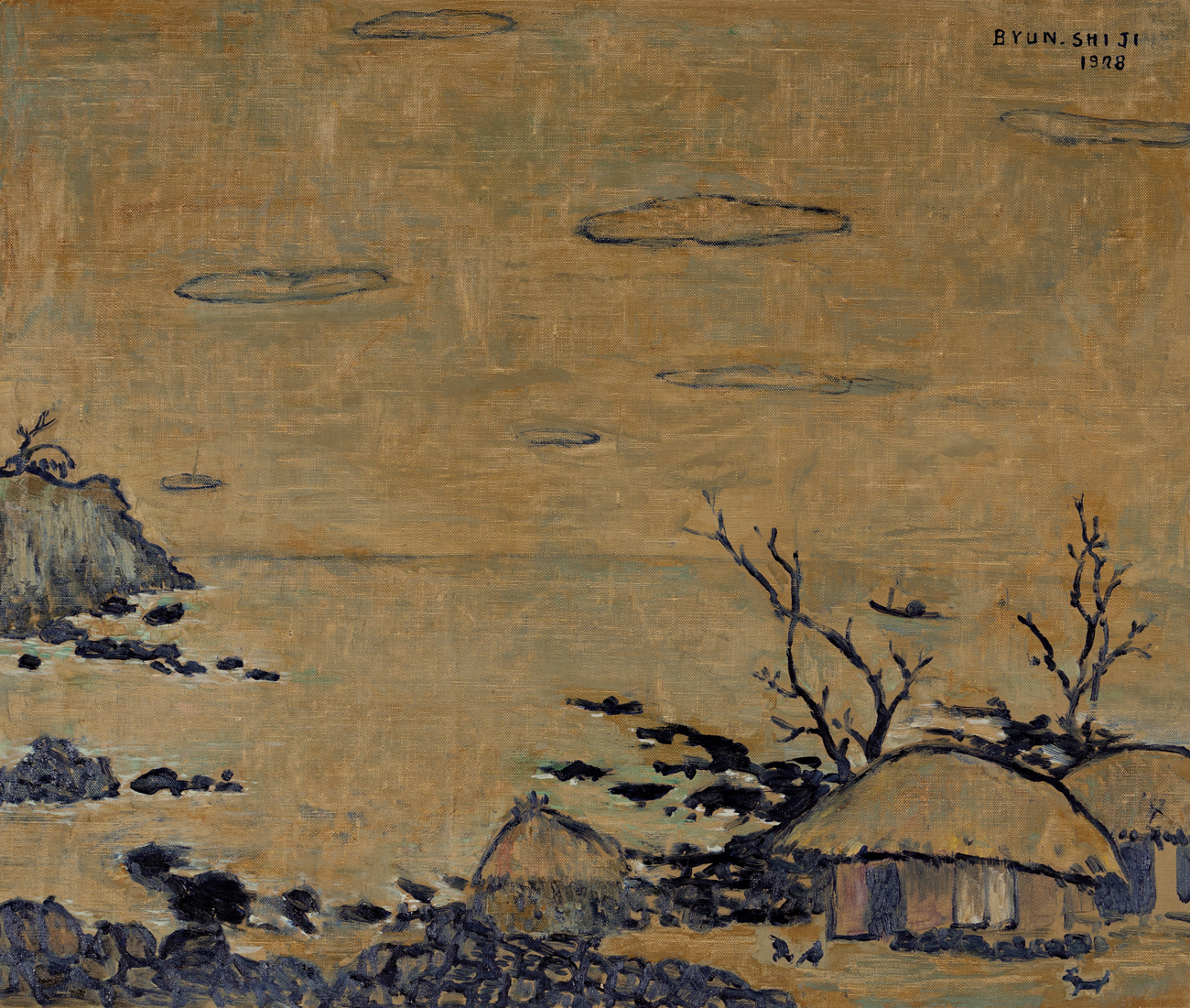

4.1975년, 제주 정착과 예술적 대전환

5.황토와 먹선이 직조하는 조형 세계

6.절제와 환원의 미학

7.풍토를 통한 조형 철학의 구현

8.역사와 삶의 감각을 담은 무서사적 표현

9.지역성과 보편성의 변증법적 통일

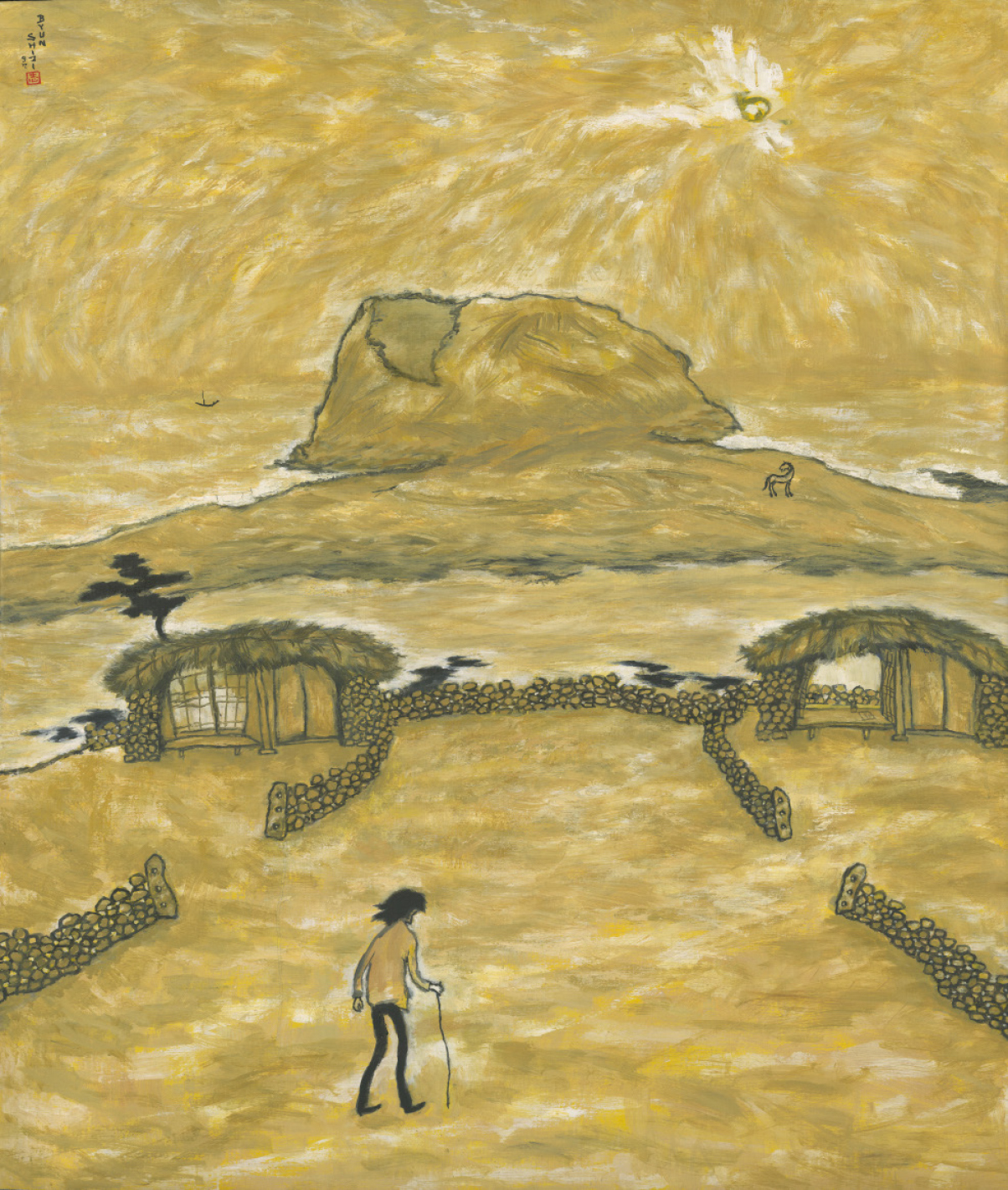

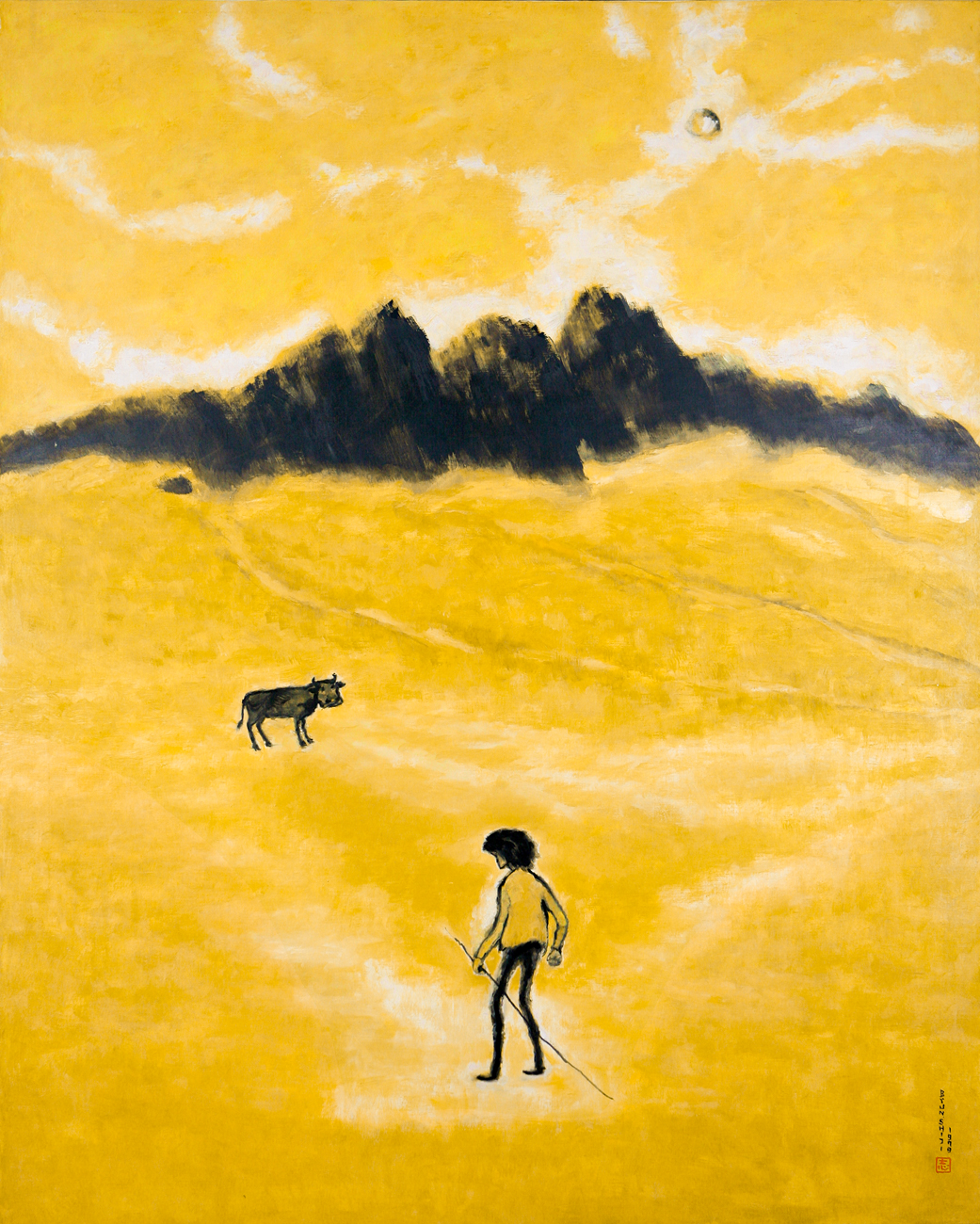

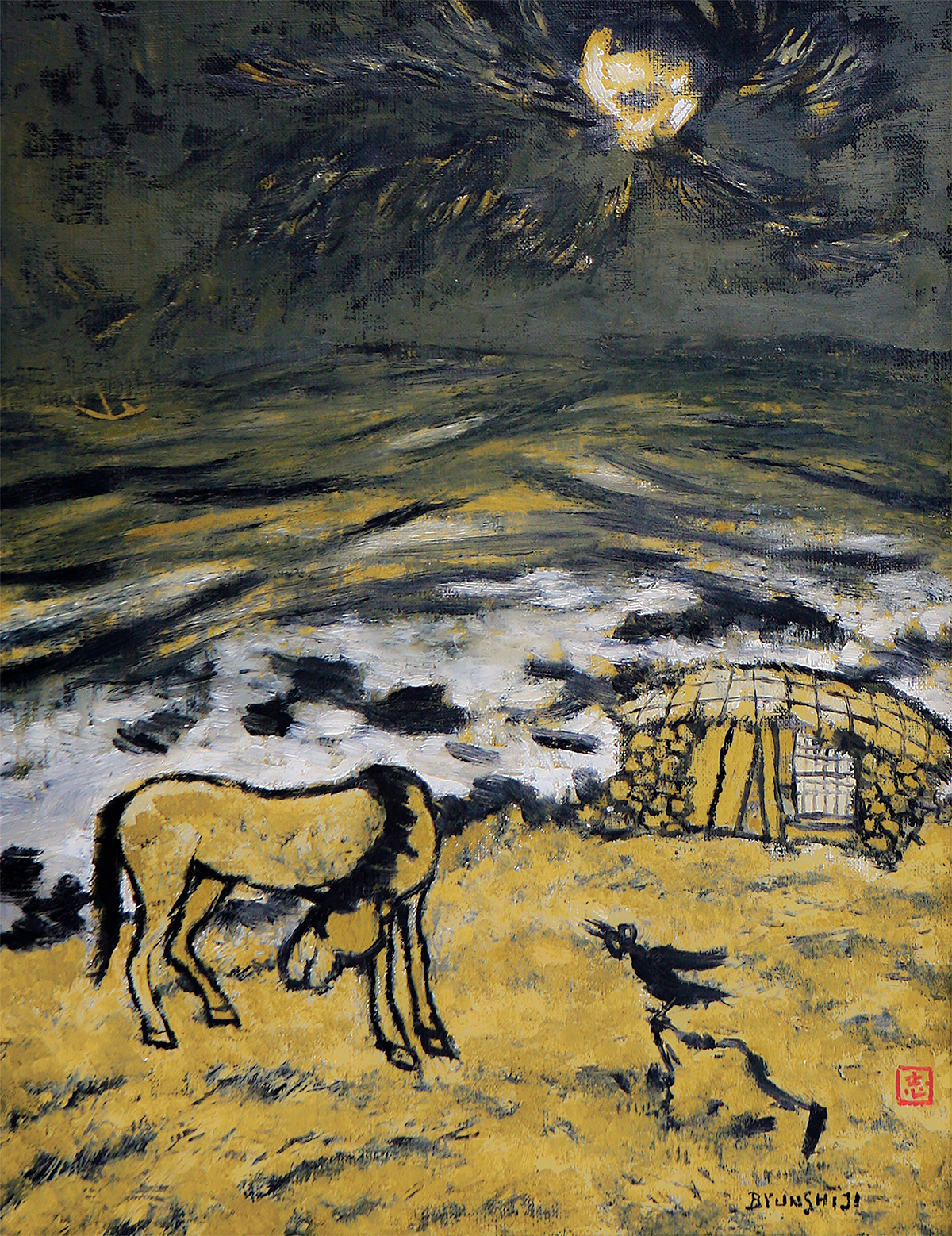

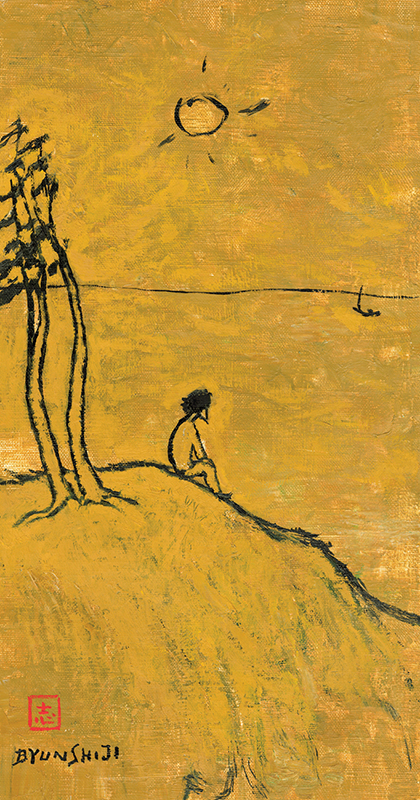

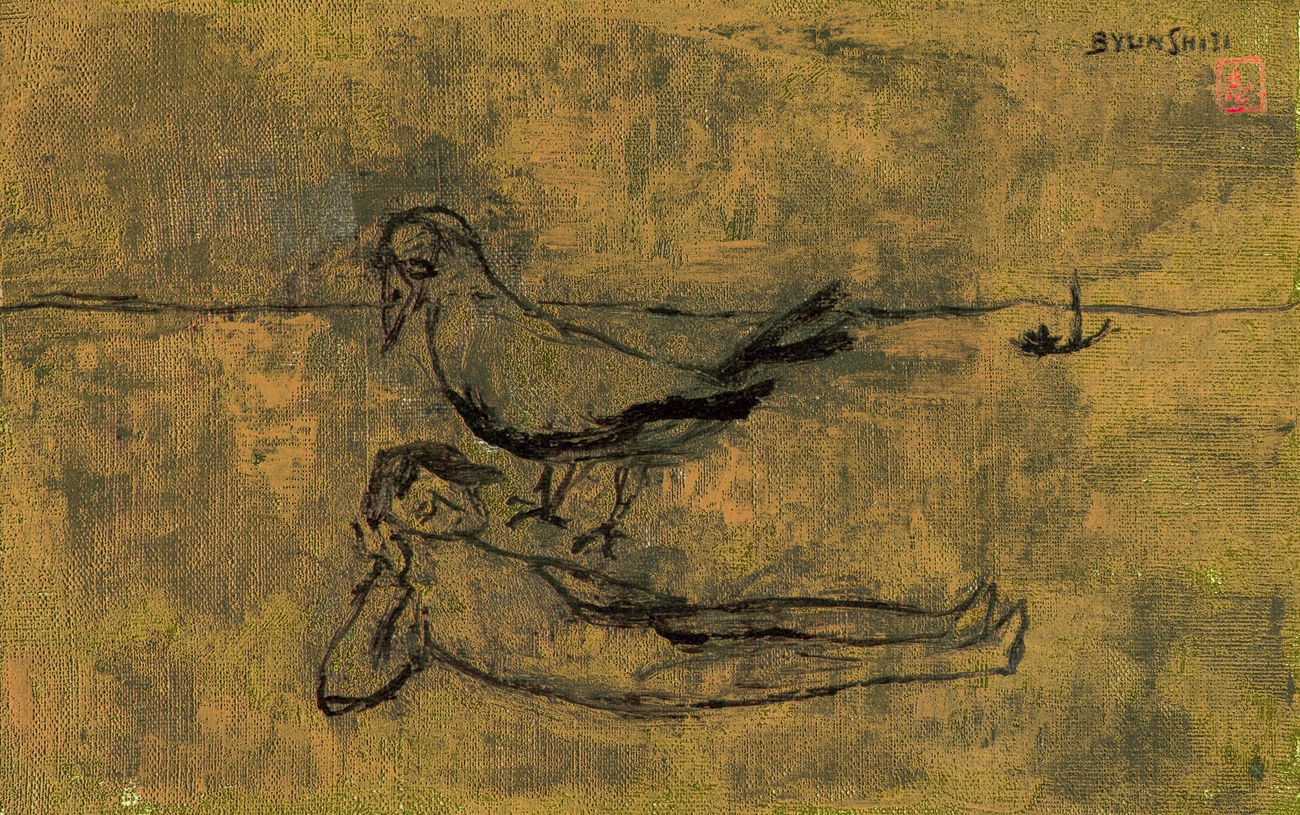

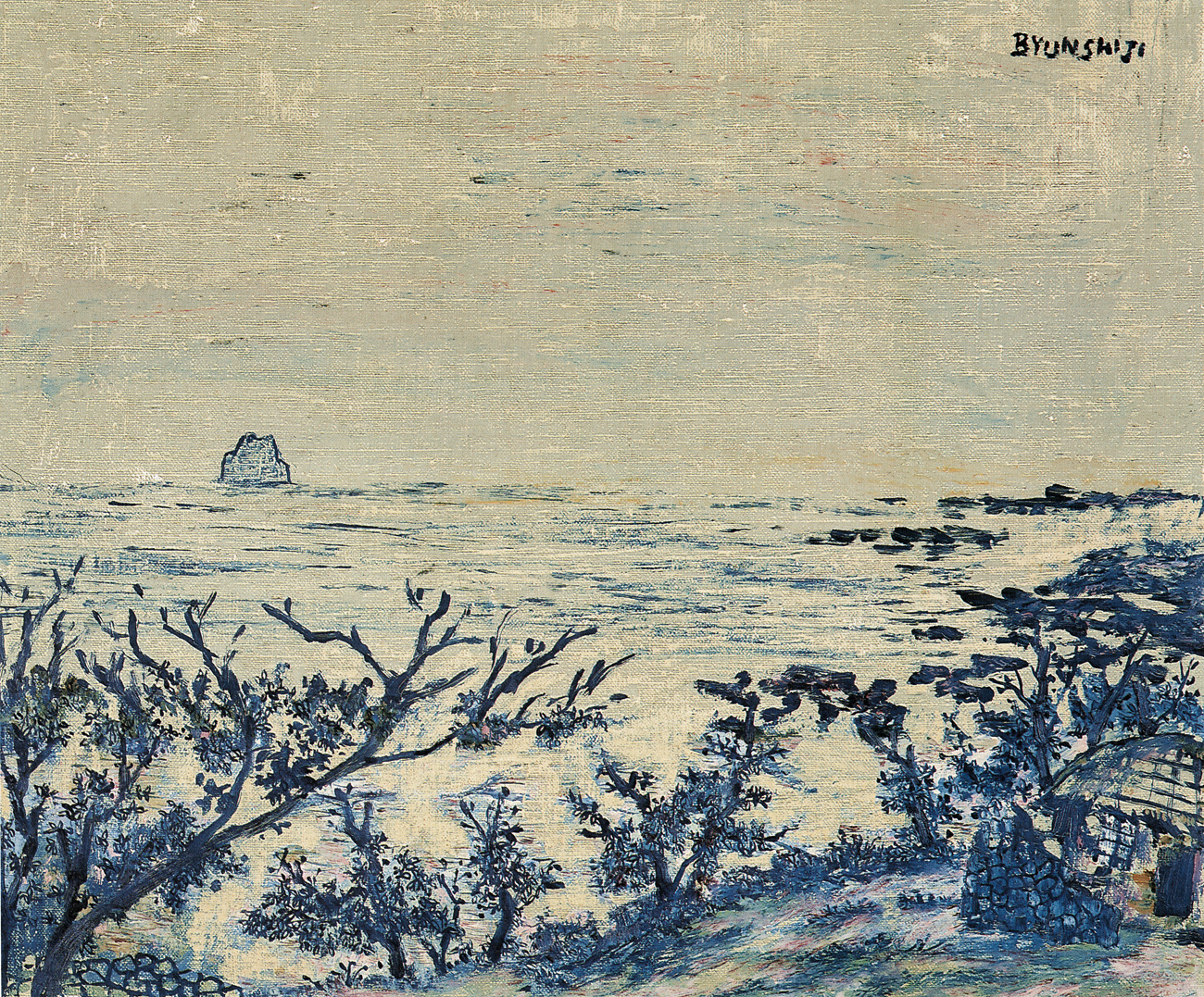

변시지(1926~2013)는 흔히 ‘폭풍의 화가’라 불립니다. 그의 그림을 보면 그 이유를 알 수 있습니다. 황토빛 바탕 위에 거칠게 휘갈긴 검은 선, 바람에 휘청이는 나무와 파도, 그리고 그 속에서 버티는 인간과 동물들. 그것은 단순한 풍경화가 아니라, 제주의 바람과 돌, 바다와 같은 풍토 자체가 살아 움직이는 장면입니다.

그런데 흥미로운 점은, 그의 그림이 제주를 모르는 사람에게도 강렬한 울림을 준다는 사실입니다. 제주의 바람을 직접 맞아본 적이 없어도, 그의 화폭 앞에 서면 누구나 인간의 고독과 투쟁, 그리고 삶의 끈질긴 힘을 느낄 수 있습니다. 바로 이 지점에서 변시지의 예술은 ‘풍토성의 보편화’라는 독창적 성취를 보여줍니다.

세계미술사 속에서 지역성과 보편성의 결합은 늘 중요한 과제였습니다. 고흐가 아를의 해바라기를 통해 인간 내면의 격정을 드러냈고, 모네가 지베르니 정원의 빛을 통해 자연의 보편성을 탐구했듯이, 변시지는 제주라는 섬의 풍토를 통해 인간 실존의 보편성을 형상화했습니다. 그러나 그의 방식은 조금 달랐습니다. 서양의 유화 기법을 사용하면서도 동양 수묵화의 정신을 결합했고, 그 결과 황토와 흑색의 대비라는 독창적 언어를 만들어냈습니다.

그의 그림은 그래서 “제주를 그렸지만, 제주만을 그린 것이 아니다”라는 평가를 받습니다. 제주의 바람은 곧 인간이 맞서는 운명의 폭풍이 되고, 제주 바다는 삶의 무게를 상징하는 무대가 됩니다. 변시지의 화폭은 특정한 지역의 풍토에서 출발했지만, 결국은 인류 보편의 정서로 확장되는 것이죠.

오늘날 그의 작품은 제주 기당미술관은 물론, 미국 스미스소니언 박물관에도 전시되었습니다. 이는 변시지가 단순히 한국의 지역 화가가 아니라, 세계미술사 속에서도 독창적 위치를 차지하는 예술가임을 보여줍니다.

맺음말

변시지의 그림을 보고 있으면, 우리는 한 섬의 풍토를 넘어 인간 존재의 근원적 조건과 마주하게 됩니다. 바람, 돌, 바다, 그리고 그 속에서 살아가는 인간. 그것은 제주만의 이야기가 아니라, 곧 우리의 이야기이기도 합니다. 변시지는 바로 이 지점에서 세계와 만났습니다.